北京大学 - 《北京大学校报》

编者按 2011年2月13日,是王选教授逝世五周年纪 念日。作为新时代知识分子的杰出代表和北大人的优秀 典范,王选教授身上所体现的忠于祖国、热爱人民、殚精 竭虑、鞠躬尽瘁的爱国情操,献身科学、努力拼搏、敢为人 先、开拓进取的自主创新精神,提携后学、甘为人梯、淡泊 名利、无私奉献的崇高品德,具有深远的启迪和激励作 用,值得我们永远学习和发扬。

王选与北大

丛中笑

2011-02-25

浏览(323) (1)

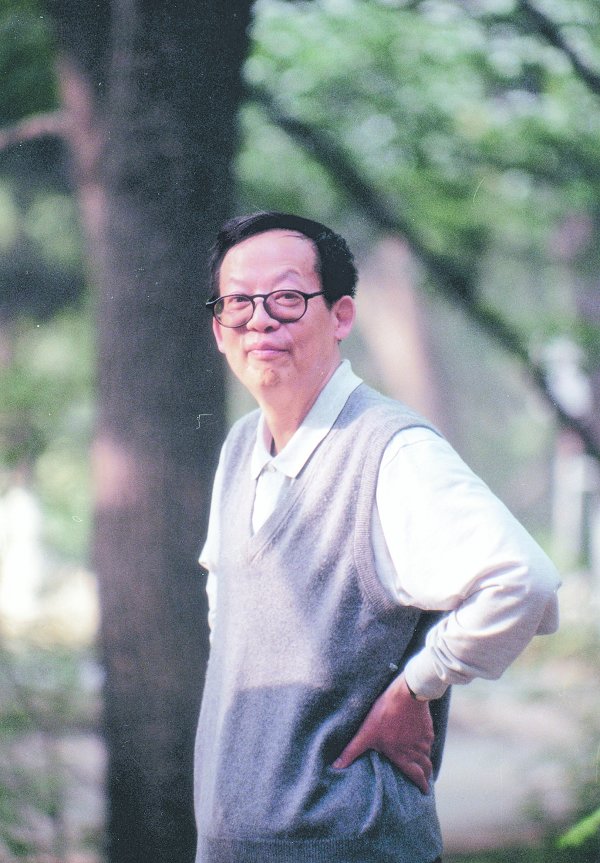

王选夫妇在校园中(1997年)

20世纪80年代,王选在北大旧图书馆计算机所 会议室里凝思

2003年7月,与北大计算机所导师及新毕业的硕士和博士生们合影。前排右起:李平 立、陈晓鸥、郭宗明、肖建国、王选、邹维、周秉峰、汤帜

1954年,17岁的王选身着白衫、蓝裤、布鞋,怀着青春的憧 憬从上海来到北京大学,他用“震惊”一词形容看到北大雕梁 画栋、湖光塔影时的自豪心情。从那以后,王选再也没有离开 燕园,50余载历经磨难,攻克险阻,终于攀上顶峰。王选生前多 次总结说,北大浓厚的学术气氛、严谨的科学作风、喜欢标新 立异的创新精神和兼容并包的传统给了他很深的影响;而他 所取得的成绩,离不开母校的大力支持和同事们的团结合作, 正因为如此,王选对北大始终满怀感情、不弃不离,直到生命 的最后一刻。

第一块基石

1954年,王选考入北大数学力学系,当时的北大校长马寅 初,主张把办学重点放在基础课上,因此王选一入学就受到名 师的精心教导:江泽涵先生教解析几何,程民德先生教数学分 析,丁石孙先生教高等代数……众多名师的引导,严格的数学 训练,使王选具备了严密的思维推导和扎实的分析计算能力, 为他日后进行计算机应用研究奠定了重要基础。

大学期间,王选担任班级团支部书记和系分团委副书记, 热心为同学们服务。1955年,王选被评为北大优秀生、北大青 年“三好”积极分子,他的名字第一次出现在《北大校刊》上,成 为数学力学系为数不多的佼佼者。多年的学生干部经历使王 选能够严以律己,诚恳待人,虚心接纳不同意见,具备了学术 带头人应有的素质。

1956年,王选遇到人生第一个关口:选择专业。当时可选 择的有数学、力学和计算数学三个专业,当王选看到我国制定 的“十二年科学发展远景规划”,把计算技术列为“未来重点发 展学科”时,他想,一个人只有把自己的工作和国家的前途命 运联系在一起,才有可能创造出更大的价值,于是下决心选择 了“冷门”的计算数学专业。事实证明,王选的这一选择体现出 他与众不同的远见和洞察力,为他日后的科研工作奠定了第 一块基石。

1958年毕业实习,王选在年轻的“计算机原理”课老师张 世龙带领下,参与了“北大一号机”的设计改进工作。张世龙是 我国早期计算机事业的拓荒者,他敢为人先的勇气和精神,给 王选后来的科研生涯带来了深远的影响。通过实习,王选对计 算机逻辑设计和调试有了完整详实的认识,动手能力也大大 加强。

找到创造的源泉

1958年,王选大学毕业留在北大无线电系工作,参加了北 大“红旗机”的研制工作。接下来的三年间,他以满腔热忱狂热 地投入到工作中,每天工作14小时以上,最紧张时40个小时都 未合眼,被同事们称作“拼命三郎”。1960年,我国遭遇严重的 自然灾害,废寝忘食的工作和严重的营养不良,使王选的身体 被催垮了。1961年夏,王选得了一场莫名其妙的大病,低烧不 退,胸闷憋气,呼吸困难,不得不于1962年回到上海父母身边 治病。

王选是个越挫越勇的人,他没有终日无所事事地躺着,而 是边治病,边学习,边钻研。他请北大的同事寄来计算机英文 资料进行研读,为了加快阅读速度,王选还想出一个办法:通 过收听英语广播提高反应能力,这在60年代初我国的大学教 师中可谓凤毛麟角。通过这一办法,王选的英语口语和阅读水 平突飞猛进,为后来在科研中了解国外技术发展方向、采取独 特的技术途径,起到了重要作用。

1963年,王选从研读国外计算机文献中得到启示,做出了 一生最重要的选择:从事软、硬件相结合的研究,以探讨软件 对未来计算机体系结构的影响。他请北大年轻的女教师陈堃 銶 帮助搞到了一本油印的英文资料—《 ALGOL 60修改报 告》,马不停蹄地开始了 ALGOL 60编译系统的设计。1965年 夏,王选身体稍有好转,他回到北大,与许卓群、陈堃銶 等同事 一起,在 DJS 21计算机上研制成功 ALGOL 60高级语言编译 系统,并在几十个用户中得到推广。王选在软、硬件两方面的 学术水平和实践能力也有了一个质的飞跃,他后来感慨地说: “从事软、硬件相结合的研究使我找到了创造的源泉,这是我 能够承担激光照排系统研制的决定性因素。”

科研取得突破的同时,王选也收获了爱情,他和陈堃銶 相 恋了。陈堃銶 和王选是上海同乡,也是北大数力系计算数学专 业的,比王选高一届,毕业后留在数学系工作。她正直顽强,善 良聪慧,两人性格互补,志趣相投,在一起有说不完的共同语 言。

1966年,“文化大革命”开始了,王选在一次参加麦收劳动 时再度病倒,北大到处是来搞大串联的红卫兵,根本无法养 病,王选只好住到了远在郊区的昌平200号北大分校。为了更 好地照顾爱人,陈堃銶 毅然决定与“老病号”王选结婚。1967年 2月,北大未明湖畔的一间小屋里,婚礼悄悄举行,没有热闹的 仪式,没有隆重的贺礼,两颗心却从此相濡以沫,再不分离。

重燃科研的激情

1969年是王选最艰难的岁月,因为收听英语广播,他被扣 上“偷听敌台”的“罪状”,进了学习班。学习班虽然就在北大, 但只有周六才让回家,一些关系不错的同事见了王选也都躲 着不敢理他。王选的心情格外抑郁,甚至一度产生了轻生的念 头。幸亏有顶着压力悉心理解、呵护他的妻子陈堃銶 ,两人相 互搀扶着,终于挺过了这一关。

从那时起直到1975年,王选都是一个被打入“另册”、每月 只拿40元劳保工资在家养病的小助教。1972年春,就在王选苦 闷彷徨之际,一件偶然的事,点燃了他重新进行科学研究的热 情。

当时北大正与石油部协作研制一台每秒运算百万次的计 算机“150机”,以王选和陈堃銶 的“黑五类”出身,是没有资格 参加研制的。一次,王选从同事马秉锟那里得知,150机研制过 程中遇到了磁带发生多位错误的难题,怎么也解决不了。王选 顿时来了兴趣,他不顾身体正发着低烧,从早算到晚伏在桌上 设计;没有计算机,就完全用手工对几百种编码方案进行筛选 论证。两个星期后,王选设计出一个巧妙的两位纠错码方案, 他让马秉锟悄悄拿到150机上一试,一举成功。这让王选信心 大增,心头积郁已久的愁绪一下子消散了,创造欲望再次被激 发起来。

从1972年到1974年间,王选边养病边进行新的计算机体 系设计,写成了十几万字的设计手稿。后来王选取其精华,写 成颇有创新的《介绍一种适合软件的新型计算机》一文,1978 年被当时我国唯一的计算机杂志《电子计算机动态》录用发 表。

王选信奉这样一句话:“机遇总是偏爱有准备的头脑”。正 因为他10多年间顶住重重压力坚持不懈地进行着科研储备, 1975年,机遇降临到了他的身上。

激光照排在北大诞生

1975年初,陈堃銶 在参加北大关于计算机应用的调研时, 听说了国家重点科研项目“汉字信息处理系统工程”即“748工 程”,王选得知后,预感到这是一个价值和前景不可估量的重 大项目,于是立即着手对其中的子项目“汉字精密照排”进行 研究。

在此后一年多的时间里,王选拖着虚弱的身体,忍受着胸 闷咳嗽,夜以继日地研究设计,早年在北大所受的扎实的数学 训练和“敢为人先、一鸣惊人”的熏陶教育,对王选选择技术途 径起到了关键作用,他先后发明了高分辨率字形的高倍率信 息压缩技术和高速复原方法,解决了将庞大的汉字信息自如 地在计算机中存储和输出这一世界性难题,并决策跨越当时 日本和欧美流行的二代机、三代机阶段,开创性地研制国外尚 无商品的第四代激光照排,从而奠定了汉字激光照排系统的 核心基础。

王选的技术方案上报北大后,立即引起重视,学校从各单 位抽调人员成立会战组,协作攻关,并委派当时北大教育革命 部部长张龙翔担任会战组组长。张龙翔自上任之日起直到后 来任北大校长期间,始终全力支持激光照排项目。1976年秋, 电子工业部将“汉字精密照排系统”项目的研制任务正式下达 给了北大。北大校长周培源向王选详细了解了“748工程”的进 展情况,从此便满腔热情、不遗余力地推动这一项目,几乎有 求必应。

在学校的支持下,数学系、物理系、200号以及中文系等相 关单位纷纷派员参加会战组,在电子部的协调下,不仅得到用 户单位新华社的支持,还先后确定了潍坊、杭州、长春和无锡 等地的合作厂家。王选倍受鼓舞,常在家里大呼:“galaxy(群星 荟萃)! galaxy!”王选他们的科研办公用房一直紧张,文史楼两 间总共约20平米的破教室是软件组所在地,冬天暖气不足,加 上穿堂风,陈堃銶 不得不在腹部捂上热水袋工作。随着人员和 设备的增加,张龙翔向学校申请,将旧图书馆(现北大档案馆) 一楼腾出来给会战组使用,使科研环境得以改善。1977年8月, 北大决定将“748工程会战组”扩建成“汉字信息处理技术研究 室”,并成立了以王选为首的技术组,领导技术工作。“汉字信 息处理技术研究室”成为后来北大计算机科学技术研究所的 前身,被习惯性地称为“748”。

1978年,随着改革开放大门的打开,高校开始流行写论 文、评职称、出国进修,这年年底又传来消息,世界上最早研制 激光照排系统的英国蒙纳公司将来中国举办展览,进而打入 国内出版印刷市场。激光照排项目从事的是繁重的软、硬件工 程任务,开发条件很差,外有“大敌压境”,内部又看不到任何 名与利,导致科研队伍受到很大冲击。1979年,北大恢复成立 计算机系,又有一些骨干陆续回系里工作,使研究室再次遭遇 人员流失。王选对自己的技术充满信心,他和同事们顶着巨大 压力,争分夺秒,加紧进行原理性样机的研制工作。

经过艰苦卓绝的攻关,1979年7月27日,我国第一张用汉 字激光照排系统输出的报纸样张《汉字信息处理》在未名湖畔 诞生了!这年10月,英国蒙纳系统的总设计师金斯教授跟随参 展团队来到北京,迫不急待地参观了北大的成果。为了技术保 密,王选回避了这次接待。金斯教授向同行们感叹道:“北大在 秘密状态下进行了这项工作,在此之前我从未听说过。”

与此同时,麻省理工学院( MIT)的美籍华人李凡教授在 了解了上述研究成果后,向王选发出了去麻省工作的邀请,并 解决一切费用。针对李凡的建议,周培源校长主持校务委员会 专门进行讨论,并请王选发表意见。王选说:“我们用的国产计 算机十分简陋,使研发工作困难重重,优秀的科研环境是我渴 望的,但这一工作离不开国内 的集体和协作单位,更重要的, 是汉字的信息化问题要由中国 人自己解决。因此,我会谢绝李 凡的邀请,没有任何犹豫。”王 选的意见得到了与会者的一致 赞同。

1980年9月15日,在历经 “千辛万苦”之后,软件组输出 了我国第一本用国产激光照排 系统排出的汉字图书———《伍 豪之剑》。1981年7月,原理性样 机顺利通过了部级鉴定,并先 后在新华社和《经济日报》成功 投入使用,最终全面推广普及。 王选后来总结说:(系统)是在 十分困难的条件下完成的,北 大一批中年教师和协作单位的技术骨干不计名利,为此付出 了艰辛的努力;北大“748工程”还涌现了不少优秀的硕士生, 他们作为系统研制的生力军也做出了重要贡献,因而,以北京 大学为首的“748工程”科研集体是名符其实的“当代毕昇 ”,我 只是这个集体的一个代表。

自主创新 催生方正

1983年,北京大学将原汉字信息处理技术研究室及计算 中心等单位组建成立了计算机科学技术研究所,王选先后任 副所长、所长。在科研工作中,自主创新和科技成果转化为商 品为社会服务,是他一直坚持的理念。

1981年3月的一个晚上,北大学子为庆祝中国男排取得参 加世界杯赛的资格,喊出了“团结起来,振兴中华”的时代强 音。王选也十分兴奋,他感慨地对一位老系友说:“振兴中华首 先要振兴科技,关键还得靠自己,要自己创新,才能振兴中 华。”正是这种自主创新的前瞻意识,使王选时刻关注国际领 先技术的发展潮流,对激光照排系统不断进行升级换代的技 术改造,并带领团队先后研制成功远程传版技术、彩色照排系 统、新闻采编流程计算机管理系统等世界领先的创新技术。同 时他强调:“应用性科技的成果要经得起市场的考验,才能对 社会有实际贡献”;“把科研成果变成商品占领市场,这比十个 权威赞扬一百次都要实际得多”。为了更好地实现这一目标, 1984年,王选向刚上任的丁石孙校长提出了建立科技开发公 司的建议。不久,丁校长主持召开校务委员会扩大会议,讨论 校办产业问题,王选在会上阐述了他的观点。此后他坚持走产 学研相结合的道路,带领北大计算机研究所与北大新技术公 司开展技术合作,并最终创立了北大方正集团,“以科技顶天, 以市场立地”,使研究所的科研成果迅速推广应用,最终形成 全新的电子出版产业,成为我国自主创新和用高新技术改造 传统行业的典范。

1995年,为了进一步实现产学研一体化和方正公司在香 港上市的需要,在学校的安排下,计算机研究所与方正集团共 同成立方正技术研究院,王选任院长,并担任了方正香港董事 局主席,但他多次强调:“我只是一个科学家,当不了企业领导 人,因为我不懂经营,对财务一窍不通,也不善长管理,我的基 本素质与企业家差距甚远。”

回归燕园

在王选众多的身份头衔中,他更看重科学家、教师的角 色。1982年王选成为硕士生导师,并用英语为计算机系研究生 开设了“软件设计的现代方法”一课,一直讲到1988年。1987年 王选成为博士生导师,一生培养了近百名学生,桃李满天下。

1993年前,王选一直在科研一线夜以继日的进行设计开 发,这一年,57岁的王选利用春节设计的一个方案,被他的学 生一句话否定了,这使他意识到计算机技术发展和知识更新 迅速,年轻人具有明显的优势,经过深思熟虑,他宣布退出科 研一线,全力支持和培养年轻一代。他鼓励和帮助年轻人选择 富有挑战性和应用前景光明的课题,激发其领导技术新潮流 的使命感和创造历史的成就感;主张为优秀人才创造和谐宽 松的科研环境,提出“给足钱、配备人、少评估、不干预”的十二 字政策;在成果署名上,提倡导师做的工作假如不如学生,排 名放在后面,假如没做什么工作,就不署名;呼吁“价廉时间久 了就不再物美”、“学者有 其房”,想方设法在待遇上 留住人才……2002年,王 选获得国家最高科学技术 奖,奖金500万元,北大等 额匹配奖励王选500万元, 王选用其中的科研经费 900万元,设立“王选科技 创新基金”,支持和鼓励单 位的青年科技工作者从事 中长期创新技术研究。在 王选的悉心爱护和培养 下,一批优秀的年轻人迅 速成长起来,成为独当一 面的科研带头人。

2000年身患重病后, 王选先后辞去了包括方正 技术研究院院长、方正香 港董事局主席在内的许多 职务,却始终担任北大计 算机研究所所长一职,人 事关系也一直放在北大。他最常用的名片,头衔只简单地印着“北京大学计算机科学技术 研究所,教授,王选”。尽管十分忙碌,病痛不断,但只要是北大邀 请的会议活动,他总是尽量参加,他写的文章也不忘了投《北大 校刊》一份。王选晚年最关注的是计算机研究所的发展。自从研 究所与方正联合成立方正技术研究院后,研发与市场紧密结合, 取得了辉煌成果;但随着时间的推移,王选越来越感到,作为北 大独立的教学科研单位,研究所需要保持独立编制,不受市场压 力和商业利益的完全左右,进行一些前瞻性的探索和研究,更好 地培养青年人才,这对于北大、研究所和方正的发展都是至关重 要的。为此,经与学校和方正多次协商,研究所终于在2004年与 方正研究院从编制上分离,“回归北大”。王选不顾病痛,和大家 一起为研究所的未来发展进行战略规划。王选逝世后,新一代领 导班子经过几年的努力,使研究所逐步理顺了各方关系,取得了 学术研究与产业应用的双丰收。

在王选先生离开我们五周年之际,回顾他在北大度过的岁 月,具有特殊的意义。北大精神孕育了王选,而王选用自己毕生 的实践,为北大人树立了光辉的典范。源于北大,回馈北大,2008 年12月,王选夫人陈堃銶 教授代表计算机研究所,向北大捐赠 1000万元人民币,设立“王选青年学者奖励基金”,以奖励在教学 和科研工作中发展潜力巨大、做出重要贡献的青年教师。从此, 王选精神将在燕园、在北大人心中一代代延续下去。

(作者为王选教授生前秘书,北大计算机研究所王选纪念室 主任。本版照片由计算机研究所提供,题图摄影牛群)