上海师范大学 - 《上海师大报》

稽古怀初 以文培元

在创新中推动高质量古籍保护与研究

2022-11-16

浏览(103) (0)

自2007年“中华古籍保护计划”实施以来,学校图书馆实行馆藏古籍原生性保护,激发古籍新生命,开展古籍再生性保护和宣传推广,让古籍走近师生,使古籍“活”起来。2009年,学校获批成为第二批全国古籍重点保护单位和第一批上海市古籍重点保护单位。进入新时代,学校深入贯彻《关于推进新时代古籍工作的意见》文件精神,做好古籍工作,把祖国宝贵的文化遗产保护好、传承好、发展好。

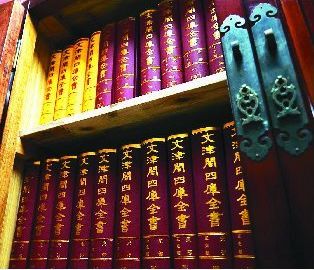

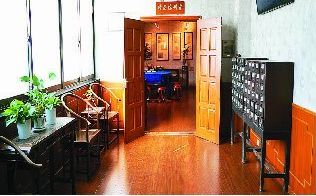

馆藏古籍丰富而珍贵2000年,图书馆在徐汇校区东部文苑楼三楼设立古籍书库、古籍修复室、古籍数字化室以及古籍阅览室。书库面积800平万米,古籍阅览室面积120平万米,古籍修复室及古籍数字化室符合规范要求。

目前,图书馆馆藏古籍约1.5万余种,近12万册,其中善本1350种左右,1.3万余册,在上海地区高校图书馆中,仅次于复旦大学图书馆和华东师范大学图书馆位居第三,在明清地方志、清代别集以及词学、红学等方面已形成鲜明的馆藏特色。

据统计,图书馆馆藏古籍被《中国古籍善本书目》著录280种,入选《国家珍贵古籍名录》20种,入选《上海市珍贵古籍名录》76种。一些元刻本、明清稿抄本、套印本、绘本、海内外孤本等至为珍贵。其中,元明递修本《玉海》、明赵均影宋抄本《古文苑》、明末抄本《水利集》因原本已佚而赖此传世,《芥子园画传》初刻套印本集李渔、王概、沈心友等印40余方于一书,改琦绘《先贤谱图》属海内外孤本,潘氏手稿本《潘瘦羊选词》乃海内外仅存。上述略举,可见馆藏的丰富,亦反映出我校的深厚底蕴。古籍保护向现代化、数字化发展2008年,为更加专业地保护与研究馆藏古籍,图书馆组建古文献特藏部(今特藏保护与研究中心前身),启动馆藏古籍普查工作,编制《上海师范大学图书馆古籍分类表》,清点徐汇、奉贤两校区所藏古籍,完成全部馆藏普查,彻底摸清馆藏家底。2009年,根据《古籍定级标准》(WH/T20-2006),进行古籍定级工作,还馆藏古籍以历史本来面貌;申报《国家珍贵古籍名录》,对珍贵古籍进行科学保护及合理利用。

古籍修复人员对破损古籍进行修复工作启动后,乘着国家“中华古籍保护计划”实施的春风,在国家古籍保护中心的大力支持下,添置负压静电古籍修复工作台、字画装裱台、超声波清洗机等现代化古籍修复设备,古籍修复进度明显加快。

对珍贵古籍予以重点保护,是目前众多收藏机构的共识。2015年以来,学校筹措专项资金,对原古籍书库进行全面改造,购置全樟木书柜,安装恒温恒湿系统,更换库房照明系统、防紫外线玻璃等,极大改善古籍保存环境。

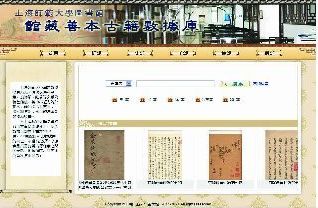

此外,图书馆统筹馆内技术力量,于2013年启动古籍再生性开发,建设“上海师范大学图书馆藏善本古籍数据库”。采用图像扫描、数码照相等信息技术对馆藏善本古籍进行数字加工、搭建数据库,建立数字化保护技术网络平台,让经典能够长久留存。馆藏古籍惊艳亮相、深度展示图书馆多方筹措资金建设馆藏古籍精品陈列室,格调高雅、功能多元,每年接待来自世界各地的学者参观考察,也成为了提供教学科研服务的重要基地。2017年,上海市古籍保护工作十年成果展上,馆藏《古文苑》首次惊艳亮相;2019年,“文苑稽古———上海师范大学图书馆古籍珍品特展”集中展示馆藏古籍精品,汇集传世典籍40种,且全部为首次公开展出。

为更好地向读者展示我校古籍藏品,图书馆特精心挑选40部珍贵古籍书影,汇编成《上海师范大学图书馆馆藏精品图录》并公开出版。2019年,聚十年之力打造的《上海师范大学图书馆古籍普查登记目录》正式出版。该《目录》作为《全国古籍普查登记目录》的一项成果,收录校图书馆所藏1912年以前的古籍7657部,6.5万余册。

人员队伍向专业化转型为适应新时代古籍工作发展需要,2021年3月,图书馆在原古文献特藏部的基础上组建特藏保护与研究中心。目前,该中心有馆员9名,其中博士5人,具有副高以上职称6人,硕士生导师3人,他们主要从事馆藏古籍及近代文献的整理研究、修复、数字化及读者阅览服务等。

为不断提升业务能力,图书馆积极组织馆员参加国家古籍保护中心、古籍保护协会及上海市古籍保护中心主办的各类专业培训,如2010年“第五期全国古籍鉴定与保护高级研修班”、2012年“全国古籍普查管理人员培训班”、2014年“第三期全国珍贵古籍数字化培训班”和“第十期全国古籍鉴定与保护高级研修班”、2019年“图书馆古籍整理与提要编纂高级研修班”和“古籍书志高级培训班”、2021年“全国古籍库房建设与管理研修班”和“数字化建设研修班”等;积极鼓励馆员从事科研工作,以业务带动科研,科研反哺业务。图书馆科研人员先后获得国家级和省部级课题10余项,出版古籍整理著作近20种,发表学术论文60余篇。

(图书馆)