古生物研究院丛培允课题组在Current Biology发文

揭示触手冠动物的祖先形态

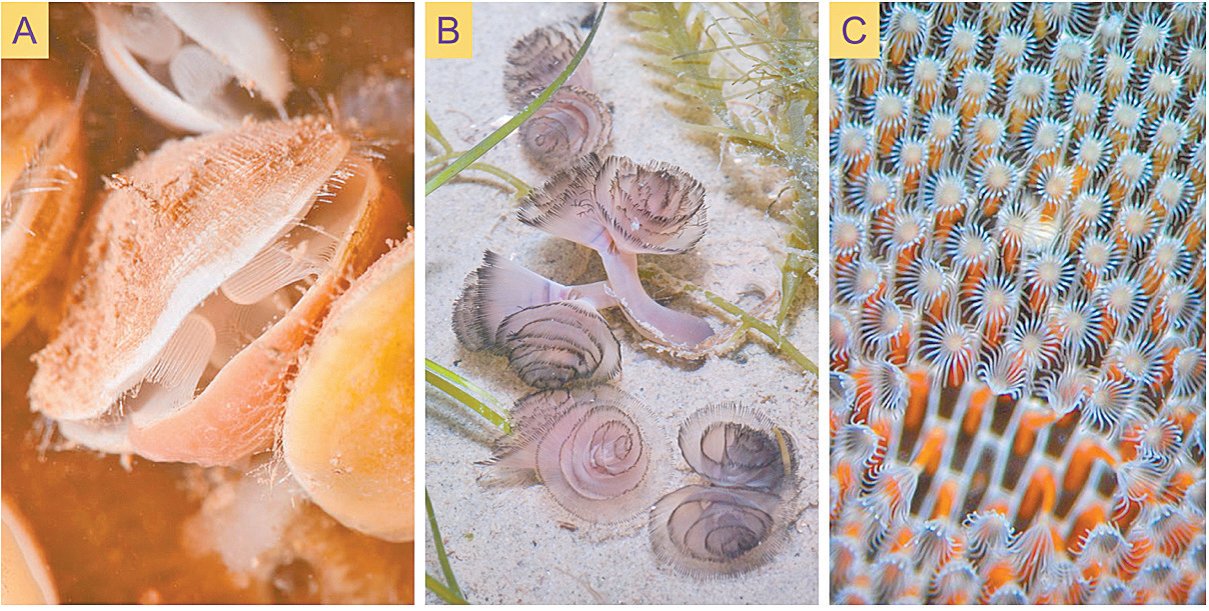

图1.现生触手冠动物的基本形态 A.腕足动物(海豆芽)B.帚虫动物(马蹄虫)C.苔藓虫动物

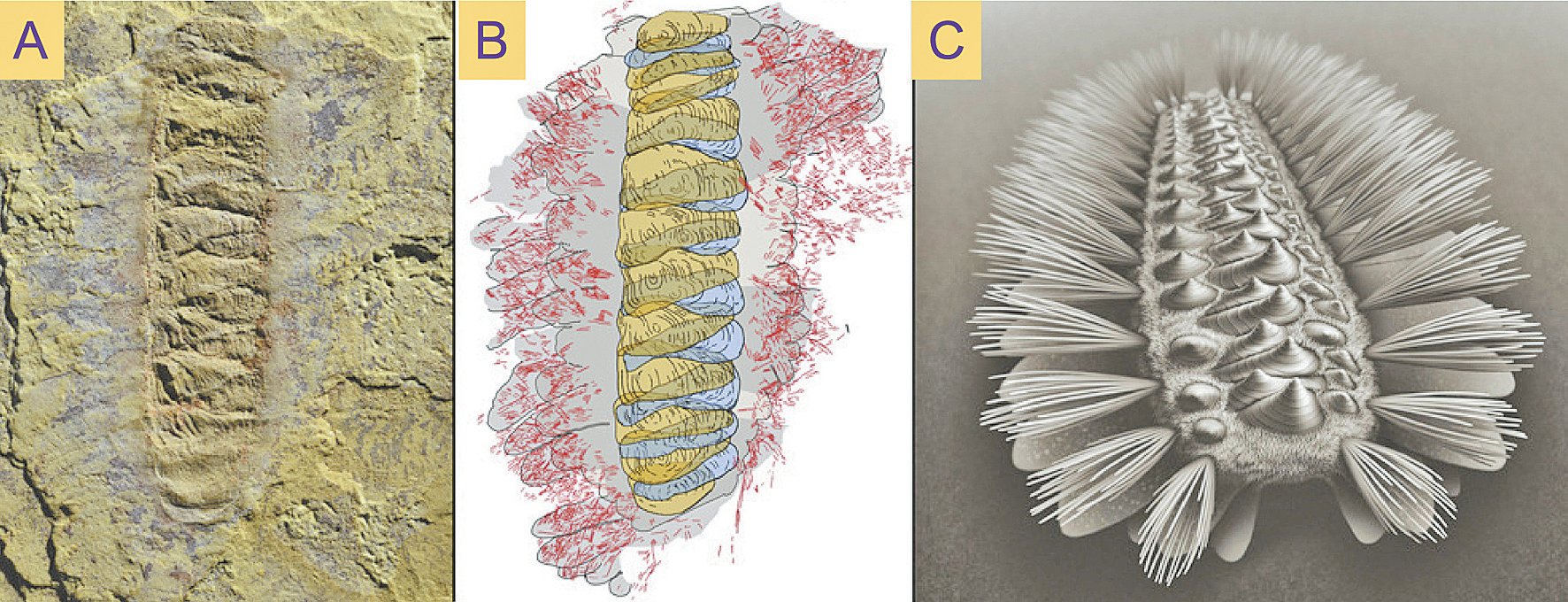

图2.班氏舞凤虫(Wufengella bengtsoni)的(A)模式标本、 (B)解释图及(C)复原图

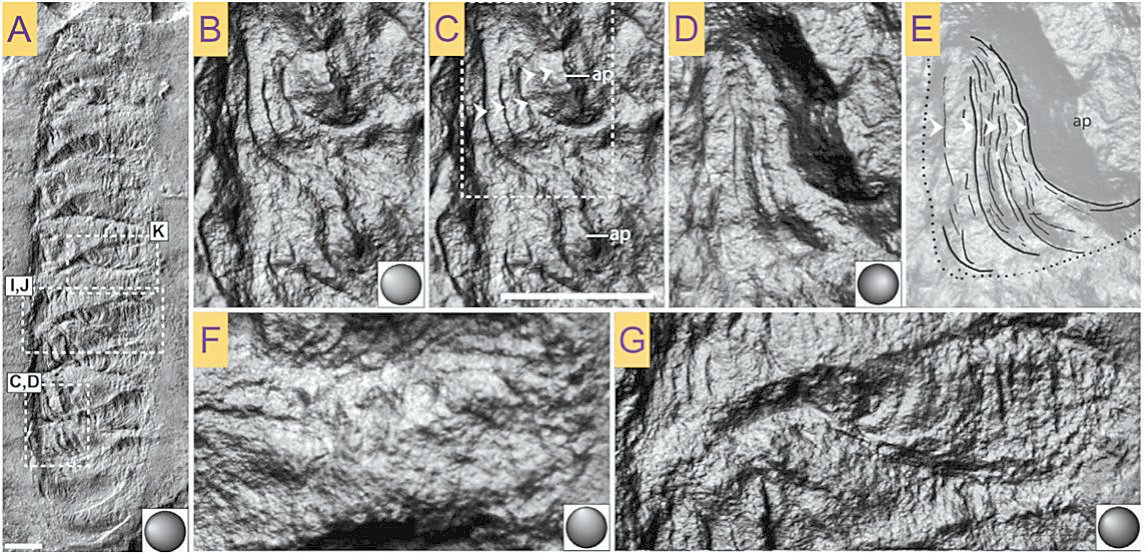

图3.全光位成像(RTI)技术揭示出化石标本表面的细微结构特征

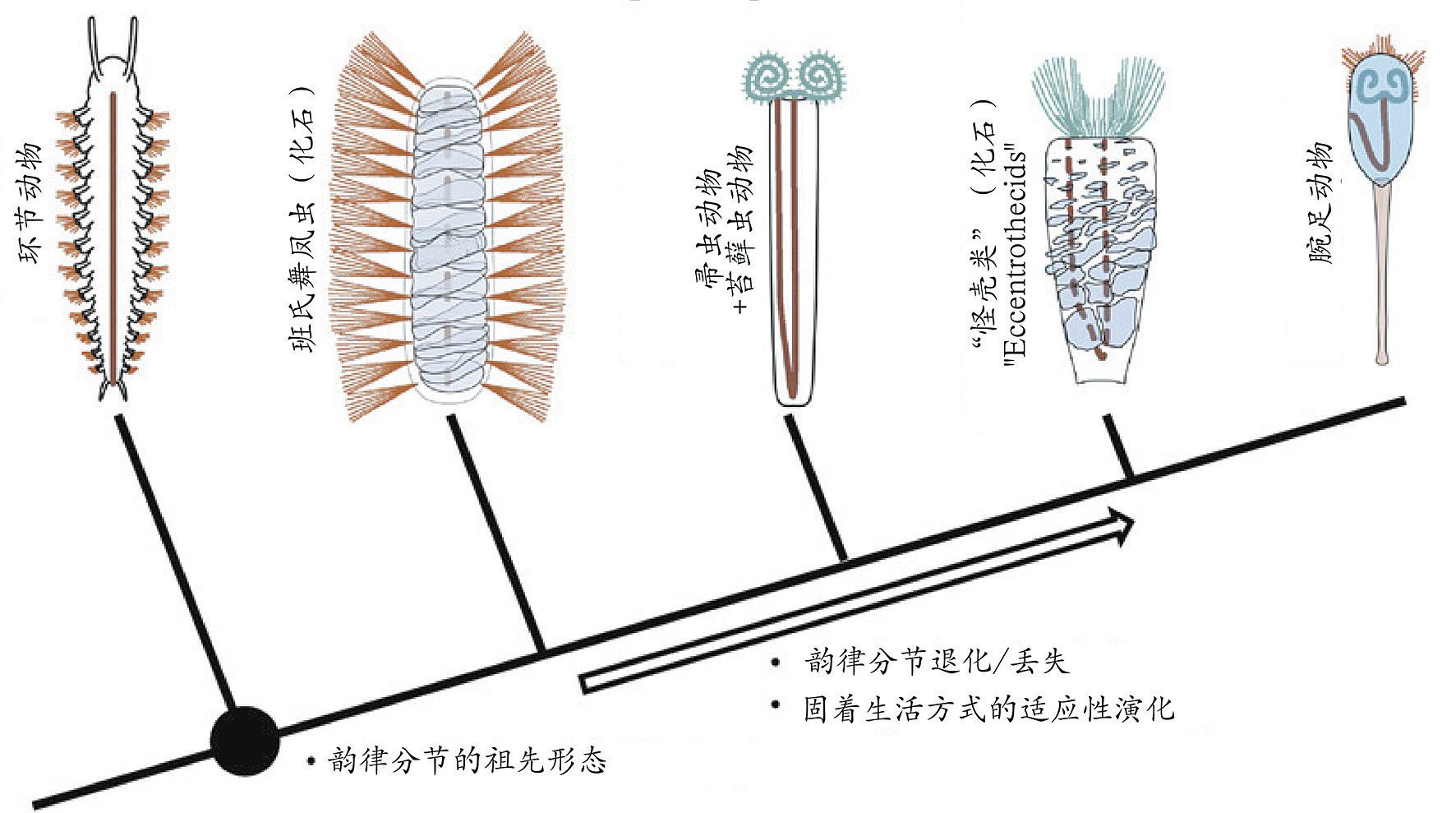

图 4. 触 手冠 动 物 的早 期 演 化模式

9 月 27 日,古生物研究院丛培允课题组与国内外合作者共同揭示了两侧对称动物的一个特殊支系——触手冠类(包括腕足动物门、帚虫动物门和苔藓虫动物门)在寒武纪早期的形态特征,相关成果 以 A Cambrian tommotiidpreserving soft tissues reveals the metameric ancestry of lophophorates为题发表在Cell出版社旗下的Current Biology杂志。

后生动物门类的起源与早期演化过程是生命科学和地球科学的重要交叉研究领域。两侧对称动物(三胚层动物)的最基本特征之一是身体呈左右对称,这种身体的对称模式赋予大部分两侧对称动物具有蠕虫状的外形和(主要)进行前后运动的能力 。 但 在 长 期 的 演 化 过 程中,一部分两侧对称动物的身体外形特化为假辐射对称(如海星、海胆等棘皮动物),甚至演化出了营底栖固着生活的生态习性。触手冠动物是其中最典型的代表,共包括三个动物门,分别是腕足动物、帚虫动物门和苔藓虫动物门(图 1)。触手冠动物具有一对高度特化的须腕,上面长着复杂的纤毛系统,用 于 从 水 体 里 过 滤 食 物 颗粒。由于触手冠动物身体的基本形态与大部分两侧对称动物明显不一样,它们的起源一直是动物门类辐射演化研究领域的谜题。

丛培允课题组与英国牛津大学、布里斯托大学、法国自然博物馆、中国科学院南京地质古生物研究所、澄江化石地世界自然遗产管理委员会、玉溪师范学院等国内外科研单位合作,对过去十几年野外工作中发现的唯一一块奇特标本(图 2)开展了多技术手段(如 RTI 技术,图 3)的综合研究,揭示了该化石标本不但具有类似于环节动物韵律分节的身体外形,还具有触手冠早期化石类群——托模特壳(tommotiids),一类出现在寒武纪最早期的小壳动物化石(Small Shelly Fossils)—— 的关键壳体特征,首次证实了触手冠动物的祖先类群具有典型的两侧对称动物的特征(图4)。

此次发现的化石新物种——班氏舞凤虫(Wufengellabengtsoni)的属名(Wufengella)源于云南省澄江市的舞凤山,种本名(bengtsoni)来自世界著名小壳动物化石学者StefenBengtson 的 姓 氏 。 Bengtson早在 20 世纪 70 年代提出,托模特壳等零散保存的小壳化石骨板可能是某类未知蠕形动物的保护“盾牌”。

本研究是证实寒武纪早期小壳动物(骨骼)化石与特异保存软躯体组织化石(如澄江生物群)代表连续演化过程的典型案例之一,揭示了触手冠动物的祖先类群是一种具有韵律分节的、长着非对称骨板的蠕形动物,不但平息了学术界关于触手冠动物起源的争论,证实了触手冠动物的底栖固着生活方式是其蠕形祖先类群适应性演化的结果,并为认识两侧对称动物祖先是爬动蠕虫型(而非底栖固着型)的假说提供了新的证据。

云 南 大 学 生 态 学 专 业2019 级博士研究生(在职)郭进为论文第一作者,丛培允研究员为共同通讯作者,侯先光教授、魏凡副研究员、赵军博士(出站)、赵阳博士(毕业)、博士研究生雷向通、澄江化石地管理委员会陈泰敏研究馆员及玉溪师范学院陈爱林副教授为共同作者。云南大学为论文第一单位。本研究得到国家自然科学基金委、云南省科技厅-云南大学双 一 流 建 设 联 合 项 目 的 资助。

全 文 链 接 :https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.09.011

(古生物研究院)