每年可以减少空气污染物约 3000 吨 我校学子研发出一种等离子体房车尾气处理与综合用能系统

近日, 第二届全国大学生等离子体科技创新竞赛决赛落下帷幕, 我校电气工程与控制科学学院学子凭借 “一种可再生能源驱动等离子体房车尾气处理与综合用能系统”项目成功斩获特等奖。

汽车尾气排放是造成大气污染的主要原因之一,汽车尾气中包括颗粒物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、 氮氧化物以及铅和碳氢化合物等对人体有害的物质。 因此,汽车尾气治理是实现“双碳”目标的必经之路。 随着物质水平的提高和旅游行业的发展,可以实现“在生活中旅行,在旅行中生活”的房车产品受到大众的欢迎。 房车主要分为纯燃油驱动和燃油可再生能源联合驱动两种类型,但燃油驱动必然会带来尾气问题。 现有尾气治理的方法分为机内净化技术和机外净化技术, 主要包括改进发动机、 开发新燃料和安装尾气净化装置, 其中安装三元催化尾气净化装置是最常见的尾气处理方法。 但在实际使用过程中,三元催化剂需要定期更换,存在成本高、普适性低、无法长期稳定运行等缺点。

随着低温等离子体技术的发展, 尾气处理又出现了一条新的路径。“低温等离子体中包含大量的活性粒子,可以与尾气污染物相互作用,诱导其发生化学反应,实现降解尾气效果。它主要通过气体放电形式产生, 有望在将来代替传统三元催化装置处理汽车尾气, 避免因催化剂失活需定期更换导致的成本增加,并且低温等离子体具有快速启停特性,可以充分利用太阳能、风能等新型绿色能源,把它们转化为电能,进而节约化石能源,减少碳排放。”团队指导教师梅丹华说。

为了参加这次比赛, 项目团队成员从去年就开始构思相关技术结构和流程, 他们用低温等离子体技术代替传统三元催化装置,减少成本投入;使用太阳能驱动气体放电,减少化石能源消耗;设计逆控一体机,完成交直流转变和系统电能调控;设计智能控制模块,线上控制房车用能,提高能量利用率等。“比如在电极结构的选型方面,在平板结构、同轴结构、电晕结构、 双介质结构等几种常见的等离子体电极结构中,我们选取了双介质电极结构,它耐腐蚀,放电更加稳定,是一种理想的尾气处理反应器结构;在匹配激励电源类型中, 我们对比使用高频交流电源和脉冲电源后发现, 纳秒脉冲电源具有快速变化的上升沿和较短的脉冲持续时间, 有利于形成均匀稳定的高活性等离子体,更适合尾气处理过程。 ”团队队长孙闵杰介绍道。

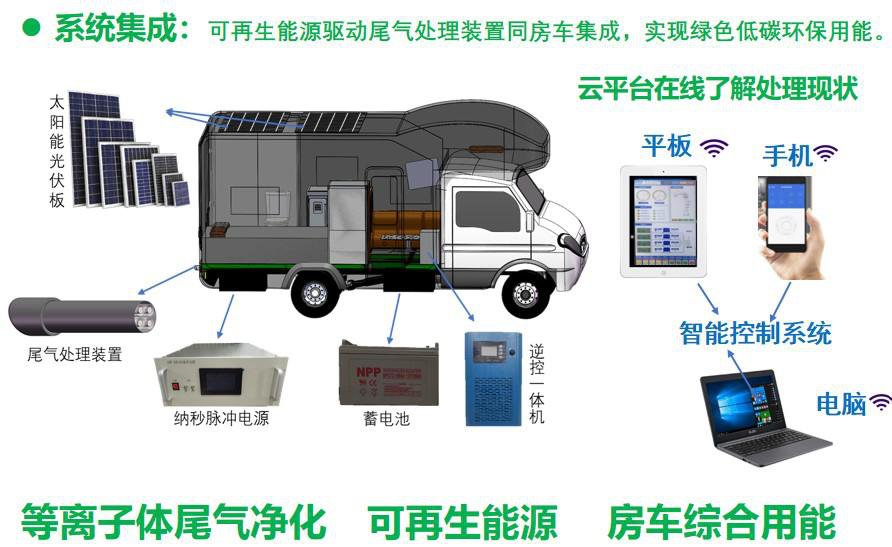

为了提高能量利用率,实现绿色清洁运行,团队将可再生能源、 等离子体尾气净化装置以及房车内部设备用能进行了系统集成, 设计了太阳能综合用能一体化房车系统。在阳光充足时,太阳能电池板将光能转化为电能, 逆控一体机则将太阳能电池板得到的直流电转变为交流电给等离子体激励电源和蓄电池供电储能;当阳光不足时,蓄电池组通过逆控一体机给等离子体激励电源和房车内负载供电, 等离子体激励电源驱动安装在房车尾气管道内的等离子反应器净化房车尾气。此外,他们还考虑后续融入智能控制模块,根据尾气处理的具体情况,设置电压参数,通过实时监控,辅助了解尾气处理装置的运行状况,同时检测房车内部设备,实现各部分用电的远程调控,提高能量利用效率。

“我们工作的进程还是比较顺利的,因为大致方向是确定的,争议基本上集中在 PPT 的制作和汇报上。老师和师兄们给了我们很多的指导,帮助我们解决了大部分难题,大大减少了我们的研究阻力。 ”团队成员张鹏表示, 初赛后他们对逆控一体机等的外观进行了进一步美化, 最终在决赛中成功获得特等奖。从前期准备到竞赛结束,项目团队共申请了 5 项相关发明专利。

据悉, 使用可再生能源的等离子体房车尾气处理和综合用能系统每天可产 4.5 度电, 能满足房车每天 2.75 度电的需求。 基于目前全国房车数量估算得知,若采用该系统,每年可以为我国减少通过燃油发电产生相同电量而造成的空气污染物约 3000 吨。 此外,该系统还可以应用于高尾气排放的黄标车辆、 大型运输船舶以及化工厂等场景中。 在有效缓解房车尾气污染的同时,也减少了化石燃料的使用,降低了用户经济成本,真正实现绿色环保节能运行。

全国大学生等离子体科技创新竞赛围绕国家和行业需求, 聚焦等离子体及其应用的前沿和热点,引导大学生开展等离子体科技创新活动,提升学生学科交叉创新的素质和能力, 加强高校和科研院所人才培养与国家需求的有效衔接, 促进等离子体与环境保护、低碳能源、先进制造、环保农业、生命健康、空天海洋、先进材料等领域的深度融合与协同发展。 据悉,本次大赛全国仅有 6 支队伍获得特等奖。

孙妙文