北京大学 - 《北京大学校报》

姜伯驹:甘为人梯

2011-01-13

浏览(223) (0)

姜伯驹

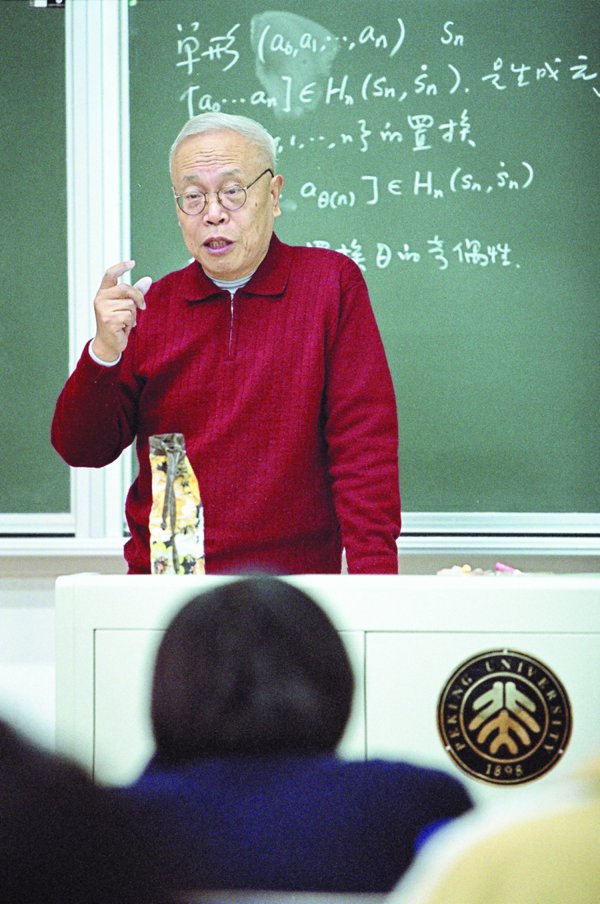

在师生眼中,姜伯驹是一位德高望 重的数学家,是一位深受学生爱戴的名 师,是一位为我国培养了众多优秀数学 人才的学界前辈。50多年,一路走来,执 鞭从教成为姜伯驹的最爱。

对教学:“育人是我的第一职责”

姜伯驹在学术界享有很高声誉,但 他的履历中,从未远离过教书育人。姜伯 驹在北京大学执教50余载,他获得过“高 等学校教学名师”、“全国模范教师”、“北 京市人民教师”等称号。直到70岁,姜伯 驹仍在北大开课,超过1/3的学生是本科 生。他身为院士,仍坚持亲自批改学生作 业,这种习惯他一直坚持了50年。

在姜伯驹看来,“数学系不应该只培 养数学家,要为学生将来的去向、个人的 成长考虑,要培养一大批懂数学的人,懂 数学就是要有数学修养,然后到各行各 业中去发挥作用”。为了促进数学的发展 和应用,姜伯驹曾牵头14个院校参加原 国家教委“面向21世纪数学类专业教学 内容与课程体系改革”项目,并组建了北 大科学与工程计算系和信息科学系,成 立数学科学学院。

对学生:最大的乐趣是与师生互动姜伯驹说,做教师的最大乐趣是与 学生的互动。学生求知欲旺盛,提出的种 种问题引人思索、催人前进。学生们使他 感觉永远年轻,并在相互的交流与切磋 中,给他的教学和科研带来灵感。

姜伯驹为国家培养了许多优秀数学 家。在姜伯驹的帮助和影响下,一批青年 学生赴美留学深造,并取得了很好的成 果。他们中的一些人,如王诗宬 、段海豹、 周青等已陆续学成回国。姜伯驹以甘为 人梯的精神,造就了国内拓扑学领域生 气勃勃、后继有人的局面。

姜伯驹深深感到,中国数学要赶上 世界先进水平,希望在下一代身上。基于 这样的理念,自20世纪70年代以来,姜伯 驹培养了数十名硕士生和博士生。一批 学生在低维流形方面已取得好成绩,有 的已开始在这个领域崭露头角,成为我 国低维流形研究的骨干力量。

对科研:荣誉只是副产品1953年,年仅16岁的姜伯驹以优异 成绩考入北京大学数学力学系。留校任 教后,他有幸成为著名数学家江泽涵先 生的助手。从此,姜伯驹坚定了自己的研 究方向———不动点理论和低维拓扑。在 当时,国内这个领域还鲜有人问津。

1964年,姜伯驹在尼尔森数的计算 问题上取得突破,他所创立的方法在国 外被称为“姜子群”、“姜空间”。1978年以 后,他将不动点理论与低维拓扑学结合 起来,全面解答了已有50年之久的“尼尔 森不动点猜测”。1983年,姜伯驹成为当 时北大最年轻的教授。同时也收获了很 多荣誉:北大数学科学学院首任院长、中 国科学院院士、第三世界科学院院士、国 家自然科学奖获得者、陈省身数学奖获 得者、华罗庚数学奖获得者等。

对未来:把数学从书斋推向大众在姜伯驹看来,数学是一门应用广 泛的基础学科,数学素养是国民素质的 重要元素。他还在多个场合强调“数学专 业的办学目标不应仅是培养数学家”。

1995年至2000年,姜伯驹担任教育 部数学类专业教学指导委员会主任职 务,开始与一些专家讨论并实施数学院 系的重大改革。其间,姜伯驹把自己对数 学教育的理念首先贯彻于北大数学学科 的建设,将数学系和概率统计系整合起 来,新设立科学与工程计算系、信息科学 系,组成了北大数学科学学院,并出任院 长。1997年亚洲金融危机前夕,姜伯驹还 在北大建立了全国第一个金融数学系。

整合后的数学学科,招生情况迅速 好转,在北大一直名列前茅。毕业生深造 和就业的情况也很好。经过全院教师多 年的努力,北大数学科学学院的“数学基 础研究与人才培养基地建设项目”2001 年获得国家级教学成果奖的特等奖。

谈及当今的教育生态,姜伯驹回忆 起上世纪60年代,“华罗庚先生主要抓过 两件事,一是数学竞赛,一是数学讲座。 然而如今,一件火热,一件冷清。”姜伯驹 对此感到深深惋惜,不仅因为当今数学 竞赛的功利味道,还因为他对科普有着 独特的感情。

带着这份愿望,已入古稀之年的拓 扑学大师姜伯驹,还会出现在面向公众 的科普讲台上,出现在电视中,从“什么 是几何”开始讲起,向人们展示美妙的数 学王国…… (楼 数)