成渝地区双城经济圈能源绿色低碳转型路径研究

( 西南石油大学经济管理学院)

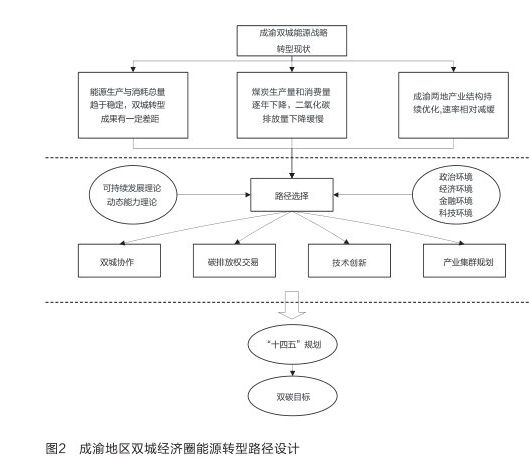

摘 要: “十四五”是中国能源向清洁能源转型的关键期,成渝双城地区能源绿色低碳转型取得能源生产与消耗降低、碳排放量下降、产业结构优化等成效,同时面临双城转型不协调、潜力不够、转型速度减缓等问题。根据对成渝双城经济圈的政治环境、经济环境、金融环境和科技环境的分析,依据可持续发展理论和动态能力理论,从现状层、路径层与目标层三个方面设计成渝地区双城经济圈能源转型的路径,提出双城协作、碳排放权交易、技术创新、产业集群规划等转型路径,驱动成渝双城经济圈能源转型。

关键词:成渝双城经济圈;能源转型;绿色低碳;产业优化;双城协作

Study on green and low-carbon energy transformation path of Chengdu-Chongqing dual cities economic circle

LIU Bo, XIE Wei

(School of Economics and Management, Southwest Petroleum University)

Abstract:The 14th Five-Year Plan period is a critical period for China’s energy transition to clean energy. Chengdu-Chongqing dual cities low-carbon transformation has made achievements in energy production and consumption reduction, carbon emission reduction, and industrial structure optimization, but faced with incongruous dual cities transformation, poor potential, and slowing transformation speed. Based on the analysis of political environment, economic environment, financial environment, and scientific and technological environment of Chengdu-Chongqing dual cities economic circle, according to sustainable development theory and dynamic capability theory, the paper designs the energy transformation path of Chengdu-Chongqing dual cities economic circle from such three aspects as current situation, paths, and targets, and the transformation path of Chengdu-Chongqing dual cities cooperation, carbon emission trading, technological innovation, industrial cluster planning is proposed to drive the energy transformation of Chengdu-Chongqing dual cities economic circle.

Key words:Chengdu-Chongqing dual cities economic circle; energy transition; green and low-carbon; industry optimization; dual cities’ cooperation

1 能源转型是成渝地区双城经济圈的必然选择

伴随世界主要经济体碳达峰、碳中和(简称“双碳”)目标的确立,将深度引发油气供需两侧的结构性变革,油气行业正加速转型升级。能源绿色低碳转型作为国家重大战略,在新一轮经济复苏中发挥引擎作用,以降低排放、降低污染、降低能耗为目标,对调节国家能源经济结构、转变技术增长方式、提高人民生活水平、维护和谐生态环境具有深远意义。

2021年10月,中共中央、国务院发布的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确指出,当前中国发展的国内外环境继续发生深远复杂变动,推动成渝地区双城经济圈发展建设,便于形成优劣互补、高水平发展的地域经济布局。能源经济是中国经济发展的重要支撑之一,成渝地区拥有西南油气田,油气资源丰富、生产能力强大、发展势头强劲,是全国油气产出的重点区域。促进成渝地区双城经济圈低碳发展、实现能源绿色低碳转型是中国经济发展与资源和环境保护的必然选择。

2 成渝地区双城经济圈能源转型发展现状

2.1 能源生产与消耗总量趋于稳定,转型成果存

在一定差异从2014年起,中国能源战略转型进入加速阶段,成渝地区双城经济圈能源供给和需求缓慢上升,趋势减缓;能源消费结构不断优化,煤炭在能源中的供需占比下降明显,天然气等清洁能源消费量逐年上升。

据重庆市统计局《重庆统计年鉴2020》,2015-2019年重庆全市能源消费量从6921.77万吨标准煤增至7687.25万吨标准煤,年均增长2.21%,年均增速比“十二五”时期下降4.29个百分点,能源消费总量得到有效控制(见表1)。在能源消费总量不变的情况下,2019年,重庆天然气消费量为1376.68万吨标准煤(见表2),占比从2015年的14.5%提升至17.9%,提升3.4个百分点;尽管受资源配置影响,煤炭占能源消费总量的有效比重仍然居第一,但占比下降趋势显著,低碳、清洁能源所占比重逐步提高。“十三五”时期,重庆能源生产总量逐年减少,煤炭产能不断压缩,天然气产量大幅增长,水电、风电、太阳能发电等低碳能源生产占比不断提升,发展趋势渐趋多元化。2019年,全市能源产量共计3291.7万吨标准煤,与2015年相比下降29.5%(见表3),其中天然气产量为110.5亿立方米,比2015年增长59.5%,占能源总产量的44.6%,提高24.5个百分点。

据四川省统计局《四川统计年鉴2020》,2015-2019年全省能源消耗总量从18306.4万吨标准煤增至20790.6万吨标准煤,年均增长2.71%,年均增速比“十二五”时期有所下降,能源消费总量得到有效控制。与2015年相比,2019年四川天然气消费占比从14.3%提升至16.3%,提升2个百分点;一次电力消费量上升至11206.1万吨标准煤,占比达到55.6%,长期居四川省能量消费比重第一位,四川省能源转型

初见成效。2019年全省能源产量共计20143.9万吨标准煤,与2015年相比上升10.8%,其中天然气产量为441.4亿立方米,比2015年增长65.2%,在能源总产量中的比重为29.1%,提高9.6个百分点。

结合四川省和重庆市的能源统计数据分析,成渝地区双城经济圈的能源消费总量和生产总量缓慢上升,但增速递减,总体波动幅度不大,趋于稳定。天然气等清洁能源占比均有显著提高。

目前,成渝地区双城经济圈能源转型成果存在一定差异,四川省明显优于重庆市。2016-2020年,川内各个水电站建设迅速。四川拥有丰富的水力、电力资源,在能源消费与生产结构上优于其他省份;重庆市水电经济可开发装机总量约为800万千瓦,目前已基本开发完毕,仅有的风光资源集中在东南、东北的较高海拔山区,难以开展建设。截至2020年,与其他省市相比,重庆市太阳能发电和风力发电规模较低,全年日照量、太阳能年辐射量均位于全国末流,此类清洁能源的大规模应用难以实现。综上,重庆市的区域位置和地理特征等因素导致其清洁能源利用情况弱于四川省。

2.2 煤炭生产量和消费量逐年下降,二氧化碳排

放量下降缓慢与2015年相比,2019年四川省和重庆市煤炭生产量和消费量明显下降,成渝地区煤炭产出和消费均有显著下降(见表4)。成渝地区双城经济圈是中国西南部第一大城市集群,是重工业的集聚地,能源消耗量甚大,二氧化碳排放量高居不下。2006-2013年,四川省整体二氧化碳排放量一直保持快速增长趋势,在2013年达到峰值36070.52万吨;2014-2019年以每年2.9个百分点的平均速度下降,趋于平缓。重庆市二氧化碳排放量总体趋于稳定,排放强度位于全国中下游,呈现部分优化的成果,但幅度不明显。重庆市每万元工业总产值二氧化碳排放量接近全国平均水平,有待进一步加强技术创新,缩小同其他地区之间的差距。现阶段成渝地区能源效率提高和能源结构的不断优化使二氧化碳排放量有一定缓和,但离实现“碳中和”还有一定差距。

2.3 产业结构持续优化,速率相对减缓

周密(2013)通过实证研究发现,产业结构与能源产业之间确实存在着相关性,能源产业结构与产业结构之间都是一种正向的均衡关系,产业结构的优化有利于中国能源强度的下降,有利于中国能源利用以及经济社会的可持续发展;徐博(2004)等研究得出第一产业和工业比重的变化是影响能源消费总量变化的主要因素;张瑞等(2007)应用面板数据(Panel data)模型实证分析产业结构变动对能源消费的影响。以上多位学者的研究表明,产业结构和能源转型密切相关。据《重庆统计年鉴2020》,从2010年起,从纵向时间线对比,重庆市第三产业上升明显(见表5)。2018年,重庆市出现三大产业占比均有超过20%以上的现象,传统农业部门和现代经济并存,呈现典型的“城乡二元”经济结构。与其他几个直辖市对比,重庆市产业结构的优化速度相对缓慢,生产总值和三大产业结构情况

也一致。

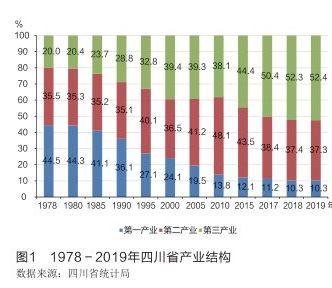

四川省的情况与重庆市相差无几。四川省第一产业占比下降明显,由2000年的24.1%下降至2018年的10.3%;第二产业产值占比有一定起伏,第三产业与第一产业变化趋势相反,整体呈现逐年上升的趋势,对四川省经济发展的带动作用逐渐增强。进入2015年,四川第一、二产业的占比递减速率明显降低;2015-2017年,第二产业占比下降5.1个百分点,2017-2019年,第二产业占比仅下降1.1个百分点,四川能源转型陷入瓶颈(见图1)。

综上所述,成渝地区双城经济圈的产业结构在持续优化,但优化速率缓慢下降。

3 成渝地区双城经济圈能源转型环境分析

3.1 政策环境

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提议,经济建设应该和社会发展相辅相成。结合《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,应完善项目节能审查体系、环境影响评价制度,这是推动发展经济圈的重要依据,以形成优劣互补、高水平发展的区域经济布局;推行绿色设计,拓展市场空间,优化和稳定经济圈的产业链供应;同时完善绿色生产和消费法规体系,构建市场导向的绿色技术结构和产业优化创新。

3.2 经济环境

国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》提出了在全国建设4大经济圈。其中成渝双城经济圈是独有的双核心经济圈,也是自然风光、民风结构完整保留的工业、乡村城市群,是拥有大量外出务工人口的城市群,是唯一在一体化协调上具有得天独厚优势的城市群。显然,与其他经济圈相比,成渝双城经济圈不仅地理位置与众不同,其发展模式也会别具一格,是生态风景、美丽城乡、都市工业和国际科技中心完美融合的经济圈。2020年,成渝地区双城经济圈区域生产总值达到6.5万亿元,占全国的比重较2019年有大幅度提高;川渝地区经济增速达到3.8%以上,略高于全国增速1.5个百分点;重庆的技术制造业取得不小成效,新型能源产业贡献率高居不下。可以预见,成渝双城经济圈已成为国家战略经济腹地,未来将完善区域协作,以生态经济和低碳经济为基础,使能源绿色转型在更高水平上发展,建立低碳城市群和城市圈。利用双城经济圈可以实现地区能源转型的重大突破,发展低碳经济,建设以成渝北线、中线和南线综合运输通道,及其连接线上的重

庆两江新区和四川天府新区为轴心,以成都和重庆两个重要城市为两核的先进区域,向世界先进城市群迈进。

“十四五”期间,根据《共同推进成渝地区双城经济圈能源一体化高质量发展合作协议》,成渝双城经济圈的油气开发应积极发挥区域位置优势,共建高产能的“大庆油田”。依托国家政策支撑,成渝两地的战略发展应由两地带动局部,总体带动区域,全面并进,加快形成优势区域重点发展、重要产业相互合作、生态功能区重点保护的新格局。

3.3 金融环境

2020年5月,成都市人民政府发布《成都市金融科技发展规划(2020-2022)》,规划金融科技路线模式,构建创新金融体系。同期,重庆市人民政府印发《重庆市人民政府办公厅关于推进金融科技应用与发展的指导意见》,指出要将重庆打造成金融集合地和产业创新区。为促进川渝地区金融业融合共建的步伐,四川省地方金融监督管理局和重庆市地方金融监督管理局签署《共建西部金融中心助力成渝地区双城经济圈建设合作备忘录》。

为促进金融结合,构造“一体化”发展模式,多个金融机构投资于成渝地区双城经济圈的低碳能源建设项目,扶持低碳产业,助力产业转型升级。昆仑金融租赁公司向成都轨道交通集团提供上亿元,辅助建设绿色轨道;中国石油集团资本股份有限公司与绿色资本合作,在新能源等前沿领域布局,实现低碳化、清洁化模式;中油财务有限责任公司积极与当地政府合作,支撑川内多个新型燃气项目的开发。金融机构结合清洁能源企业的不同特征,采用不同方式的绿色融资,促进清洁能源企业绿色融资的发展。

3.4 科技环境

“双碳”目标实现的关键在于能源安全和高效,稳步发展、循序渐进增强清洁能源效能是实现碳中和的基本方式和现实选择。为了应对未来能源低碳发展趋势,实现科技优势,依照中央和四川省委安排,以西部科技城为落脚点,逐步建立能源碳中和研究院。2021年5月,成都市政府召集相关部门研究天府实验室建设工作:以西南石油大学为首,开设零碳能源研究部;以四川大学为首,开设资源碳中和研究部;以成都理工大学为首,开设地热与碳汇研究部。零碳能源研究部包含零碳能源系统研究中心、天然气绿色开发利用研究中心和绿色交通研究中心。在实体布局之外,联合高校建立大型基础科研平台:以四川大学为首,构建资源碳中和大科学装置;以西南石油大学、成都理工大学为首,构建油气原位制氢与高效利用智能大科学装置;以中国环境科学研究院为首,打造碳中和产业政策平台;以清华四川能源互联网研究院、西南石油大学为首,打造能源互联网研究平台。

4 成渝地区双城经济圈能源转型路径

4.1 路径选择依据

在人与自然关系研究和管理组织研究中,以下理论为能源转型路径选择提供了依据。

一是可持续发展理论。可持续发展一般是指满足现在的发展,又不产生对后代人的危害。可持续发展是自然资源和生命系统能够持续的结构,其发展由“需要”和对需要的“限制”组成,主要特性有公平性、持续性和共同性。要实现“双碳”目标自然是以可持续发展为依据,以对资源的有效利用为先。

二是动态能力理论。动态能力指在环境变化时,企业能否有适应性改变的能力。该理论主要目的在于利用动态能力维持企业的竞争优势,动态能力具有开拓性、复杂性和难以复制性。在现阶段能源战略转型的背景下,成渝地区双城经济圈能源行业需要结合宏观环境变化,分析新的优势和差距,采用动态能力顺应战略趋势变化,保持企业竞争力以及对新机遇的有效开发和实施。

4.2 路径框架设计

成渝地区双城经济圈能源转型的路径从现状层、路径层与目标层三个方面加以设计。现状层描述当前成渝双城经济圈的能源转型现状;路径层依据可持续发展理论和动态能力理论,对成渝地区双城经济圈的多个环境展开分析,寻求双城协作、碳排放权交易、技术创新等能源转型路径;目标层是能源转型路径的最终选择依据,以期实现“十四五”规划和“双碳”目标(见图2)。

4.3 转型路径

4.3.1 双城协作

一是区域协作。推进成渝地区双城经济圈合作示范区建设,建立区域合作办公平台,开创国内城市群新型合作机制,建立技术合作机制、社会资源共享机制、商业合作机制、资金循环机制,利用合作机制促进能源转型,对现阶段转型瓶颈及时反馈解决,将成渝双城经济圈打造成全国区域合作的典范。成渝双城经济圈区域协作过程中还可以以大型科技能源企业为载体,依托企业的技术能力和市场主体地位等优势,引领其余企业协同发展,深度交流、默契合作、互帮互助、可持续发展,将政府的支撑作用、能源企业的载体作用、地域经济的活力作用整合为“三位一体”优势。成渝双城经济圈的区域协作不仅能够加快两地的资金周转速率,实现能源结构的优化配置,达成联合发展的目的,而且为成渝双城经济圈的建设注入强劲生命力,为四川、重庆乃至国内各个城市群的能源转型提供可靠路径。

二是运输协作。根据《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,四川要完善交通运输体系,推进建设川南多个城市地段的城际铁路,加快建设川中绵阳、乐山、资中等多地间的高速公路,增强与全国交通枢纽衔接牵引能力;推进岷江全线达标、嘉陵江全线复航、渠江全线

渠化,促进沱江、涪江等新进高等级航道有序延伸、有序发展,协同重庆共建综合航运中心,构建成渝双城经济圈战略转型的交通运输网络。

自2011年起,川渝天然气管网四川地区共建骨干管线7条,总长度1211千米,总投资59.41亿元,四川管网通过江津-纳溪管道和天府新区集输气管道工程等重点专线及北外环集输气管道工程建设,为大型工业企业及重点区域发展提供天然气管网设施支持,为中贵线(宁夏中卫至贵州贵阳)进入并与整个川渝天然气管网连接提供支撑;重庆地区共建天然气骨干管线6条,总长度792千米,总投资26亿元,主要是与中贵线连接的自贡-荣昌-江津集输气管道工程,使得重庆管网与中贵线、龙岗联络线以及四川管网联系紧密,增加了输气能力与供气可靠性。成渝双城经济圈内管网系统的完善,能有效降低能源企业的运输成本,优化化肥用气结构,优化工业用户用气结构,提升天然气等清洁能源在成渝双城经济圈节能减排中的作用。

三是金融协作。成渝双城经济圈的能源金融协作,应围绕区域特色展开,从总规划方针上明确成都和重庆联合低碳发展,避免同质同业竞争和重复建设。重庆应发挥西部开发重要的战略支点作用,在金融发展和金融改革方面实现快速创新。整个双城经济圈的金融战略是实现全面规范化,搭建全方位一体化的低碳转型体系。成渝地区独有的化工优势、制造业优势和科技创新优势,可以实现现代工业、电子信息的快速集成,加快发展科技金融、低碳金融、绿色金融,促进成渝双城经济圈能源转型。4.3.2 碳排放权交易《京都议定书》催生最具发展潜力的交易市场——碳排放权交易市场。碳排放权交易已被证明是目前最有效的减排制度,也必将是今后中国低碳经济的首选模式。2020年12月,生态环境部发布《碳排放权交易管理办法》(试行),并于2021年2月1日起正式实施,意味着全国碳排放权交易市场全面启动。成渝双城经济圈能源企业可以运用清洁发展机制(CDM),融入全国乃至全球碳排放权交易市场,提出减排温室气体目标,加快产业升级和产品、产业机构调整,改善不合理的能源资源消耗,创造碳排放权交易市场的流动性,最终实现碳排放资源的结构优化配置。

成渝双城经济圈是中国西南地区经济发展的主要根据地,构建碳排放权交易市场有助于响应国家低碳战略,带动西部地区可持续发展。以市场为导向,驱动经济结构调整和经济发展方式转变,减少碳排放总量,引入技术资金投资,促使成渝地区碳排放总量达到峰值,发展成为国内能源转型示范区。成渝两地碳排放权交易市场建设,为能源转型的节能技术、清洁能源技术等各项治理技术提供了更大的创新性,激发合作区域内企业技术研发的积极性,增强能源转型效果。通过碳排放权交易市场机制,重塑产业经济地理优势,推动成渝双城低碳经济圈建设,实现西南地区绿色生态发展。

2014年6月19日,重庆市碳排放权交易中心正式开市,可交易品类主要为碳排放配额和自愿减排量(CCER)。重庆市政府选择的分配方法是企业自由竞争和政策指示相结合,具有公平性和公开性。若想扩大重庆碳排放权交易平台,需要加强重庆与四川的合作,建设成渝双城经济圈联合碳排放权交易市场,区域内企业相互协作,优化容量分配,此举有利于将西南地区打造为资源集中、环境优美宜居的国际化示范地带,探索国家级核心城市的可持续发展。4.3.3 技术创新一是低碳高效技术。技术减排可有效提高能源利用效率,通过战略研发,掌握核心减排技术。在油气田开发中,剩余油气资源无法应用现有技术进行开采,四川大批衰竭气田存有25%~50%的天然气,可采用空气热化学技术实现剩余油气地下原位制氢。现阶段,西南石油大学油气原位制氢产氢率在12%~20%,在油气地下原位制氢技术、天然气管网系统掺氢输送技术等领域均有所突破。油气田产

出水体量大,同时存在大量的二氧化碳排放,应用光-电协同催化技术可实现高矿化度水制氢以及共解含二氧化碳产出水制氢和甲烷,可减排二氧化碳和处理高矿化度产出水。固体氧化物燃料电池技术具有高热电转化效率,是低碳分布式发电的理想技术;对煤炭资源进行高效清洁利用转化,有效利用煤层气资源,降低碳排放量;加强去碳技术研发,提高二氧化碳捕集和封存技术,发展循环经济,在生产过程中实现碳中和。

二是清洁能源开发技术。全方位构建低碳能源供给体系,需要清洁能源的高速发展,以市场为主导方向,合理发展太阳能、沼气、水能等符合区域特点的新能源。四川盆地含硫气藏占中国含硫气藏的90%以上,除甲烷外,硫气藏还含有大量的硫化氢和二氧化碳。四川光伏发电能力较强,可利用太阳能驱动硫化氢制氢,研发高效、高稳定性、低成本光催化材料。氢能开发利用的最大难题是氢气的储存与运输,可开发多样化有机氢载体和高效加氢脱氢催化剂,研发常温常压脱氢技术。由于地理位置特性,重庆市太阳能发展难有突破,可依附长江尝试在大河流域发展水能产业,在农村地区大力发展生物质能或沼气技术,形成种类齐全而又各具特色的新能源产业带。利用新能源企业和科研机构的技术研发能力,搭建低碳技术研发平台,开展可再生能源、高效减排等关键技术的研发,推动低碳技术产业化,综合提升低碳经济的发展效率和新能源创新能力。

4.3.4 产业集群规划

由于现阶段的高精尖技术产业主要在内陆兴起,进行产业集群规划有利于生态环境改善和节能减排,有利于增加社会就业和地方经济建设,有利于提高居民生活质量,有利于增强高附加值产品的生产。四川拥有工业制造、天然气等优势产业,秉持因地制宜、关联发展、集聚发展等原则,划分为八大产业园区;重庆是中国的重工业城市与老工业基地,其支柱产业主要与机械设备制造、交通设备制造相关,将培育形成特色工业园区。根据成渝地区双城经济圈发展现状和趋势,将产业集群划分为三类——鼓励发展型产业集群、限制发展型产业集群和潜在型产业集群。建议高污染的化肥产业集群维持现状,并逐步调整产品结构;天然气产业集群化和规模化,将部分高污染化工产品转向可再生性高的产品;重点规划建设四川和重庆炼油项目,在成渝两地形成具有竞争优势的油气产业集群。产业集群规划需做到政府、供能企业和用能企业三位一体、协调发展,加强对能源转型的监控和管理,促进能源向集聚效益高的产业集群流动,优化产业结构。

一是利用产业集群规划助力传统产业低碳化改造升级。以高端、高效、高质量为产业集群的发展方向,提高产业核心竞争力;以成都、重庆为双核心,联合绵阳、南充、荣昌等城市,引领西部战略性新兴产业发展,促进城市工业的低碳化升级与城市经济结构优化。在经济发展上,加强成渝双城经济圈质量效益协作,把工业、农业供给侧结构性改革作为两地产业互补的重要推动力。成渝两地多注重纵向整合,应适当增加横向整合,发挥各自区域的工业和农业优势,做到全方位布局和差异化联合发展,取长补短,在合作共赢中共同推进低碳化建设。

二是利用产业集群规划促进成渝双城经济圈战略性新兴产业协作发展。进一步提高产业投资项目环保、节能、碳排放等准入门槛,逐步替换重污染、高消耗、高碳排放的次端产业,加大探索废气、废水、残渣等的综合利用技术;运用成渝双城经济圈区域优势,建立产业集群协作模式,提升特色优势产业和传统产业;加速制造业转型升级和低碳化升级,推进现代化与工业化深度融合,实现绿色制造、技术制造、服务制造。能源转型既是中国积极应对气候变化的国策,也是国家的长期发展战略目标。成渝双城经济圈作为西部地域的重要经济发展区,顺应国家政策,实施能源转型战略,实现碳中和,对于区域发展意义非凡。依托于可持续发展理论和企业的动态能力理

论,实现能源战略路径转型,需以国家政策为起点,以经济建设为中心,以内外金融环境为支撑,以技术创新为动力,着力建成中国清洁、低碳、安全、高效的先进示范区。能源转型并非一朝一夕可以实现,需成渝两地政府和相关企业共同探索,努力实现碳排放权交易平台的完善、创新技术的突破以及产业群的完整规划。

参考文献:

[1] 高虎. “双碳”目标下中国能源转型路径思考[J]. 国际石油经济, 2021, 29 (03): 1-6.

[2] 邹才能,何东博,贾成业,等. 世界能源转型内涵、路径及其对碳中和的意义[J]. 石油学报, 2021, 42 (02): 233-247.

[3] 周灵. 新常态视野下成都建设低碳城市的路径研究[J]. 当代经济, 2016, 424 (28): 20-21.

[4] 鲍健强,苗阳,陈锋. 低碳经济:人类经济发展方式的新变革[J]. 中国工业经济, 2008, 241 (04): 153-160.

[5] 张勇. 重庆低碳能源开发潜力研究[J]. 中国国情国力, 2021, 338 (03): 69-72.

[6] 王晓平,冯庆,宋金昭. 成渝城市群碳排放空间关联结构演化及影响因素[J]. 中国环境科学, 2020, 40 (09): 4123-4134.

[7] 李鑫. 西部地区低碳经济发展水平实证研究[D]. 云南财经大学, 2011.

[8] 胡国松,宋娟娟. 碳减排约束下四川能源发展措施研究[J]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2012, 14 (03): 6-11.

[9] 瞿北航. 四川省低碳城市发展的影响因素与实现路径研究[D]. 成都理工大学, 2018.

[10] 潘栋. 中国省域能源碳排放影响因素分析及预测研究[D]. 北京林业大学, 2020.

[11] 傅京燕,代玉婷. 碳交易市场链接的成本与福利分析——基于MAC曲线的实证研究[J]. 中国工业经济, 2015, 330 (09): 84-98.

[12] 王腾. 重庆低碳经济发展研究[D]. 重庆工商大学, 2014.

[13] 田瑜,崔利刚,刘锦杏,等. “两点”“两地”政策下重庆产业结构现状分析[J]. 全国流通经济, 2020, 2253 (21): 114-116.

[14] 龙启超,何敏,陈军辉,等. 四川省产业结构特征分析及产业发展预测[J]. 资源与产业, 2021, 23 (01): 46-54.

[15] 范恒山. 成渝地区双城经济圈建设的价值与使命[J]. 宏观经济管理, 2021, 447 (01): 12-14.

[16] 王永莉. 低碳经济背景下四川区域创新体系的建设[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2014, 35 (12): 144-149.

[17] 冯维彦. 成渝双城经济圈对圈内企业的影响[C]//2021重庆市铸造年会论文集, 2021: 59-62.

[18] 单学鹏,罗哲. 成渝地区双城经济圈协同治理的结构特征与演进逻辑——基于制度性集体行动的社会网络分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2021, 27 (02): 55-66.

[19] 温铁军. 成渝地区如何联手打造区域协作的高水平样板[J]. 乡村振兴, 2021, 25 (01): 28-30.

[20] 谷树忠,胡咏君,周洪. 生态文明建设的科学内涵与基本路径[J]. 资源科学, 2013, 35 (01): 2-13.

[21] 王东强,钟志奇,文华. 城乡统筹视角下的区域协作体制机制创新研究[J]. 城市发展研究, 2013, 20 (12): 45-49.

[22] 王文军,赵黛青,傅崇辉. 国际经验对我国省级碳排放交易体系的适用性分析[J]. 中国科学院院刊, 2012, 27 (05): 602-610.

[23] 周宏春. 世界碳交易市场的发展与启示[J]. 中国软科学, 2009, 228 (12): 39-48.

[24] 李婷,李成武,何剑锋. 国际碳交易市场发展现状及我国碳交易市场展望[J]. 经济纵横, 2010, 296 (07): 76-80.

[25] 周文波,陈燕. 论我国碳排放权交易市场的现状、问题与对策[J]. 江西财经大学学报, 2011, 75 (03): 12-17.

[26] 李耀华,孔力. 发展太阳能和风能发电技术 加速推进我国能源转型[J]. 中国科学院院刊, 2019, 34 (04): 426-433.

收稿日期:2021-11-14

改回日期:2022-03-08

编 辑:夏丽洪

编 审:张一驰