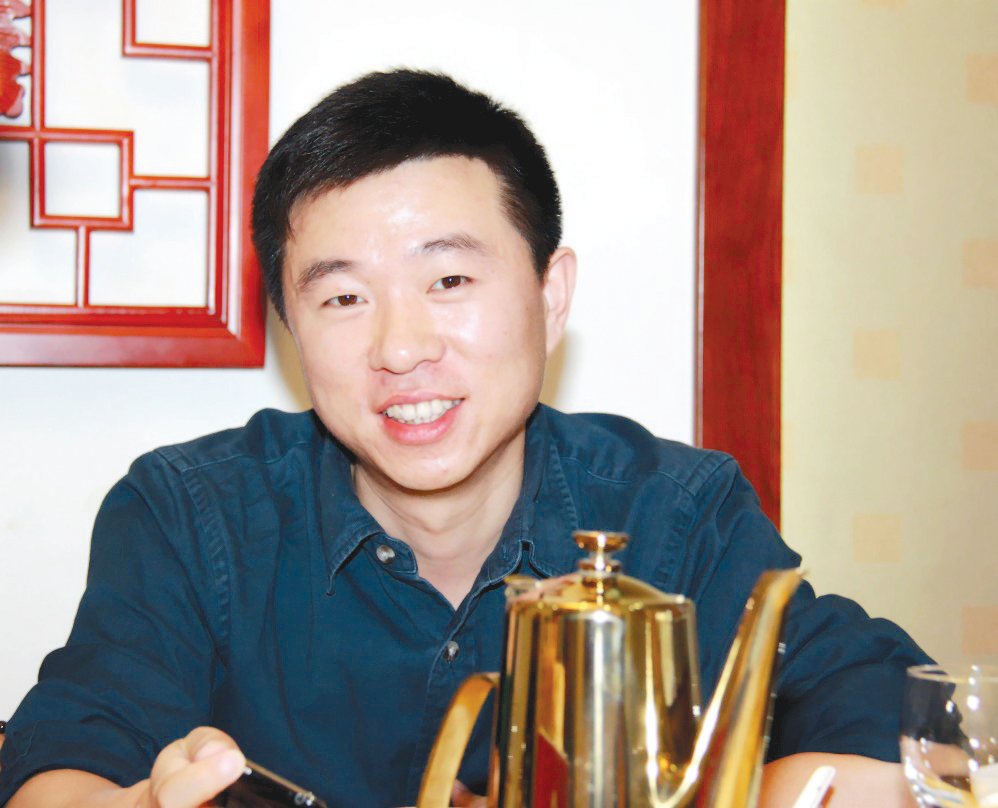

斯人已去,音容犹在

——怀念谷雪老师

谷雪(1978年11月22日~2022年5月19日)

勤勉的老黄牛

夏红卫

谷雪在国际合作部辛勤工作20年,兢兢业业、任劳任怨,是大家公认的老黄牛。回顾过去20年和谷雪一起工作的经历,点点滴滴,很多事情都浮上心头。

我至今还清晰地记得,谷雪留在国际合作部工作,当年的年终总结上,代表留学生办公室短期项目进行汇报,一个简单的开场就让所有人感到精神一振。多年后的今天仍然言犹在耳:翻开世界地图,从亚洲到美洲,从牛津到斯坦福,我们接纳了来自世界各地的优秀青年学子……短短几分钟的报告,谷雪把办公室工作亮点呈现得淋漓尽致,给全部员工留下了深刻的印象。大家都觉得谷雪是一个才子,多年来他把才华用到了有关工作中,推动了国际交流合作事业迈上了新的台阶。

我今年调到出版社工作,最近一直在陆续整理材料,前几天翻到了北京论坛2018年会议手册,想起来和谷雪一起筹备北京论坛的经历。2018年北大120周年校庆,北京论坛主题为“变与不变:120年来全球大学与世界文明”,谷雪是主要牵头人之一,前期进行了大量的准备工作。临近论坛举办时,接到上级通知,要求对论坛名称、内容和参会人员都进行调整。时间非常紧,工作量很大,涉及到方方面面需要沟通协调的事情,手册印刷后还收到指示要求调整重印,真的是夜以继日工作。我从来没看到谷雪抱怨,这样的特殊时期,他一方面给大家加油鼓劲,一方面带着同事们积极落实,各项工作进展得很顺利。其实,不只是这一届的论坛,每年论坛会期都异常繁忙,头绪多任务重时间紧。踏实肯干,勇于担当,也能干,这是我印象中也是大家印象中的谷雪。

谷雪是一个非常热心的人。部里不少同事有方方面面的困难,谷雪总是积极帮助大家,他通过党支部和机关党委,为一些家里遇到难题的同事申请补助。他也是一个非常谦虚的人,很多时候大家推荐他申请学校的一些荣誉,他总是推辞,把这些机会给了其他同事。

谷雪虽然走了,但是他永远活在我们的心中,他的精神将一直激励着我们。

(作者为北大出版社党委书记、国际合作部原部长)

师门往事

黄璜

我和谷雪相识于2003年。那一年,我从信科学院硕士毕业后到政府管理学院工作,首项任务便是接续谷雪在读硕士期间的一项研究,协助陈庆云教授开发公共政策数据库。谷雪是陈老师的硕士生,当年也要毕业,便需将研究移交于我。算起来,我们俩本科都是96级,只是不在一个院系,因而先前并不认识。工作后,我们俩宿舍都分在22号楼一层的东侧,中间就隔着两三户人家。平常抬头不见低头见,经常开开玩笑,聊聊家常。谷雪总是嘴角带笑的样子,说话细声和善,我俩身形也相似,因此总觉得他也是南方人,其实他来自内蒙古。2005年,我们一同搬到了西二旗智学苑,他在14号楼,我在16号楼。后来我们又约着一起考陈庆云老师的博士。在政府管理学院的这段交集,让我们有了共同的老师和朋友。听到他骤然离开的消息,我第一时间通知了导师。陈老师在电话中怅惋许久,同门兄弟姐妹们获知此事后也都无比惋惜。

90年代的时候,政府管理学院尚未成立,那时还叫政治学与行政管理系。谷雪念本科的时候,据说学习成绩一直是全班第一。2000年本科毕业便直接保送了研究生。他有很强的学习能力和研究能力。2002年,陈庆云老师受学院委托开发公共政策数据库,也即前面提到的我从谷雪那里接手的项目。尽管当时还只是硕士研究生,也从来没学过信息技术,谷雪带着几位信科的研究生,不仅把数据库原型建起来了,还写就了一份非常详细的文档,为我后来的工作提供了极大的便利。陈老师一直很遗憾,谷雪未能从事教职,他认为谷雪是个做学问的好料子。谷雪当时还参加了李成言教授的廉政课题,并协助李老师完成了《廉政政策分析》一书的撰写工作。由于谷雪的出色表现,李老师特地给这本书加上了第二作者,为他署名。李老师至今对他仍记忆犹新,对谷雪的研究能力也是十分欣赏。

谷雪的人缘应当是颇好的,至今院里许多年长的老师都记得他,欣赏他。比如燕继荣院长,他与谷雪是同乡,据燕老师讲,念书时他们就挺亲近。谷雪的大学班主任金安平老师至今还保留着谷雪在大学一年级时的学年小结。这份材料至今完好无损,其上字迹十分清秀,清晰地记录着谷雪当年的所思所学。那几年,北大的文科新生,除语言类的学生外,都需要在离燕园大概40公里之外的昌平校区呆一年。那个地方至今仍颇为偏僻。谷雪在学年小结中讲到:虽然那里远离未名湖,望不到博雅塔,也见不到三角地,但我也完全体会到了北大科学与民主的氛围,与一种不可名状的别致与新鲜……1997年12月13日,《呼和浩特日报》第三版整版刊登了北京大学政治学与行政管理系师生的一组文章,文章的作者包括多位教授和1997级本科班的若干位同学。编者按中提到,作为党报文艺副刊,专版登载外地某一部门的文章,这是第一次,也是一次新的尝试。这场当时颇有影响的活动,就是由正在读大二的谷雪发起和组织的。一位年轻的本科生动员了他相识未久的老师和同学一同给党报专栏投稿,是很有见地的,难怪金安平老师至今仍夸赞不已。谷雪自己也在上面发表了《博大精深育后人——访陈哲夫教授》一文。文中说,“与其说未名湖、博雅塔是北大的象征,不如说它们寄托了众多像陈老一样渊博而谦虚的北大人的精神。”这些质朴的文字展现出一位青年学子敏锐的观察力,以及超出同龄人的思考力。这些能力也支持他无论在学业还是后来的工作中都有十分出色的表现。

博士毕业后,由于工作上交集不多,加上我搬离了智学苑,因此我俩联系的机会便少了许多,只是在师门的微信群里,有一些共同的点赞与祝福。这两年我在学院承担了部分行政工作,与他倒是有了一些联系。疫情初期,学院与英国LSE共同培养的研究生赴英,他还特意嘱咐我要跟踪了解学生的安全情况。虽然平常联系不多,我俩在微信中的交流还是十分随意。

前两日参加谷雪的追思会。我看着照片上他那依然微笑着的样子,仍然感到一阵微暖。我慢慢追忆着他的聪明,他的才华,他的善良,他的音容笑貌。尽管距离遥远,但这些将会永远记在我的心里。他是老师们的好学生,也是我们的好兄弟。

(作者为北京大学政府管理学院副院长)

虚怀之境

马博

最近我时常有意无意地翻看与谷雪老师曾经的微信聊天记录,多么希望,这些共同度过的时光,不在那一天断开。

谷老师这一走,仿佛也带走了我作为他的下属、作为他的兄弟、作为他的朋友的将近18年的时光。

从2004年7月他和刘老师在勺园面试我,到我在留办工作后他让我做的第一件事——做一个暑期班的接机牌;从他鼓励我第一次给留学生做入学教育,到他肯定我给国外大学发出的传真;从他主动帮我争取入住他即将搬走的22楼110房间的宿舍,到我们一起去美国斯坦福大学访问;从他推荐我多读书,特别是多读苏东坡,到我成家有了孩子之后,他多次跟我说要多陪陪家人;从他十几年如一日投身北京论坛等各项工作,到带领党支部开展各项学习教育活动;从我们一起商议学生接种疫苗、疫情防控,到前段时间推举党代表,5月18日我们还在沟通工作……一桩桩,一件件,历历在目,永难忘怀。我从心底感恩、敬佩谷老师,我深切体会到他是一个有情有义、有担当、讲原则、德才兼备、顾全大局的好大哥、好领导、好老师。

跟很多人的印象一样,他是一个温润如玉的谦谦君子。不论工作头绪多么繁多,承受的压力有多大,他总是有种气定神闲的气质,不抱怨、不避难,条分缕析之后团结各方面力量层层推进,进而有种让人信服和稳操胜券的力量。

回想过去,我的一个遗憾是,谷老师竟然几乎没有批评过我,我们之间没有过疾风骤雨般的红脸出汗。他总是看到人的优点和长处,也总跟我说起很多人的好。对于不足之处,他总是会很恰到好处地予以点拨,以一种启发式的循循善诱来让我意识到怎样才能避免踩坑或是可以做得更好。

当年康博思还在的时候,我们有时中午会约着去面食部吃刀削面,那是平常日子鲜亮的点缀。吃饭时,他会问最近看了什么书和电影,家里最近怎么样,问熟悉的各位同事怎么样,包括熟悉的各位同事的孩子怎么样。然后说说工作上的事,比如论坛需要我协助做些什么,支部准备开展什么活动,然后也会帮我一起分析,应该一步一步怎么做。

我有时会吐槽些事情,他总是淡淡一笑,说,没关系,一切都会过去,一切都会好起来,你肯定没问题。总是给我很多鼓励。

后来大家都越来越忙,康博思也没了,除了开会,我们也很少见面了。有时偶然在校园遇到,他会有些感慨地说,咱们在一个学校、一个单位,聚一次也这么难。

想起谷老师之前的微信名叫做公瑾,我当时就想,这一定是因为他的爱人小乔,他之前勺园的办公桌上,也长年摆放着小乔的照片,可见他感情之深。我同时也在想,他的卓然才华、大将风度、清雅气质,也确有“雄姿英发,羽扇纶巾”之感。后来他微信名改为虚怀,我想,虚怀若谷,就像他给人的感觉一样,清朗、淡然,如“江上之清风,山间之明月”,可见他境界之远。他的衣着和办公桌,什么时候都是干干净净、清清爽爽的,文件也都规整得井井有条。他当年建立的短期来华留学项目的工作文件夹,我们至今还在使用和维护。

谷老师走的时候,我和几位同事正在一路之隔的中关新园驻楼值守。那些天,我会一个人在屋里流泪。后来我们办了几次活动,现场播放了《送别》《转身之间》《雪花》等一些歌曲,有的也是谷老师生前爱听的。歌还是那些歌,但曲中人已走远,听歌人也已非昨。“问君此去几时来,来时莫徘徊”,听到熟悉的旋律,看着灯火阑珊处,盈盈的泪光中,我觉得恍若隔世。

谷老师的生日是小雪节气,这也是他名字的由来。他来自内蒙古,在这个夏天,我常想起那句诗,“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”,多少风云变幻,怎奈一场大梦。谷老师当年爱听那首《2002年的第一场雪》,其中说到那年的雪比以往来得更晚一些,但为什么,谷老师这片充满灵气、纯净、温暖的燕山之雪,怎么就要这么早地离尘而去?

有人说有一次告别,天上就会有颗星熄灭。谷老师没有说过告别,应该不会有流星划过,他也永远不会从我们的心底离开。最近晚上走在校园和中关园,我望向夏夜深远的天空,那里有不曾见过却又无比亲切的星光在闪烁,我在想,那一定是谷老师从天堂发来的信号。

谷老师,请您放心,我会好好工作,好好生活,也会像对待家人一样,对待您的亲人。

谷老师天堂安息。(作者为北京大学国际合作部留学生办公室副主任)