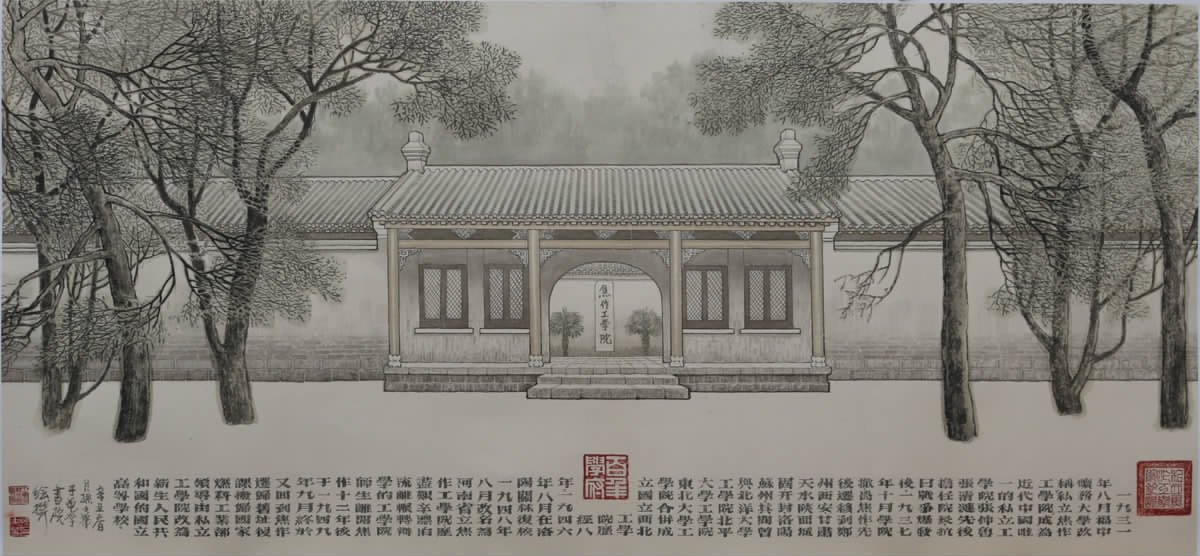

《焦作工学院图》创作手记

题记:焦工历尽艰辛,漂泊流离,辗转办学十二载。斯人拜读校史,洗礼心灵,数易画稿成斯图。

拜读《中国矿业大学史》可以看到从1909年焦作路矿学堂创办,其后经福中专门学校、福中矿务大学、私立焦作工学院到1950年在海河新生,易名中国矿业学院,前后41年间,“焦作工学院”的称号为时间最长,且经历坎坷、曲折。

1931年8月,福中矿务大学改称为“私立焦作工学院”,成为近代中国唯一的私立工学院。抗日战争爆发后,学院撤离焦作,先后迁移到郑州、西安、甘肃天水、陕西城固古路坝、河南开封、洛阳关林、江苏苏州。其间,曾与北洋大学工院、东北大学工学院、北平大学工学院合组成西北工学院。1946年8月,在洛阳关林复校。历尽艰辛,漂泊流离,辗转办学的焦作工学院师生离开焦作12年后,于1949年9月终于又回到焦作,迁归旧址复课,拨归燃料工业部领导,由私立工学院改为新生的人民共和国公办高等学校。

我绘制的《焦作工学院图》为学院大门处。据校史载“1931年到1932年焦作工学院的校舍有较大的扩充……学校大门简陋破旧,于是又仿照北京大学校门建筑的形式,新建了朱红大门和附属设施,以壮观瞻。”但据史料图片,大门脊顶两端按传统建筑方式应为鸱吻脊兽的地方被建成为超大十字状——这在我国古今传统建筑中绝无仅有,还有门庭内门建为拱形,这些都具有欧式建筑的遗存因素。

“五卅”运动爆发后,在焦作煤矿工人大罢工的冲击下,福公司在中国的业务受到沉重打击而陷于停顿,因而停止了对福中矿务大学的资助,对学校的影响也逐渐式微,1931年学校更名为私立焦作工学院,逐渐发展成为一所由民族资本支撑的私立高等学校。但办学中仍然和福公司藕断丝连,如在1937年和1946年的校董会成员中,还有英藉贝安澜和米力干的名字,学生也会到福公司的矿场实习。焦工大门的设计和建设体现出中西合璧的特色。

尊重历史,还原历史,在画稿设计和绘制中我根据对校史的理解和绘画创作原则作了一些艺术处理。

焦作属北方气候,其所植多为榆、槐、椿、柳等,画面选用了这些树木,时间上定格为秋冬之际,色调上灰暗色调即呈历史沧桑,亦属当时环境。焦作工学院从成立到中间的延续期,都处在内忧外患、救国危难之时,弯曲的树干,万千的愁丝向人们诉说着民国时期工学院师生们数次迁移、辗转数千里,跋山涉水、坚持办学的艰辛,“全体废止早餐一次、节省食品”、冬天没棉衣就把所有的单衣穿上御寒、没有袜子和鞋穿就自己做木板拖鞋或草鞋的求学的坚韧。在古路坝,学校租当地人喂牲口或堆放杂物的房子用作教室和家屋,夏不遮雨、冬不避风,他们白天上课,晚上则在昏暗的油灯下备课或批改作业。在如此恶劣的环境下仍忍辱负重,刻苦钻研,严谨执教,挤出不多的工资为前方将士捐款。正像张清涟院长所讲:“焦作工学院一贯秉持于时间愿无一分钟之错过,于经费期无一文钱之错用。”“莘莘学子,归家不得,报国可期。”画面上、树干中、枝梢间及背景上我都溶入淡淡的绿色,它是学院师生坚定不移、矢志不渝、顽强坚持充满生命力的象征。

“焦土抗战,最后胜利属于我,工程建国,当前责任不让人”,焦作工学院的师生含辛茹苦,呕心沥血,以庙宇、教堂为教室,为国家和民族培养建设人才,为中国的工程高等教育保留了火种。

《焦作工学院图》的绘制过程,也是我心灵的一次洗礼,画面上有我因感动而留下的泪渍。我庆幸和珍惜这次难得的创作机会。不忘初心,不负韶华,不辱使命!弘扬和传承“自强不息、艰苦奋斗、追求卓越”矿大精神,学子们,让我们共勉!

(著名画家、王学仲艺术馆馆长孙士华)