永远的隆平学长———袁隆平院士逝世周年祭

【编者按】在杰出校友袁隆平院士逝世一周年之际,国家邮政局发行了袁隆平在内的一组科学家纪念邮票,《集邮博览》杂志约请档案馆副馆长郑劲松老师写了这篇专稿,原题“袁隆平与重庆”,刊发于《集邮博览》2022年3期。现经作者同意转发并略作删节,以此纪念并缅怀隆平学长。———《西南大学报》编辑部

西南大学第32教学楼前的草坪上立着他的塑像。雕塑中,他手捧一大把稻穗,眼神坚毅地望向远方,那颗颗饱满的稻粒真像花生米大小,在晨曦中闪着金光……。

2021年5月22日以来,塑像前的鲜花从来没有断过。这是敬仰他的师生、校友、民众自发敬献的,表达着人们对“世界杂交水稻之父”的无限怀念。

因为,他是我们永远的隆平学长。

他不是重庆人,却和重庆缘分极深

袁隆平祖籍江西,于1930年9月出生于北京。年少时,袁隆平一家辗转于祖国各地,北平、天津、江西、湖北等地都留下过他的身影,而重庆则是他青少年时代停留最长的地方。

1939年,冒着抗战硝烟,袁隆平一家乘船沿长江逆流而上,经过多日劳累来到重庆。不久,袁隆平就和弟弟袁隆德一起在重庆南岸区龙门浩中心小学上学。其间,侵华日军旷日持久的无差别轰炸给少年袁隆平留下了深刻印象。2012年龙门浩小学百年校庆时,袁隆平写来一封贺信,信里提到:“……我们在警报声中上课,甚至躲在南岸防空洞完成作业。”

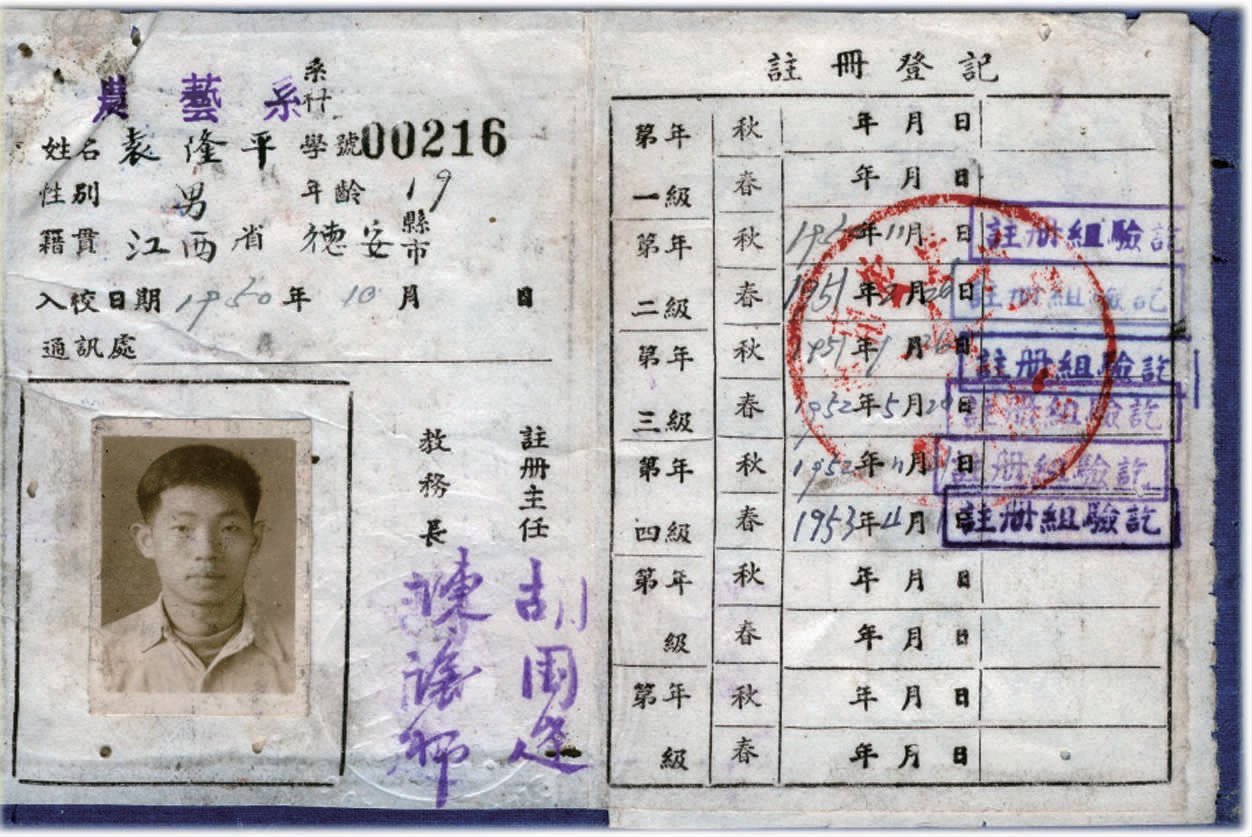

袁隆平的大学时代学生证(西南大学档案馆供图)

随后几年,袁隆平又先后在重庆复兴初级中学、重庆赣江中学、重庆博学中学读书。抗战胜利后,因父亲工作变动,袁隆平和家人离开了重庆。1949年,他又考入了位于北碚夏坝的相辉学院农学系,这是复旦大学迁回上海后,新创办的私立学校。新中国成立后,该校并入西南农学院。

在《袁隆平口述自传》(湖南教育出版社2010年版)中,袁隆平回忆说:“我是1949年9月上旬进大学的。当时我知道重庆北碚有一所与复旦大学有渊源关系的相辉学院,于是我选择了进相辉学院,选择农业是第一志愿。”

之所以选择学农,其实缘于袁隆平从小的志趣。那是在汉口扶轮小学读一年级时,老师带他们去郊游,参观一个资本家的园艺场。“那个园艺场办得很好,花好多,各式各样的,非常美,在地下像毯子一样。那个红红的桃子结得满满的,葡萄一串一串水灵灵的……当时美国的黑白电影《摩登时代》也起到推波助澜的作用,是卓别林演的。其中有个镜头,窗子外边就是水果什么的,伸手摘来就吃;要喝牛奶,奶牛走过来,接一杯就喝,十分美好。两者的印象叠加起来,心中就特别向往那种田园之美、农艺之乐。”(摘自《袁隆平口述自传》———本文作者注,下同)

但考大学前,父亲觉得学理工、学医对前途应该会很好,母亲也不赞成他学农,说学农很辛苦……等等。袁隆平却说“我已经填报过了”,还“批评”母亲说:“你是城里人,不太懂农家乐,有美好的地方你没看到。我以后办了园艺场,种果树、种花卉,那也有田园乐!”袁隆平还跟母亲争辩农业的重要性,说“吃饭是第一件大事,没有农民种田,就不能生存。”

父母最终尊重了袁隆平的选择,他如愿以偿地进了私立相辉学院的农艺系。1949年11月底,重庆解放。1950年,经过院系调整,私立相辉学院与四川大学的相关系科、四川省立教育学院的农科三系合并组建为西南农学院,袁隆平所在的农艺系就改称农学系。西南大学校史馆至今保存着袁隆平的转学证明、学生证和学籍卡、成绩卡。他在西南农学院继续学习了三年,直至大学毕业,此后再没上过其他大学,所以,是西南大学的“纯校友”。

“自由散漫”的大学时光

袁隆平学的遗传育种专业。他对这个专业很感兴趣,利用大量课余时间去阅读国内外多种中外文农业科技杂志,开阔视野。在当时任课的教师中,教《遗传学》的是华西协合大学过来的管相桓教授,也是当时的水稻专家。袁隆平觉得这个名字挺有意思,含着管仲辅佐齐桓公的历史故事。后来,袁隆平开始自学孟德尔、摩尔根遗传学时,不懂的地方就去请教管老师,每次管老师都认真讲解,对他帮助很大。多年后,袁隆平接受采访时说,自己研究杂交水稻的思想萌芽,就来自管相桓教授。因为管老师讲过“水稻的前途在于杂交。”所以,有人开玩笑说,管相桓教授应该是“杂交水稻之爷”。

袁隆平生性活泼,甚至有些自由、散漫,无拘无束。“大学同学都了解我是这种凭兴趣和爱好的性情,到毕业时,他们说要给我一个鉴定:爱好———自由;特长———散漫,合起来就是自由散漫。我不爱拘礼节,不喜欢古板,不愿意一本正经,不想受到拘束。我早晨爱睡懒觉,响起床铃了也不起,打紧急集合铃才起,一边扎腰带,一边往操场跑。铺盖也不叠,卫生检查时,临时抱佛脚。我思想比较开放,喜欢过自由自在的生活。”(引自《袁隆平口述自传》)

袁隆平不是书呆子气十足的人,什么都想学点,什么都会一点儿。同学梁元冈会拉小提琴,袁隆平就跟他学着拉。“我喜欢古典的小提琴曲,它能把你带到一个很舒服、很美好的境界。”(引自《袁隆平口述自传》)当时,由于袁隆平唱歌声音较低而且共鸣很好,同学们还给他取了个外号叫“大Bass”。他喜欢比较经典的音乐,如苏联歌曲《喀秋莎》、《红莓花儿开》等,也会唱英文歌,如OldBlackJoe。课余时间,他常和梁元冈等人聚集宿舍唱歌玩。

差点进了游泳国家队或当空军战士

袁隆平一直喜欢运动锻炼,尤其擅长游泳。读高中时就拿过武汉市第一名、湖北省第二名。在重庆读书时,因学校就在嘉陵江边,袁隆平经常溜到江边去游泳。有时为了去对岸的北碚街上看电影,他就将衣服顶在头顶上,游过去再穿,这样可以省下过渡的几分钱。

因为游泳好,袁隆平还“险些”被选进国家队。

1952年,贺龙元帅主持西南地区运动会。袁隆平参加游泳比赛,先是拿了川东区第一名,再代表川东到成都比赛。他后来回忆说:“成都小吃又多又好吃,我吃多了,把肚子吃坏了,影响了比赛发挥,只得了第四名,而前三名都进了国家队,我就被淘汰掉了。”

由于良好的身体条件,袁隆平还差点成了一名空军战士。

1950年,朝鲜战争爆发。和所有热血青年一样,袁隆平也曾想报名参军保家卫国。1952年,空军部队来到西南农学院,从800多名学生中选拔飞行员。空军考核很严,36个项目,1个项目不合格就会被刷掉。经过严格体检,8个学生合格,其中就有袁隆平。袁隆平参加了空军预备班,还参加了当年庆祝八一建军节的晚会,第二天就准备到空军学校正式受训。结果,当天晚上,学校接到上级通知:大学生一律退回。原因是朝鲜战争已经有些缓和,国家要实施第一个五年计划,大学生是宝贵的建设人才,鉴于形势变化,所有大学生都退回了。

如果袁隆平真参加了空军,或许中国多了一位优秀的空军战士甚至空军将领,也就自然少了一位改变世界的杰出农业科学家。

五彩田园留下的青春印记

更鲜为人知的是,袁隆平第一次工作并非湖南的江安农校,而是当时的四川大足县即现在的重庆大足区。这里,留下了他躬耕实践的最早印记。

虽然1953年8月才正式毕业,但袁隆平在1952年就已经参加了工作。当时,大足县万古镇正在进行“土改”,村民们十分急切,盼着早一天分到土地,可村里识字的人都没几个,工作很难开展。这时候,“上面”派来一个“工作组”,专门指导“土改”,其中就有袁隆平———农民口中的“袁大学生”。

万古镇年近9旬的老人卢中明曾在土改时与袁隆平共事。他回忆说,当时的生活和办公条件艰苦,袁隆平白天在原万古镇新石乡17村的莲花庵办公,晚上就住在村民家中。那年冬天,大足下了一场大雪,下了一整晚,因天气原因没法干活,有两名队员担心完不成任务。袁隆平知道后叫上两名队员,二话不说冒着大雪到了田间地头,直到把统计表做好,第二天,就把统计表交到指挥员手中,让村民及时分到了土地。

这难忘的情缘,在60年后得到延续。

拾万镇和万古镇相邻,莲花村不远就是长虹村。这里地势平坦,土壤肥沃,还有一条小溪横穿村落,水源充足,是种水稻的好地方。基于袁隆平曾在大足从事“土改”这一历史情缘,镇政府班子有一个大胆的想法:能否请袁隆平院士在拾万设立了一个院士专家工作站呢?

2017年秋,镇领导前往湖南长沙拜访了袁隆平。结果令人欣喜,虽然时隔60多年,袁隆平依然对大足记忆犹新,并流露出对这片土地的热爱之情,不仅爽快答应设立专家工作站,还愿意担任大足区现代农业发展总顾问,并亲笔为拾万稻米品牌“拾万香”题赠“拾万香香万里”。

2018年9月16日,“重庆首届五彩水稻节”开幕式暨袁隆平重庆院士专家工作站授牌仪式在拾万镇长虹村举行。虽然没能亲临仪式,袁隆平还是发来了亲笔贺词。贺词里写到:“我曾在重庆求学11年,大足是我工作的第一站,这是我追求梦想与事业起航的地方,我对这片土地充满了感情……”。

2021年8月,袁隆平去世不到3月,大足拾万镇的1500亩巨型稻试种成功,稻株最高2.2米。“禾下乘凉不再是梦!”欣喜的人们情不自禁地将这消息告诉已经走远的袁隆平。

袁隆平的母校情谊很深

西南大学合并组建3年后的2008年秋天,袁隆平回到母校。当天到校时已是黄昏,天空下着细雨。上千师生自发冒雨前往大校门迎接,一群大学生还跟着轿车一路追到了桂园宾馆。记者们感叹:谁说90后只知道追影星、歌星,他们其实最崇拜的还是袁隆平这样的科学巨子、人民科学家!

2015年8月,袁隆平与师生们在重庆南川超级杂交稻实验基地

7年后的2015年8月,袁隆平冒着酷暑回到重庆,到南川超级杂交稻试验基地考察时,和暑期实践的学校师生一起走进田间地头,分享“喜看稻菽千重浪”的快乐,随后回到母校与校领导和师生们座谈。

2016年4月18日,西南大学迎来组建10周年暨办学110周年校庆,“学长”袁隆平返回母校,再次成为学生一路追随的“明星”。

斯人已逝,但多次回母校的情景还历历在目。袁隆平说过“人就像一粒种子,要做一粒好种子。”

他就是一粒饱满的种子,永远活在人们的心田;他更是一位播种者,把精神的种子深深地种进了他钟爱一生的大地。