张丽艳:南航培养、造就了我,是我终身的底色和依托

在振动工程研究所毕设期间

博士论文答辩时与周儒荣老师合影

在国外作报告

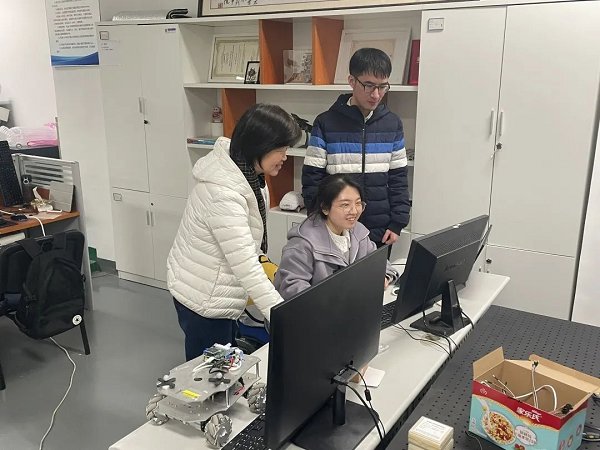

指导学生

与本科同班同学 “鲲龙AG600”总设计师黄领才、航空学院党委书记袁智强、大学时的辅导员夏品奇合影

编者按:70年披荆斩棘,70年砥砺奋进,从明故宫校区的梧桐,到翠屏山下砚湖的丹桂,再到天目湖畔的红枫,时光轻轻掠过,变化的是风景、是一代代南航人的青春,不变的是与南航有关的记忆、是发生在南航的故事。在南航70周年校庆即将到来之际,南航报开设“我和我的南航”栏目,走近陪伴见证南航建设、成长、加速发展的南航人,跟随他们的讲述,循着他们的记忆,回望“我和我的南航”共成长的过往岁月。

作为老师,她常伴学生左右,学生们都说“她像春风一样温暖”;作为同事,她经常主动担当,同事们都说“她是工作中靠谱给力的战友”;作为妻子和母亲,她工作家庭兼顾,家人们都说“有她在就安心”。从1984年进入我校直升机设计专业就读开始,机电学院教授张丽艳与南航结缘已经有34个年头。

让我们走近南航首位 “全国三八红旗手”张丽艳老师。南航30余载的变化,在她的讲述中静静流淌。“一路求学,记忆中满是南航印记”

1988年,张丽艳毕业于南京航空学院飞机系。“我们那时候没有现在这么发达的网络,接触外界信息没有现在这么便捷,但那个时候仍有很多有趣的事情。”回想起自己本科期间的生活,她仍记得初入南航时的懵懂,以及辅导员夏品奇老师在学校花园为自己拍下的第一张照片;仍记得系里组织全年级同学第一次爬紫金山时大家的雀跃和兴奋;仍记得和同学一起骑行去镇江时随风飞扬的快乐和旅途中的插曲;仍记得清朗的秋风里,在中山陵流徽榭举行第一次班会;同样不能忘怀的还有每年元旦学校组织的迎春诗会,就像校园里那幽幽的桂花香,弥漫在上世纪 80年代如诗如歌的岁月……满含深情地回忆起这些往事时,张丽艳的脸上充满笑意和神往。

“在南航,我很幸运地遇到了那么多至今难以忘怀的良师。”回忆起本科的学习生活,她谈到自己在顾仲权教授指导下做毕业设计,每次遇到问题无法推进时,顾老师不会直接告诉她怎么做,而是不断地启发、引导她独立思考,自己找出答案。“顾老师的耐心启发引导,于我而言是一笔宝贵的财富,时常提醒我对于初涉科研的学生,该有怎样的理解和扶持。”

“上学时,我印象非常深刻的还有那时老师们对学生的尊重。”张丽艳回忆到,毕业论文答辩时,原本规定10分钟的答辩陈述,却因为她缺乏时间掌控的经验,足足汇报了40多分钟,可当时参加答辩的老师们都耐心地听着,后来一位老师轻轻走到台上,悄悄提醒她控制一下时间。“那时候,老师们的‘不打断’,让我感受到了充分的尊重;老师悄悄的提醒,让我的心里倍加温暖。”

在南航读博期间,张丽艳的博士生导师是机电学院的周儒荣教授。周老师对工作严谨认真、一丝不苟的态度,对学生和晚辈的满腔热情、竭力提携,让张丽艳感念至今。“周老师一心扑在工作上,在团队建设、学生培养方面,他永远是我学习的榜样。”张丽艳至今记得,她初入实验室工作时,周儒荣老师向她展示一张张团队所承担项目的照片,以及书写工工整整的课程教案时的情景。“除了上课,周老师基本一天到晚都在实验室工作。”张丽艳回忆起团队在做国产CAD软件研发以及科研项目攻关时,周老师常常会和年轻老师及学生们一起加班加点,他的工作热情鼓舞和带动了整个团队。

良师的指引和栽培,让张丽艳受益良多。进入南航工作后,她也将老师们的言传身教带到自己的科研和教学工作中。学生们遇到问题,她总是耐心地指导,她的学生们都说:“每次科研中遇到难题,感到迷茫困惑时,张老师及时有效的启发,就像一缕阳光驱散了我们心头的迷雾。”

在与一位位优秀的老师、前辈的相处中,张丽艳深刻感受到了南航精神的传承,也在不断努力将这种精神传递下去,“现在南航的发展更快更好了,但无论以前还是现在,南航呈现出来的气质却不曾变过,对学校、教学、科研和学生的倾心热爱,就像接力棒一样,一代代传承了下来。”“科研中纵有N次失败,一定还有第

N+1个办法”

张丽艳与南航有着难解的缘分。在南航完成直升机设计专业本科学业后,她前往西安交通大学力学系攻读硕士学位,毕业后在沈阳一家大型国企工作了两年,后调回南航机电学院工作至今,并于 2001年在职取得航空宇航制造工程专业博士学位。

求学期间和后来的工作中,张丽艳一直都在“跨专业”。从最开始的直升机设计,到力学、计算机辅助设计,再到现在的主攻方向———机器视觉检测,她凭着“逢山开路、遇水搭桥”的精神和扎扎实实的努力,实现了一次次的跨越。“虽然每个阶段都有所不同,但对我而言,每一段经历都没有浪费,所有的过往都在成就未来的自己,多元的学习经历为我现阶段的研究提供了丰沛的知识养分。”

接受采访时,张丽艳的脸上始终带着笑意,问及她在工作中遇到的困难时,张丽艳表示,自己曾经也有一段时间陷入繁重的工作和压力中,感到很迷茫。“那时候不仅要找研究方向,课题和项目的紧迫性也常悬在心上,还怕自己耽误学生的培养和发展。”但她始终认为,这就是一个不断突破自我的过程,“现在想想都记不清当时具体的难题了,艰难的时刻再努力一把就过去了。”

2003年,张丽艳破格晋升为教授,并先后10次与团队一起获得国家和省部级科技进步奖,这背后是她艰辛的努力和付出。她的科研过程,并非一帆风顺,也面临过诸多挫折与困难。但她认为,做科研就是会“百转千回”,“可能你会有N次尝试失败,但一定还会想出第N+1个办法。每当经历一次次失败,一次次查找、一遍遍改进,不断发现问题,最终解决问题,或者多日百思不解,某一刻又豁然开朗,都会给我带来灵魂深处的喜悦,这就是科研工作的魅力所在。”

在进行科研工作时,她认为最好的状态就是抛开杂念,去感受纯粹的科研之乐,“尤其是有学生能够跟你一起激发新的思路和想法,你会觉得这是最单纯最美好的事情。”

当问到如何平衡好工作与生活之间的关系,张丽艳笑着说道:“我比较幸运,家人对我非常支持。”“与青年学生在一起,实为人生乐事”

说到自己的学生,张丽艳总会感觉很幸福。“工作给我带来的有辛苦,更有快乐,我喜欢和学生在一起,不断发掘科研上新的可能性。”她的学生在回忆起张丽艳老师时,也有说不完的话与故事。

“严于律己,宽以待人,亲力亲为,不拘小节”是张丽艳留给学生的印象。当学生写论文“卡壳”,或者做科研吃力时,张丽艳会亲自一对一跟学生谈话,像对待自己的孩子一样对待每一个学生。“在遇到困难的时候,她是我最强大的依靠。”张丽艳的学生如是说。

对于在主机厂现场调试的团队老师和学生们来说,车间的生产节拍很紧凑,他们的工作需要穿插进行,就像在前方“打仗”,一刻都不容耽误。而他们能准确无误地完成任务,离不开张丽艳在“后方”的及时决策和“补给”。“因为张老师除了和我们设想各种预案,还对整个项目了然于心,所以我们在现场能够很快做好全部工作,遇到困难也会迎刃而解。”

在生活中,张丽艳总是 “春风化雨”般默默地关心着每一位学生。三年前,一位学生的母亲病重,张丽艳主动去医院看望,并始终在身后支持着学生,“作为我的长辈,她这么关心我的生活,关心我妈妈,这件事情让我感触很深。”

张丽艳指导过的一位学生,刚从大学生活切换到研究生生活,一时不太适应,同时也遇到了其他方面的困难。张丽艳特地安排研三的师兄多指导、多帮助这位学生,自己也投入更多精力在这位学生身上。慢慢地,从研二开始,这位学生的状况明显好转,科研工作做得非常出色,得到了多方认可。张丽艳的学生用“润物细无声”来形容与她相处时的感受:“张老师对学生的管理都是差异化的,但又能恰到好处地关心每一位学生,把互相帮助的精神植入到我们心里。”

张丽艳特别强调,科研工作需要求真务实,这也是学生们提及最多的。她告诉学生,航空宇航制造这门学科很注重工程实践性,技术一定要用到实际的生产实践当中,才能够发挥作用。“不仅要把文章写好,更要从实践中提炼出好的问题,把心沉下来,把工作做扎实,努力让自己的成果真正发挥作用,这既是我们做科研的出发点,也是目的地。”