观点·以史鉴今

生是为中国死是为中国

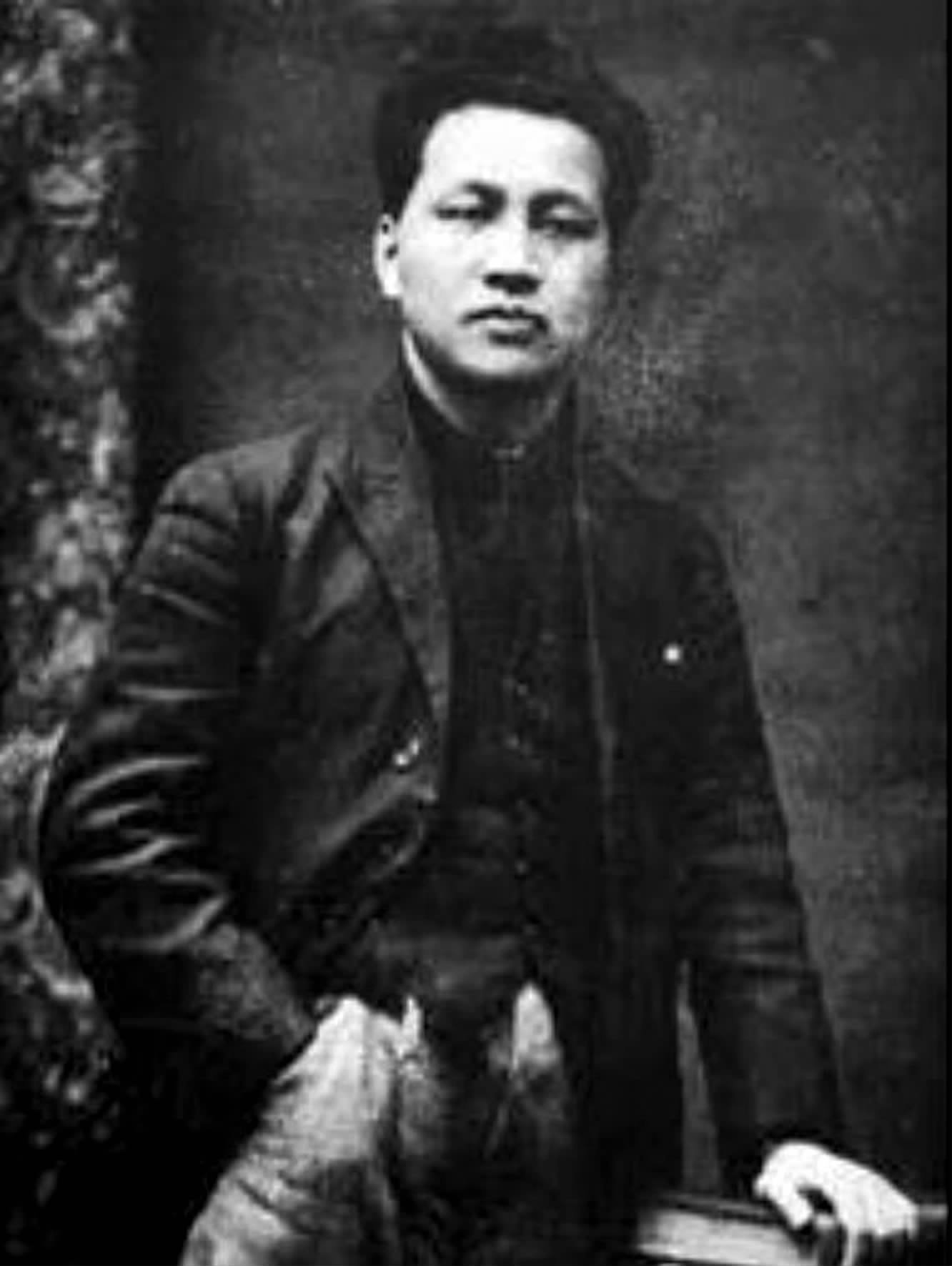

图片来源于共产党员网

“带镣长街行,蹒跚复蹒跚,市人争瞩目,我心无愧怍。带镣长街行,镣声何铿锵,市人皆惊讶,我心自安详。带镣长街行,志气愈轩昂,拚作阶下囚,工农齐解放。”这首《带镣行》,是刘伯坚英勇就义前写下的。

刘伯坚,1895年1月出生于四川省平昌县,1920年赴欧洲勤工俭学,期间和周恩来、赵世炎、陈延年等人发起组织了旅欧中国少年共产党,1922年转为中国共产党党员。1934年10月,中央红军主力出发长征,刘伯坚奉命留在中央苏区护送中央红军主力渡河。次年3月,刘伯坚率部队转移突围时,在激烈的战斗中身中数弹,不幸被捕。

在被囚的17天中,刘伯坚面对严刑拷打和威逼利诱,始终坚贞不屈、视死如归,即使敌团长李振久劝刘伯坚只要暂时办理脱离共产党的手续,便可得到“自由”和“重用”,但刘伯坚始终誓死不从。

敌人见多次诱降无效,便用十多斤重的铁镣押着刘伯坚游大街,妄图从精神上瓦解他的意志。刘伯坚昂首挺胸,向围观的群众频频点头致意,并在当晚写下了充满浩然正气的《带镣行》。1935年3月21日,刘伯坚在江西省大余县金莲山上被敌人杀害,壮烈牺牲,时年40岁。敌军团长也忍不住感慨地对人说:“刘伯坚这个人,真不愧是特殊材料制成的共产党员!”。

在生命的最后日子里,刘伯坚写下了四封家书,其中三封写给兄嫂,一封是写给妻子的绝命书。他在给兄嫂的信中写下“弟被俘时就决定一死以殉主义并为中国民族解放流血”“生是为中国,死是为中国,一切听之而已”等大义凛然的话语。临刑前一刻,他给妻子王叔振写下了最后一封信,并在信中嘱咐妻子:“最重要的,诸儿要继续我的志向,为中国民族的解放努力流血,继续我未完成的光荣事业。”

这四封家书饱含了刘伯坚对革命事业、对国家命运和对家人的不舍之情,彰显了一名共产党员舍小家为大家、舍小义取大义的情怀,充分展现了一位革命战士不怕牺牲、一心报国的坚定信念。1938年毛泽东在为刘伯坚碑文题词时,称“刘伯坚是中国共产党的早期优秀党员,中国工农红军早期优秀将领,无产阶级革命家,我党我军政治工作第一人。”

刘伯坚的故事,是长征路上无私无畏的红军的缩影,这种伟大的长征精神的力量,在薪火相传中生生不息。而作为新时代的青年大学生,必须要赓续红色基因,传承刘伯坚“生是为中国,死是为中国”的革命精神和爱国主义精神,自觉肩负起实现第二个百年奋斗目标的历史使命,将个人梦想与国家梦想相结合,为中华民族伟大复兴中国梦的实现注入青春力量。