翰墨丹青 礼赞百年

——名画中的党史

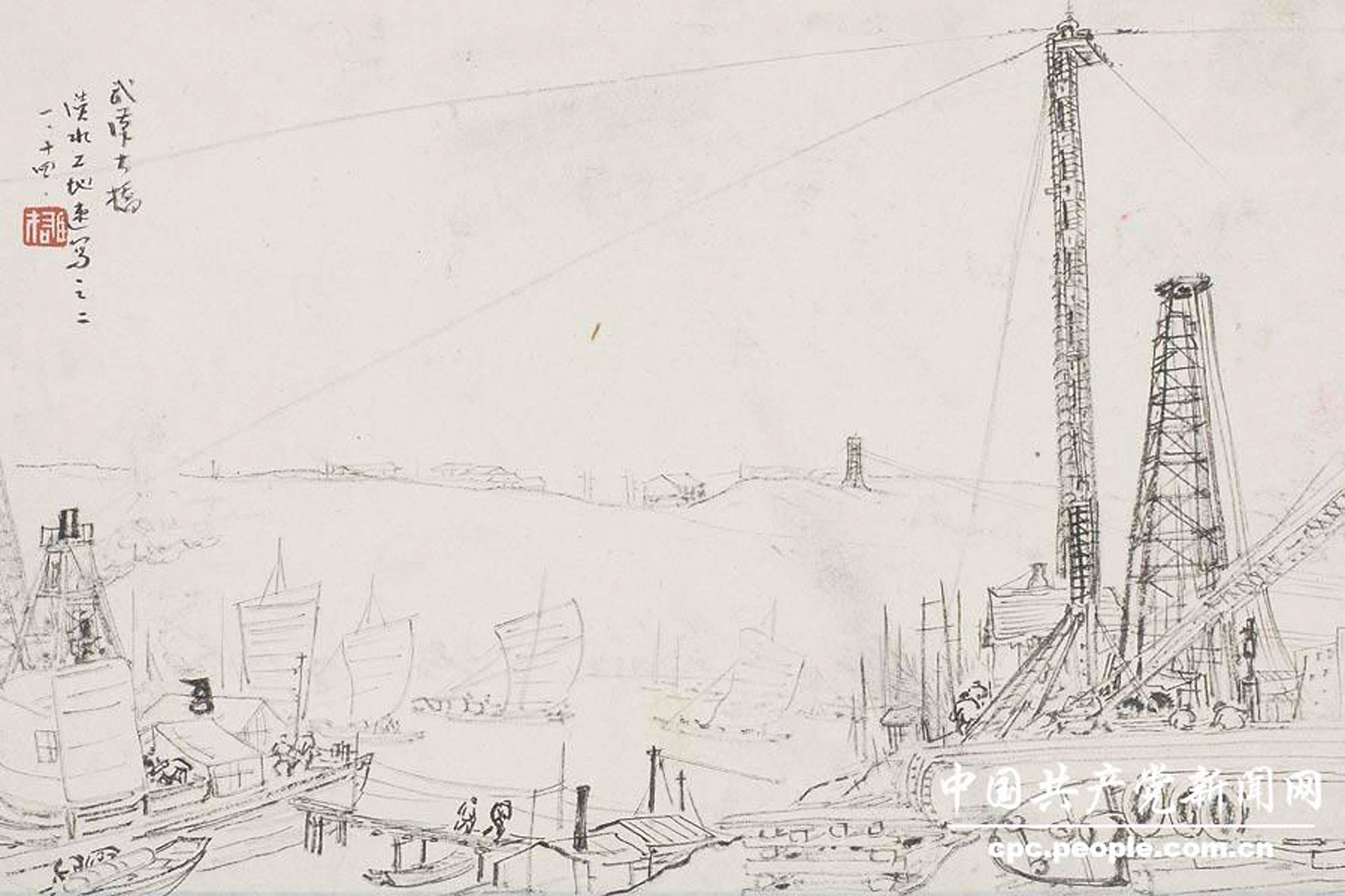

黎雄才:《武汉长江大桥速写》

美术点评:黎雄才的《武汉长江大桥速写》,用简洁的线条描绘了正在施工建设的武汉长江大桥热火朝天的建设场面,作品清新而不失气势。画面近处高塔耸立,起重机、吊车川流不息,人们热火朝天地忙碌着;画面中部大江浩渺,波涛起伏,几艘航船驶了过来,上面满载施工材料,画面深处更多的高塔和航船若隐若现,暗示更多的人力、物力投入到这场伟大的工程。作品中纵向的高塔与水平线形成“十”字形构图,结构稳定,造型多用线条,高度简练准确,体现出艺术家驾驭画面的能力。

党史解读:1956年6月,毛泽东首次在武汉畅游长江后作词《水调歌头·游泳》:“风樯动,龟蛇静,起宏图”,描述的正是当时在建的武汉长江大桥。

新中国成立之后,百业待举。长久以来,长江阻隔了纵贯南北的铁路、公路运输。当时铁路经平汉线到达汉口之后,需用轮渡将火车渡过长江,到武昌再经粤汉线到达广州。作为“一五”计划的重点建设项目,万里长江第一桥———武汉长江大桥于1955年9月动工兴建,1957年10月建成通车。大桥横跨于武昌蛇山和汉阳龟山之间,全桥总长1670米。大桥的建成,不但使武汉三镇连为一体,更使得京广铁路连接贯通,“一桥飞架南北,天堑变通途”。

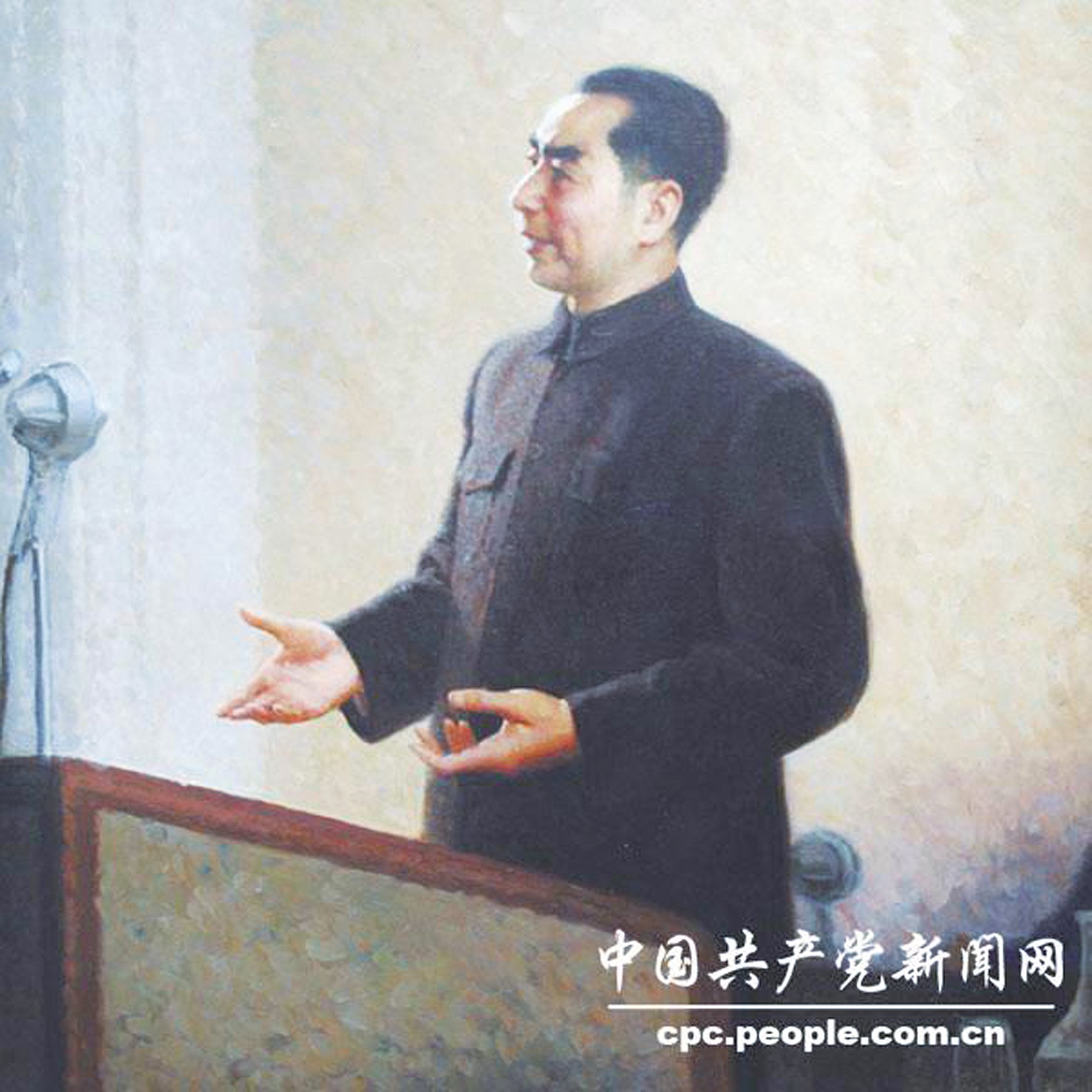

靳尚谊:《周恩来在万隆会议上》

美术点评:周恩来总理双手摊开,站在万隆会议的演讲台上慷慨陈词,他身着深色中山装,大方、朴素,表情和蔼而自信,这就是靳尚谊的油画《周恩来在万隆会议上》,成功地塑造出一位睿智的大国领导人的形象。作品接近真实地还原了当时的场景、动作、表情、光线,成功地运用肖像画的技法处理历史题材。

党史解读:1955年4月,亚非29个国家政府首脑在印度尼西亚万隆举行会议,讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等问题。周恩来率中国代表团出席会议。当时与会各国的社会制度、意识形态和宗教信仰不同,在一些重大国际问题上主张也不同。这意味着会上的分歧和斗争难以避免,中国在会议上的一举一动将十分敏感。

在公开大会上,有的国家的代表攻击共产主义,有的则表示了对中国的疑虑,会场气氛越来 越紧张。 在会议可能走上歧路的关键 时刻,19 日下午,周恩来登台讲话。 他开门见山地指出:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。 我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的。 但是,在这 个 会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度。 他强调 “求 同”而不是“立异”,说明不同思想意识 和社会制度的存在,“并不妨碍我们求 同和团结”,中国准备在坚守五项原则 的基础上与亚非各国建立正常关系。 周恩来宽容大度地体现了和解精神, 获得绝大多数国家代表的赞同。 参加亚非会议, 是新中国走上国 际政治舞台进程中的一个里程碑。 以周恩来为首的中国代 表团卓有成效的外交活动,扩大了我国在国际上的联系,显 示出我国在国际事务中的重要作用。

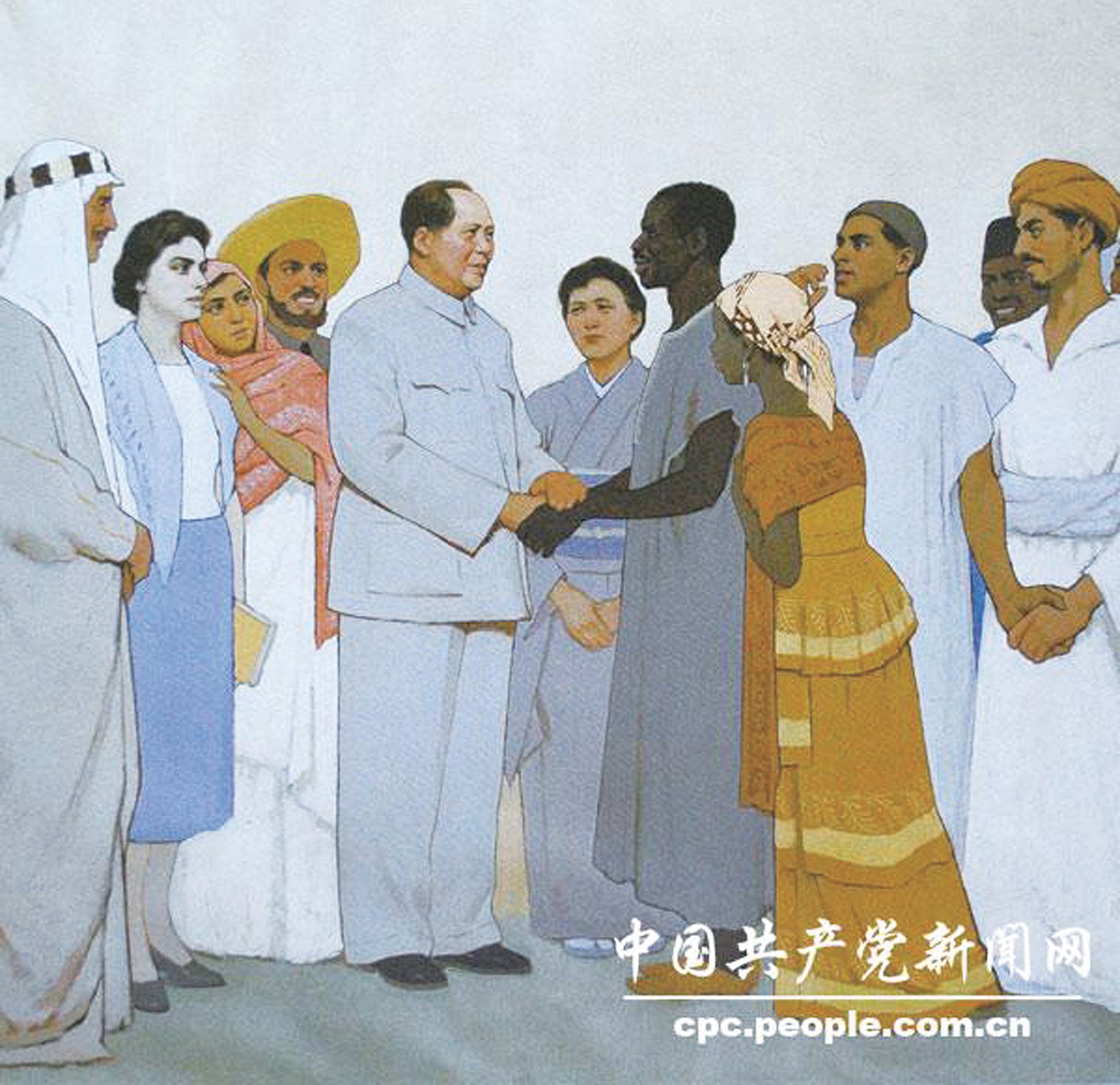

靳尚谊:《我们的朋友遍天下》

美术点评:《我们的朋友遍天下》描绘了毛泽东会见国外友人的情景。画面中的毛泽东在中央,与远道而来的非洲兄弟双手紧握,旁边的亚、非、拉等洲的朋友围绕在他的周围,满怀敬仰之情。毛泽东身穿中山装,沉着而大方,体现了国家的自信与好客。他双手紧握黑人弟兄的手,眼神慈爱,给人如沐春风的感觉。各国的朋友身着其国家礼服,庄重而不失亲切。作品造型简洁,单线平涂,体现了当时油画民族化的风格尝试。作品反映了建国初期我国与第三世界兄弟国家建立的友情。

党史解读:从20世纪50年代中期到60年代中期,亚非拉国家的民族解放运动处于高涨,资本主义世界内部矛盾也在发展。在与美苏两个大国对抗的过程中,争取“中间地带”成为中国外交工作的一项战略任务。60年代前期,毛泽东提出:中间地带有两部分,一部分是亚非拉广大经济落后的国家,一部分是以欧洲为代表的帝国主义国家和发达资本主义国家,这两部分都反对美国的控制。中国领导人认为,第一个中间地带和民族民主运动是直接同盟军,应该给以最大的支持,并且联合它们。

这一时期,积极支持亚非拉国家的民族独立运动是中国政府对外政策的主要内容之一。中国对阿尔及利亚人民反法斗争的支持,对古巴、巴拿马等国人民反美斗争的支持,是当时国际上有影响的大事。中国还在经济上、建设上大力援助亚非拉国家。中国在国际上得到的支持也主要来自亚非拉国家。

关山月:《新开发的公路》

美术点评:《新开发的公路》为关山月1954年到南湾水库深入生活后而作,不难看出画家在岭南派山水画的基础上强化生宣纸上笔墨的表现。画面采用奇谲的构图,山势从上往下俯冲,象征着我国人民在党的领导下,克服种种自然环境,在险要的环境中建设出平坦的公路的美好愿景。这件作品是20世纪50年代初期表现社会主义建设图景的新山水画代表作,表现了关山月的山水画既有岭南画派写实精致,又兼有北方山河雄浑的特色。

党史解读:画作者体验生活的信阳南湾水库位于淮河最大的支流———浉河上,是建国后首批兴建的大型治淮骨干工程。水库工程开工于1952年,1955年11月建成并投入使用。

1950年夏季,淮河洪水造成的灾害,紧紧牵动了党中央和全国人民的心。毛泽东连续四次对淮河治理作出重要批示。1951年5月,毛泽东发出“一定要把淮河修好”的伟大号召。由此,掀起了新中国第一次大规模治理淮河的建设高潮。淮河两岸人民开始了大规模治水壮举,在当时国民经济非常困难的情况下,建设了一大批水利工程:修建了淮北大堤及下游的三河闸,在大别山区建起了以佛子岭水库为代表的水库群,在河南境内完成了石漫滩、薄山、南湾等山区水库建设,在江苏、山东开展了导沭整沂、导沂整沭等工程。大规模综合治理,初步改变了淮河“大雨大灾、小雨小灾、无雨旱灾”的面貌。从此,淮河见证的不再是生灵涂炭和流离失所,她承载的是流域人民的安居乐业与经济社会的繁荣发展。

刘海粟:《庆祝社会主义改造胜利》

美术点评:《庆祝社会主义改造胜利》展现了上海南京路上工人游行的热烈盛大场面,画中无论是红色条幅还是游行前进的人群,均用跳跃、活泼的色点画出,显出一种热情、喜庆的节日气氛。画面以红黄色为主色调,远处白云和天空采用印象派手法表现,传达出画家心中如火的激情。画家熟练运用欧洲现代绘画的技法和理念,以明亮的色彩对比、轻松欢快的笔触描绘了新中国现代化建设中的城市新貌,以及欢庆活动中工人内心的喜悦之情。

党史解读:1956年这一年,以基本完成对生产资料私有制的社会主义改造,开始探索中国自己的建设社会主义道路而载入史册。社会主义工业化取得了巨大进展,社会主义基本制度在中国已经建立起来,但是中国的生产力发展水平还很落后。政治、经济和文化应该怎样建设和发展?这是党所面临的全新课题。以毛泽东的《论十大关系》和党的八大为标志,这个探索有了一个良好的开端。在中国这样一个贫穷落后、人口众多的东方大国怎样建设社会主义,是个困难而复杂的问题,从书本上找不到现成答案,照搬苏联模式又不符合中国国情,只能从实践中逐步认识,逐步解决。1956年4月25日,毛泽东在中央政治局扩大会议上作《论十大关系》的报告。报告展现出党为寻找适合中国情况的建设社会主义的道路而多方面探索的生动景象,中国社会主义建设道路的基本思路逐步清晰起来。毛泽东后来多次说:前几年经济建设主要学外国经验,论十大关系开始提出自己的建设路线,有我们自己的一套内容。

1956年中国共产党第八次全国代表大会召开。八大制定的路线是正确的,提出的许多新方针和设想是富于创造精神的。八大确定的以经济建设为中心的政治路线,对于社会主义事业的发展和党的建设具有长远的重要的意义。八大以后,党领导全国各族人民开始转入全面的大规模的社会主义建设。

梁岩:《申请入党》

美术点评:1973年,画家梁岩跟随石家庄市群众艺术馆组织的创作小组到海河工地深入生活,工地上铁姑娘战斗队的事迹激发了画家的创作欲望,一气呵成创作了《申请入党》这一经典画作。在此画面中,梁岩把形象整体的严谨、灵性、情感等等都表现得十分恰当。画家重点捕捉描绘画中人物的眼神,通过对画中人物坚定而犀利的目光的刻画,透视出一种对党的渴望与信仰。画家对人物形象的处理具有一定的时代特色,服装、工具等都是当时劳动人民生活的真实写照。此外,作品还保留有中国人物画的风骨与韵味。

党史解读:这幅画创作于1973年,是在纪念毛泽东题词根治海河十周年的背景下产生的。

海河是华北地区主要大河之一,由北运河、永定河、大清河、子牙河、南运河五河汇流至天津后入渤海。海河水系支流众多,汛期同时涨水,入海口宣泄不畅,常常形成洪灾。从1368年到1948年的580年间,海河流域发生过387次严重水灾,天津被淹泡过70多次。从1958年开始对海河水系进行了全面整治。1963年海河大水后,毛泽东给海河工程题词:“一定要根治海河”。一声令下,一场治水的人民战争打响了。几十万治河大军疏浚和开挖了黑龙港河、子牙新河、滏阳新河、大清河等19条大型排洪排涝骨干工程和35条较大支流、183条支流,修筑总长1400公里的14道大型堤坝,基本上解除了海河南系洪水对天津市,京广、津浦铁路的威胁。几十年过去了,海河流域基本没有发生过重大洪涝灾害。

在治河大军中涌现出了许多巾帼英雄。1970年保定市就成立了一个铁姑娘民兵连,由郊区公社的90多名女青年组成,最大的二十五六岁,小的十七八岁。铁姑娘们参加了清理白洋淀的工程,白洋淀“虫多、蛇多、地潮、蚊子咬,大苇茬子乱扎脚”,可是她们一天都不歇工。六年间,这群姑娘打成机井18眼,其中百米以上的15眼,扩大水浇地面积2500亩。