拆开生活的盲盒,窥见物理真理之貌

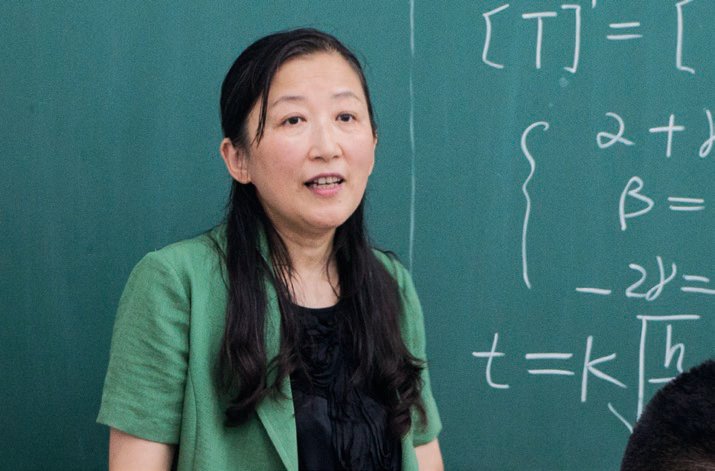

——行远书院通识课日常物理马君教授课堂特写

5 月 6 日下午 3 点 30 分,树下空间 8101 又如往常每个周四那样热闹了起来。马君教授早早来到教室,为行远书院通识课日常物理第十讲“振动与波”做准备。她调试了教学设备,准备了各式各样十分专业的实验仪器,讲桌左侧的袋子里更是“藏”好了上课所需的“秘密法宝”。

日常物理课教学团队由马君、马丽珍、师玉荣三位老师组成,课程开设不仅是为了教授学生日常生活现象中的科学原理,更为了训练学生团队合作、独立思考、大胆质疑的精神和能力,为学校“高素质创新人才培养”打下坚实的基础。2020 年,日常物理课入选国家首批一流课程。

上课铃响过,书院惯例的一节讨论课开始。同学们分为八个小组,每组都会由一名经过遴选和培训的同级同学作为小助教,带领各自的组员讨论上周课程后大家反思的问题。一场讨论课下来,同学们不仅能对课程内容有更深的理解,也锻炼了认真倾听、逻辑思考、完整表述的能力。在行远书院的讨论课上,没有绝对的对与错,只有观点的交锋和碰撞。

此时,材料科学与工程学院 2020 级的李翔宇小助教正在带领组员们讨论“大气环流与热引擎”。“简单地说,在一个水平面上,气体遇冷下沉,遇热上升,在空中存在气体对流现象,这就形成了大气环流。”“热引擎是将化学能转化为热能,再将热能转化为动能,本质上与大气环流是一样的吧?”组员们很快进入状态,争先恐后地阐述自己的观点。“汽车的热引擎通过四个冲程,将热转化为功,大气环流可以与它类比吗?”“仔细看大气环流的每一个过程,你会发现……”同学们你一言我一语,小组的讨论氛围热闹了起来,物理的词汇和语句飘荡在桌椅之间,大家从大气环流讨论到热引擎的工作原理、空调的工作原理,进而探讨到致冷机、热机的本质和对热力学定律的理解,教室里充满了学习研讨的既轻松又认真的空气。

第二节课铃声响过,老师要讲授“振动与波”。

“振动实际上是自然界普遍存在的运动现象,那么振动和波之间有什么关系?同学们在生活中见到过哪些振动或者波动呢?”

课堂一开始,马君就抛出了这些问题。对“振动与波”,她通过时钟和乐器两个生活中的实例将课程内容分为两个部分来讲授。讲之前,她从讲台左侧的袋子里拿出两个形状略有区别的高脚酒杯——“会唱歌的杯子”。手微微一动,两只杯子就轻轻碰撞在一起,发出一声清脆的鸣响。

“怎么让它唱歌呢?你们有办法吗?”待同学们思考片刻,马君用手指沾了一点水,沿杯口沿轻轻地持续摩擦,全班同学都凝神谛听着阵阵神奇的“歌声”,助教老师帮助记录下两只杯子“唱歌”的频率。

实验完毕后,马君总结道:“让杯子唱歌,就是让它振动起来,同学们看到了测量的结果,每个杯子都有自己特定的振动频率。”

接着,课堂进入第一个部分——时钟。作为这一部分的引述,马君提出四个问题:为什么现代时钟都不用沙漏?所有的往复运动都精确吗?怎样利用谐振子来实现时钟的计时功能?为什么有的钟表更为准确?

同学进入思考后,马君拿起一个悬挂着小球的实验仪器:简谐振子,一边拎起小球使其摆动,一边说:“钟摆和简谐振子运动的共同点就是都有一个平衡位置,且在平衡位置附近不断做往复运动。我给大家演示的就是自然界中机械运动最简单的一种:简谐振动。”

由这个简单的演示作为台阶,老师一步步引领同学们进入了物理的世界。

马君引导同学用前序课程中学到的“量纲分析法”巧妙推导出单摆的周期仅与绳长和重力加速度有关,而与摆锤质量无关的结论。同学们惊奇地发现原来家中墙上的挂钟与学校图书馆地上的落地钟的摆锤不一样长,他们摆动的周期不同。

要掌握物理原理和物理规律,才能解释生活中的物理现象。“日常物理用贴近生活的生动语言向我们传递了原本可能比较枯燥晦涩的知识,它带着我们把生活中那些习以为常的小细节剖开,告诉我们 :‘想不到吧,它的原理是这样的 !’每一次课程都像是盲盒一样,带给我不同的惊喜。”管理学院 2020级的陈硕说道。

课堂进入第二部分——乐器。作为引述,马君又提出了五个问题:为什么弦可以产生特定的音符?为什么振动的弦听起来像整根弦的声音?怎样运弓拉琴才能使琴弦振动起来?为什么弦乐器需要琴面或琴箱?在管乐器中是什么在振动?通过一系列问题,启发同学们思考。

为了回答这些问题,马君引入了波长、周期、频率、波速四个物理概念,告诉同学们声音也是一种波,要了解乐器还要知道不同“波”的特点。马君演示了“弦上的驻波”实验,不断调节振源振动的频率,振动沿绳子传到助教老师手拿的绳子的另一端,整根绳子逐渐振动了起来,振幅越来越大,形成了奇妙的驻波,并且随着频率的调节,不同“个数”的波跳跃在绳子上。“我们听到美妙的音乐就是琴弦上跳动的不同频率的谐波。”马君解释道。

材料科学与工程学院 2020 级的秦奥翔被老师请上台演奏吉他。只见他时而拨动不同的琴弦,时而改变压弦手指的位置,不同的音符瞬间传遍教室。马君借吉他演奏为大家揭开了弦乐器发出优美声音的奥秘。琴弓可以通过增大摩擦力来使得发出的声音更“持久”;振动的琴弦几乎不能传播声音,如果将弦固定放在一个平面上演奏,振动的平面更容易挤压空气产生声音;振动频率与共鸣箱发生共振,使音幅增大,声音响亮。

管乐的发声则是依靠管内空气柱的震动,得到管乐音频的关系式后,老师又请文学与新闻传播学院 2020 级的丁卓宇为同学们演奏笛子,向同学们展示管乐器发声的魅力。

为了继续探索空气柱的振动,大家又探秘 “会唱歌的管子”。助教甩动管子,学生记录声音的频率,通过甩动快慢,管子长短不同,管子在手中发出了高低不一的声音。之后,马君又拿起一只音叉敲打后插到了共鸣箱上,问:“大家观察到音叉的共鸣箱往往是一端封闭的吗?当封闭其中一端时,振动的频率则变为原来的一半。因此,音叉的共鸣箱如果两端开放,应该比它长一倍才能与音叉发生共振,这样是不是更浪费材料呢?”

课堂结束,教室里爆发出热烈而持久的掌声,同学们很久未能从那个光怪陆离的振动与波的世界抽出身来,久久不愿离去。

(周新一)