聊城大学 - 《聊城大学报》

作者简介:张一璠,字抱实,晚号南坡居士。国学大师吴宓、著名书法家徐无闻入室弟子。1998年赴北京大学作访问学者,师从我国著名文论家、文学史家严家炎先生作

“中国文学交游史”研究。2002年应日本国立大分大学邀请前往讲学。多年来,从事高校

“写作学”“文学概论”“中国书法”“艺术美学”“中国楹联学”等课程的教学与研究,出版专著多部。被誉为知名学者教授、书法教育家、楹联学研究家、散文家、诗人。

本文为作者供本报专稿。

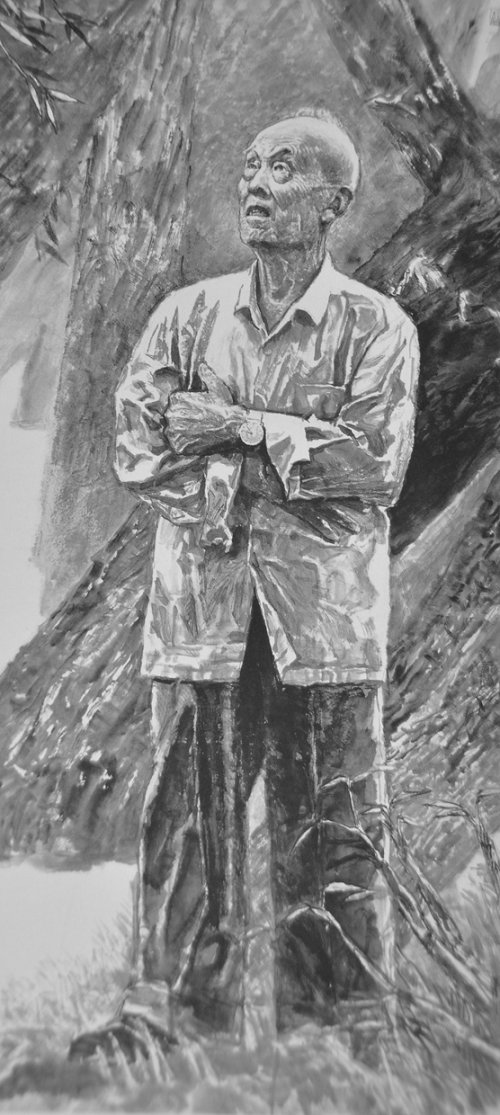

在羡林师

遗像前的想望

2010-11-10

浏览(321) (1)

我感到幸运的是,在我生活的城市里,羡林师近些年出版的著作几乎都能买到。这些著作让我在学识上得到了极大的充实和提高;在精神上得到了极大的满足和提升。因为,羡林师的大多数著作,是一位真正意义上的中国知识分子的“良知表达和境界体现”。情之所钟,有时也会在这些著作的扉页上,留下一点文字,我谓之“题识”。不作“版本”之类的考证,而是直抒性情。其中,适宜放在这篇文章里的,是如下两则。一是在《病榻杂记》上所作题识:“数次寻觅,今日得见,喜而购之。购值得读值得藏的图书,其意义有三:一可于书中获知识得营养;二可表对作者的一种尊重;三可助书香社会之形成。”二是在《季羡林自传》这本书上,我则选用了这样的文字:“学术艺文推独步/弟子三千满天下/士林翘首一高峰/恭录陈一新教授诗句以赞羡林师。”

此外,有一件小事,也让我不能忘记。羡师有两篇回忆文章:《我的小学和中学》《我的高中》分别在山东大学学报《文史哲》2002年第4、5期上首发。被我偶然发现,自然不肯轻易放过。于是去函学报编辑部,表示要邮购,以便收藏。我为什么特别看重羡林师的这两篇共4万3千余字的回忆文章呢?我认为回忆文章正好生动地记录了一位大师成长的学习历程。这样的学习历程,至今仍未失去借鉴的意义。我甚至认为,我们可将回忆文章视为70年前中国教育状况的个案描述,亦可视为别具一格的形象生动的“教育史”。“其学术价值、史料价值都不容低估。”尽管这两篇文章后来已收入羡林师的有关著作,但这两期《文史哲》我仍然精心地收藏着。因为在我看来,除了“首发”的价值之外,分明还隐藏着一段不易淡忘的读书人之间的那份尊重与友谊。在我们今天的社会生活中,这种尊重与友谊竟是那样的弥足珍贵!肆连续好些日子,我都将《病榻杂记》这本书放在案头上,枕头边。为的是便于随时翻阅。特别是封面上的那张照片,更令我不时凝目,黯然神伤。因为这张照片,就是放大悬挂在羡林师灵堂的那帧遗像。真是“世事茫茫难自料”:《病榻杂记》竟成一位世纪老人的“绝笔”;其封面照,竟成我经常可以面对的先生遗像。死别已吞声,独思无好梦,我此时的心情如此。

当我在羡林师遗像前,以敬畏之心再次翻开《病榻杂记》的时候,对往日读过的文字,似乎又别有新的理解。总觉得字里行间处处充盈着“爱国、孝亲、尊师、重友”的浓浓深情。一篇《泰山颂》更是以一位世纪老人的万丈豪情,凌云健笔,超迈前人,写自然泰山之巍峨,传泰山精神之博大;是老人的“泰山情结”“泰山崇拜”的直抒胸臆。虽名《泰山颂》,实为《祖国颂》《民族颂》。西人说“风景即心境”。老人笔下的“泰山”,已然成为其学术生涯的精神动力和一生追求的精神高度。“泰山精神”给老人一生以怎样的鼓励与鞭策,我们似可在他的所有著作中找到答案。

而羡林师不慕时尚,“永远是一身中山装”的简朴着装,更是学界的一道独特风景。有好心人曾试作如此解释:认为是“他身上农民子弟的基因使然”,用的是“基因说”。相比之下,我更愿意用“境界说”:一曰“恭敬”;二曰“固守”。此所谓“恭敬”,是指对传统的服饰文化的恭敬。此所谓“固守”,是指对简朴生活的坚守。摆脱物欲的缠绕,让生活尽量简朴,以便给心灵的空间留下更多的清新与自由,本来就是一种高尚的生存境界。以羡林师的智慧,他是深知此意的。所以,他的以衣着简朴示人,就绝不是在“秀场”里作秀,而是他对生活的一种真切的、超乎常人的领悟。伍在羡林师遗像前,我又想起了相知较深的朋友曾经问过的一句话:“你何以如此崇敬季羡林先生?”我深知朋友的这一提问,是预设了一个“潜台词”的。这潜台词在哪里呢?其实在刘梦溪的《季羡林先生九十寿序》这篇文章里就能找到。《寿序》说:

凡承学之士,鲜有不知先生之名者。然知先生之名,未必知先生其人。知先生其人,未必知先生之学。知先生其人其学者众,真知先生其人其学者稀。

那么,“众”到什么程度?文章没有说。那么,“稀”又是多少?文章也没有答案。这个“稀”仅就我的并非保守的估计,在全国不足七千人。其根据有二:其一,从“学术生态”上判断。在浮躁无处不在的当下,我们的“学术生态环境”状况人人心知肚明。读书人中,如问“学问”为何物,茫然者不在少数。因为,在羡林师的标准里,连康有为这样的人物,都“不懂什么叫学问”。学林中,当然也还有人在做“学问”,但仅有点“搔首弄姿”“插科打诨”的功夫者也不在少数。因此,愿意“真知”羡林师这样的大学问家的人会有很多吗?其二,从出版销量上判断,“学术著作出版难”,早已为学林中人所共知。凡纯正的学术类出版物,据出书人士透露,出五千册就可望少有库存,过了六千册,就不敢乐观了。这个“销售量”与读者群的关系不是很清楚吗?所以我敢断言,“士”群中,“真知先生其人其学”,并心生崇敬者,不足七千人。

那么,我又该怎样自我定位呢?我敢自信在“众”与“稀”之间。我对羡林师心生崇敬的一个重要原因是,我素奉“拜知主义”(而非“拜金主义”)。而更为根本的、具决定性、征服性的原因,还是羡林师“其人其学”的高度与魅力。简而言之,当有如下者。

羡林师的博学,令人心生崇敬。羡林师在《学海泛槎·季羡林自述》中,他对自己的治学范围曾作了一个大致的“分类统计”:

一、印度古代语言,特别是佛教梵文;二、吐火罗文;三、印度古代文学;四、印度佛教史;五、中国佛教史;六、中亚佛教史;七、糖史;八、中印文化交流史;九、中外文化交流史;十、中西文化之差异和共性;十一、美学和中国古代文艺理论;十二、德国及西方文学;十三、比较文学及民间文学;十四、散文及杂文创作。

这14大类中,有的已属“绝域之学”;而“散文之于先生,乃学之别体,而非学之余事”。梦溪之言极是。袁行霈教授也深有感慨:“季羡林先生的学术领域非常广阔,他的研究非常精深。”试看今日之域中,博学如先生者,我们还能说点什么?

羡林师的高尚人格,令人心生崇敬。在这方面,羡林师有一句自我评价的话:“我一生尊师重友,爱护弟子。”这可以在他写下的数量可观的怀念师友的文章中得到证实。我甚至想到,这些文章还会让那些将亲友关系、师生关系直接简化为“金钱关系”的人感到羞愧。此外,还可以在他对朋友、学生的赠书的细节处理上得到证实:凡朋友、学生有书赠先生,他都会抱以认真的态度,“让助手仔细登记、编号、上架”。在我看来,这个“细节”既美丽又感人。因为我们不是常说“细微之处见精神”吗?我自己亦有亲历:我远居巴蜀,有时去信向羡林师请教,他都会在尽可能短的时间内亲笔复信。如今手泽尚在,余温犹存。2001年,我的散文集《边声集》(重庆出版社,2002年版)出版在即,喜得羡林师为该书题签以示鼓励。这一年,羡林师已年届90高龄。这件事,还入载《季羡林年谱长编》(长春出版社,2010年1月版)一书中,这更是我所意想不到的。试看今日之域中,有如此厚德高情的前辈师长,我们还能说点什么?

羡林师的世纪眼光、家国情怀,令人心生敬意。羡林先生是一位毕生从教,毕生治学的世纪老人。诚如严家炎教授在一篇文章里所作的精彩点评:“是中国独特的人文环境磨炼了季先生这样老而弥坚的学界泰斗”;他的“使命感还是那么强烈,论事还是那么机敏锋利,精神还是那么年轻健旺”。这个“点评”是既独到又准确的。

记得前些日子,人们对著名科学家钱学森先生的“世纪之问”颇有一番热议。那么,一生读书、治学,在“德学寿”三字上都可谓占尽风光的羡林师,他又有没有一些具有世纪眼光、时代高度的话题呢?答案是肯定的。这是信手拈来的几个例子。

比如“和谐”问题。我发现,在当代学者中,他讲得最多而且最有激情。又比如“东西文化差异”问题;“大国学”问题;社会科学与技术科学关系中的“帅”与“兵”的问题;又比如中国通史、中国文学史的“重写”、“改写”问题,他都讲了极具智慧的意见。又比如我们现在经常提到的“创新”问题,老人的意见是:“要想真正创新,必须把自然科学和社会科学结合起来”。等等等等。这其中,肯定有值得我们去认真思考的“21世纪我们所面临的最重要的问题”。

一位德高望重的世纪老人永远离开了我们;北大朗润园的那盏灯从此熄灭;著作何皇皇,褒贬任评说;我为学界悲,我为后学惜:只因从此少先生!