融媒体环境下高校校报的文化担当

——以《北华大学报》获吉林新闻奖的三件作品为例谈高校校报副刊的大学文化传播

早在2016年10月,吉林省高校新闻工作者协会在延边大学召开融媒体环境下高校新闻宣传工作研讨会,笔者在会上提出,基于融媒体环境下的新闻时效性更强,而高校校报出版周期长,除了注重新闻传播的温度、深度与黏度,更要成为大学精神和大学文化的载体。这句话引起与会者的广泛共鸣,成为与会人员的普遍共识和本次研讨会的重要成果。

融媒体环境下,高校校报作为多数高校拥有国家新闻出版署批准的统一连续出版物号的唯一新闻媒体,其新闻传播的权威性和严肃性是不可替代的。校报刊发的作品涵盖了主要新闻体裁,尤其是消息、通讯(深度报道)和言论三大体裁,加上新闻性、思想性、艺术性统一的大量副刊、专栏作品,构成其新闻形态的完整性和系统性,无论在文本规范性、深度阅读率,还是在实际传播价值、校史备存功能方面,都比其他校园媒体具有独特的优势。

多年来,《北华大学报》作为校园的主流媒体,除了深耕新闻、精心采编外,还利用专栏和副刊优势办出自己的文化特色和文化品位,在诠释大学精神,积淀、传承、创新大学文化方面做出了有益的探索,也刊发了一批获得过各级别奖项的精品力作。下面仅以《北华大学报》近年来获吉林新闻奖的三件作品为例,浅谈高校校报副刊在大学精神与大学文化传播中的选题思考和采编经验。

积淀:讲好校史故事

校史文化是已经积淀形成的大学文化,大学文化是正在建设与凝练的校史文化。《北华大学报》的校史文化传播始于2005年,正值学校迎来教师教育百年之际,较早刊发的作品有《北华往事》《大学里有故事在流传》等,其中《北华往事》一文荣获吉林省报纸副刊好作品评选二等奖。该文试图通过对大学历史往事的复盘,再现百年办学历程中生生不息的精神律动和人文情怀,寻找回归文化育人的教育本质。从2007年开始,本报先后在“综合新闻”版和“文艺副刊”版开设了“百年星空”“校园地理”“校史钩沉·北华往事”等专栏,刊发了数十篇文章,从不同侧面来叙述北华大学校史中的事件、人物、风物。并以此为基础,不断增补、完善,利用两年时间集中编研、整理、撰写,2013年10月由吉林文史出版社出版了四卷4册《北华大学校史文化撷英·足迹》丛书。

《高亨与蓝文徵:两位“一师”才子的聚散离合》一文是在《足迹》丛书出版以后创作完成的,以整版篇幅发表于《北华大学报》2014年12月25日第4版,荣获第二十四届吉林新闻奖一等奖。高亨与蓝文徵均曾就读于吉林省立第一师范学校(原吉林师范学院的前身,以下简称吉林一师),高亨是吉林双阳人,1918年入学,在第十四班;蓝文徵是吉林舒兰人,1919年入学,在第十六班。两人有四年时间同时在校,毕业后先后考入被誉国内人文学术界神话的清华学校(1928年改为清华大学)国学研究院。高亨1925年入学,1926年毕业后,回到吉林任教于法政专门学校和母校吉林一师。其间蓝文徵曾在法政专门学校读书,受昔日的师兄、今日的老师影响,也考入清华国学院,1927年入学,直到1929年国学院停办。“九一八”事变后,二人长期在同校任教。“与一师同窗、法专师生、清华校友相比,高亨和蓝文徵在东北大学、西北大学的同事关系虽时断时续,却让友谊穿越了漫长而宽广的时空。”

1948年12月,蓝文徵去往台湾,任教于师范大学、台中私立东海大学,代表作有《中国通史》《魏晋南北朝史》《隋唐五代史》《西安》等。

1952年,高亨先生自四川举家北上,回到故土吉林,再次任教于母校———由吉林一师发展成的吉林师范专科学校。1953年调入山东大学,1957年被中国科学院哲学研究所聘为研究员,一生著述甚丰。2004年,清华大学出版社推出十卷本《高亨著作集林》,汇收专书16种,又辑散见论文12篇为一种,共17种。

2009年,清华大学复建国学研究院,策划了“清华国学书系”,《蓝文徵文存》《高亨文存》先后出版,收入两位先生的学术精品力作,受到学界如潮好评。数年前,笔者在网上购得1922年出版的《吉林省立第一师范学校校友会杂志》,其中刊发了高亨《司马迁为孔子作世家说》一文和多首诗词,显示出超强的学术潜力和创作潜力;还有蓝文徵的《自序》和《致友人书》,也表达出致力国学、投身教育的宏愿。这些文字无论文集还是文存都未收录,算是佚文吧。

高亨与蓝文徵一生中经历了多次聚散离合,最后分隔海峡两岸。他们的“学术声望和学术成就交相辉映,照耀着北华大学乃至整个吉林的文化时空”。梅贻琦有名言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”时至今日,高亨与蓝文徵仍是北华校史上最优秀的校友之二,他们留在校园时的故事,依旧脍炙人口,令人津津乐道。

本文在《北华大学报》发表后,又修改为不同版本,先后发表于《中国科学报》《吉林日报》《江城日报》等国家、省、市报刊,并被全国各大网站广泛转载。

令我们感到欣喜的是,吉林省立第一师范学校的学脉历经百年,在北华大学始终没有中断。高亨曾在一师张文澍老师指导下学习《说文解字》,奠定古文字学基础;在清华国学院毕业时,四大导师之一梁启超赠言说:“陈兰甫始把《说文》带到广东,希望你把《说文》带到东北。”高亨谨遵师嘱,在吉林一师培养了孙常叙对古文字学的学术兴趣,引导他走上研究之路。孙常叙后来任教于母校吉林师道学校(1938年由省立第一师范学校改建),又任教于东北师范大学,出版了多部古文字学著作。其弟子金国泰毕业后到吉林师范学院任教,2000年前后在北华大学开设选修课《说文解字导读》,对诸多学子产生一生的学术影响。其中本科生王子扬毕业后留校任教,随后考入北京师范大学、首都师范大学攻读硕士、博士学位,现为清华大学出土文献研究与保护中心教授、博士生导师,中国文字博物馆第二届学术委员会委员,主要从事甲骨文等古文字研究工作。山西忻州人李波2002年从山西师范大学毕业后,考入北华大学汉语言文字学专业,师从金国泰学习汉字学、训诂学相关课程,2005年毕业后留校,迄今仍在北华大学任教。近期,《北华大学报》又刊发了以此为题材的《百年薪传,为往圣继绝学》一文,并于近日参加第三十届吉林新闻奖评选。

百年学脉,弦歌不辍,百年底蕴,魅力永恒。相信百年办学史中还有许多像古文字学薪传这样的教育传奇,等待我们去挖掘和传播。

传承:弘扬大学精神

大学精神是一所高校自身存在和发展中形成的具有独特气质的精神形式的文明成果,培树大学精神不仅是高等教育自身发展的需要,同时也是社会进步的需要。大学精神的本质特征一般被概括为创造精神、批判精神和社会关怀精神。大学精神的传承与传播,除了需要一代又一代师生在教学科研、学习工作生活中启迪和涵育外,还需要新闻的积淀和不断凝练与升华。

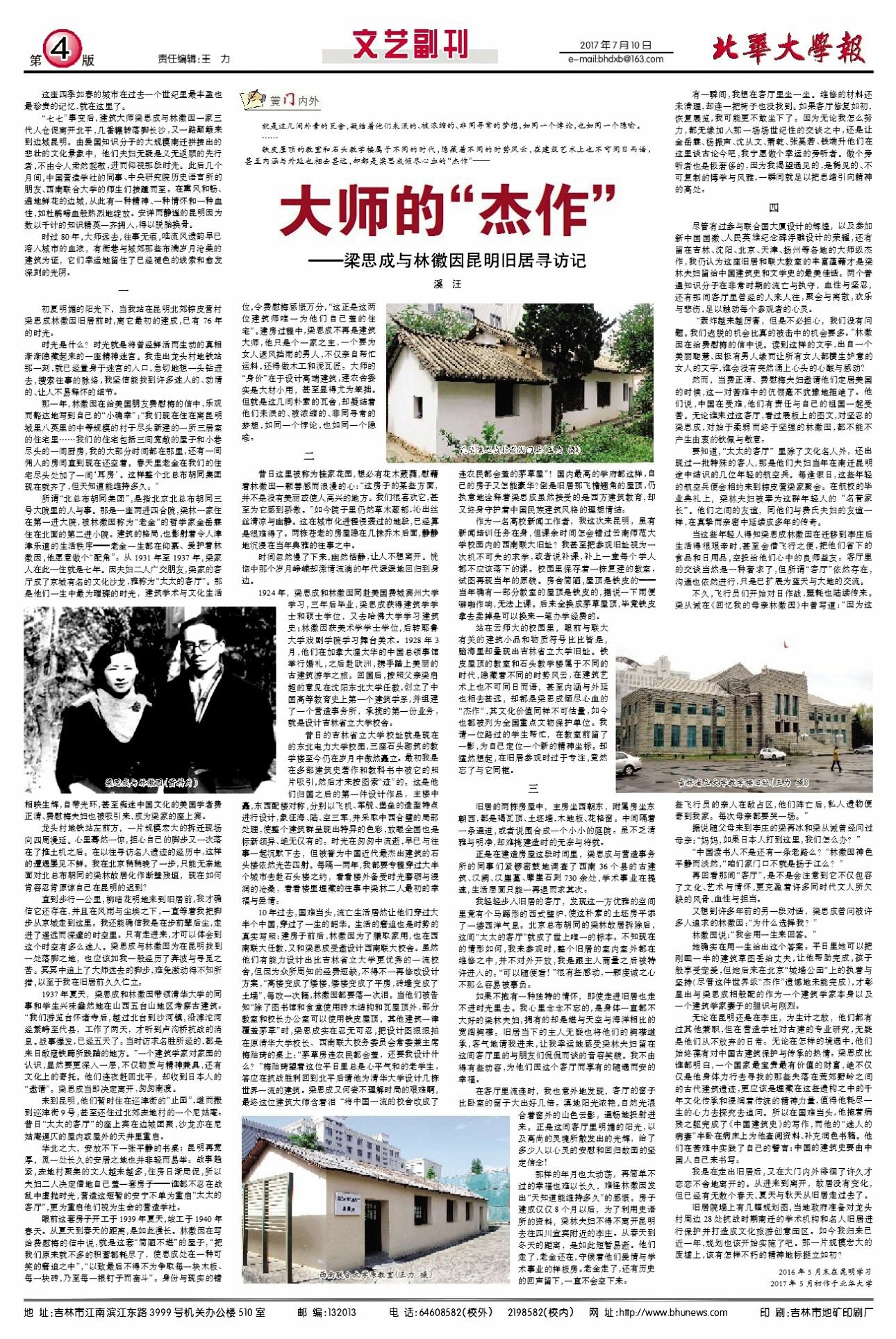

在大学精神传播方面,校报副刊具有独特的优势。副刊作品是报纸新闻的有机组成部分,是新闻作品的再丰富和再创作。比如《大师的杰作》一文,是作者在昆明学习期间,参观梁思成林徽因旧居和西南联大旧址,现场采访相关师生和知情人,归来后翻阅、参考大量史料撰写成文的,以整版篇幅图文并茂地发表于《北华大学报》2017年7月10日第4版,荣获第二十七届吉林新闻奖三等奖。

本文通过时空转换的结构安排和创作手法,钩沉梁思成林徽因抗日战争期间在昆明的生活、工作经历和心路历程,再现一代学人的博学与风雅、才情与风骨、血性与担当,以及中国高等教育的旷世传奇。因为那一段短暂而经典的时光,梁林旧居和西南联大原教室挺立成昆明的精神地标。

“七七”事变后,建筑大师梁思成与林徽因一家三代人仓促离开北平,几番辗转落脚长沙,又一路颠簸来到边城昆明。由爱国知识分子的大规模南迁拼接出的悲壮的文化景象中,他们夫妇无疑是义无返顾的先行者,不由令人肃然起敬,进而仰视那段时光。

他们的故居在龙头村,不过是褐瓦顶、土坯墙的几间房子而已,唯有木地板、花格窗不乏清雅与明净,却难掩建造时的无奈与将就。从始建到竣工大约八个月,他们住在此处也仅仅八个月。建房过程中,梁思成不再是建筑大师,他只是个一家之主,一个要为女人遮风挡雨的男人,不仅亲自帮忙运料,还得做木工和泥瓦匠。大师的“身价”在于设计高端建筑,建农舍委实是大材小用,甚至显得尤为笨拙。但就是这几间朴素的瓦舍,却凝结着他们未泯的、被浓缩的、非同寻常的梦想,如同一个悖论,也如同一个隐喻。

早在1930年,在东北大学任教的梁思成组建了一个营造事务所,承揽的第一份业务就是设计吉林省立大学校舍。昔日的吉林大学校址就是现在的东北电力大学校园,三座石头砌筑的教学楼至今仍在岁月中傲然矗立。

来到昆明以后,林徽因为了赚取家用,也在西南联大任教,又和梁思成受邀设计西南联大校舍。虽然他们有能力设计出比吉林省立大学更优秀的一流校舍,但因为众所周知的经费短缺,不得不一再修改设计方案,“高楼变成了矮楼,矮楼变成了平房,砖墙变成了土墙”,每改一次稿,林徽因都要落一次泪。今天的云南师范大学校园内保存着一栋复建的西南联大教室,试图再现当年的原貌。房舍简陋,屋顶是铁皮的———据说一下雨便噼啪作响,无法上课。后来全换成茅草屋顶,毕竟铁皮拿去卖掉是可以换来一笔办学经费的。

铁皮屋顶的教室和石头教学楼属于不同的时代,隐藏着不同的时势风云,在建筑艺术上也不可同日而语,甚至内涵与外延也相去甚远,却都是梁思成倾尽心血的“杰作”啊!其文化价值同样不可估量,如今也都被列为全国重点文物保护单位。

就是在这样简陋的校园内,在艰苦的治学环境中,在其存在的短短八年里,西南联大培养了8000余名学生,走出了3800多名毕业生,其中有2位诺贝尔奖获得者、4位国家最高科学技术奖获得者、8位两弹一星功勋奖章获得者、171位两院院士。是什么令西南联大人才辈出?是“刚毅坚卓”的校训!

北大校训是“博学审问,慎思明辩”,清华校训是“自强不息,厚德载物”,南开校训是“允公允能,日新月异”。但“刚毅坚卓”的含义极其深刻,并不是校训的简单整合,它既体现了学校的办学方针、培养目标,又体现了教师治学和学生学习的应有态度,还体现了全校领导、教师和学生坚忍不拔的奋斗精神,集中体现了西南联大的时代特征和人格风骨。这四个字,就西南联大精神的高度概括啊!

大学不在于有大楼,在于有大师;校报副刊的文字不在于唯美和煽情,而在于饱含文化情怀和精神力量,在于能够体现思想性、新闻性、艺术性的完美统一。

在传播大学精神的路上,校报任重道远,高校新闻人愿永远做坚守幕后的人,去努力践行北华大学的校训精神:崇德尚学,自强力行。

创新:辐射城市文化

大学置身于城市之中,必然要和城市发生互动,其中影响最为深刻的互动是文化的互动。重庆大学校长张宗益说过:“决定一座城市高度的不是摩天大楼,而是大学。”实例就如同上文提到的,因为有西南联大,整个昆明城为之脱胎换骨,文化面貌为之焕然一新。因此,大学文化建设要以辐射城市文化为任务和目标,大学要站在城市文化的至高点上。

站在文化互动的角度上看,校城融合更具有非凡的意义,城市文化离不开大学文化的充实和完善、引领和提升。因此有人说,北华大学是吉林市自己的大学。近两年,吉林市文联所属协会陆续换届,作协、美协、书协、音协,每个协会都有多位北华教师担任主席和副主席,吉林市的文化建设和活动,处处都有北华教师的身影。北华大学地处吉林市,对吉林市文化的影响绝不仅仅如此,这种影响是长久的、深远的,是拥有历史传统和无限未来的,是文化传承创新办学功能的具体体现。

事实上,历史上的北华大学对城市文化的影响从吉林省立第一师范学校时代就开始了,国学、诗词、书法、体育,无一不是城市文化的渊薮。《山间流淌着城市的文脉》一文正是基于这样的事实进行创作的。该文引题为《一位校友与一座山乃至一座城的墨香往事》,以整版篇幅发表于《北华大学报》2019年12月25日第4版,荣获第二十九届吉林新闻奖一等奖。

吉林北山是省内外闻名的旅游胜地,留下无数牌匾、楹联、诗篇和人文胜迹。北华大学校史名人赵玉振从读书时代起就常登北山抄录牌匾和楹联,从此一生不废笔墨,成为全国闻名的书法家、“江城四老”之首。曾任吉林市文联副主席、吉林市书法家协会主席。如今市文联各协会中的北华教师,无疑是在嗣响先生的文化遗风。“江城四老”是书法家,也是学人,其中金意庵、刘迺中先生都是北华大学的客座教授。

本文作者跟随92年前赵玉振先生的脚步,梳理出流淌在山间的历史典故和城市文脉,诠释了吉林市作为中国书法城的深厚文化底蕴和北山多元文化的精彩荟萃。北华大学前身之一吉林省立第一师范学校培养了大批文化名人,著名书法家赵玉振是其中的代表性人物之一。他是高亨先生的弟子,也是孙常叙先生的同窗。他在北山抄录的楹联,填补了史料的空白。北山玉皇阁牌坊上“天下第一江山”六个大字,原为吉林将军松筠所题,因匾额损坏,由吉林省立第一师范学校毕业生、赵玉振的师兄张书绅重新临书,已被列入中华名匾。上世纪70年代,北山建揽月亭,赵玉振挥毫题写“九天揽月”四个大字,现仍悬挂在亭上。

名人对名山,相得两生辉。新中国成立以来,在这座城市里,无论是绿树环绕、桃李芬芳的校园,还是行人接踵、繁华兴旺的商业街,甚至是庄严肃穆、秩序井然的政府部门,到处可见出自赵先生之手的一块块宏伟雄健、典雅古朴的大字牌匾。尤其是北华大学前身吉林师范学院、吉林电气化高等专科学校校名,以及校园内的多处景观,都浸润着赵老的墨香。几年前,赵玉振后人和弟子筹备出版先生的书法集、筹建赵玉振纪念馆,特向笔者征求校园里的墨迹。笔者提供了多幅老照片,并介绍到东亚历史与文献研究中心,拍摄了留在那里的一副榜书楹联。

去年疫情缓解期间,带研究生助管到印刷厂去校对校报,见排版人员正在修改赵玉振书法集最后的校样。原来历时数年的集子终于要付印了!赵玉振纪念馆仍在筹建(建成后将成为“江城四老”系列纪念馆中的第三个),吉林市电视台也正在拍摄制作《北山》纪录片……以先生为校友代表的一所学校与所在城市之间的文化互动持续了近百年,不是一段佳话又是什么?在北华大学校史上,在北华大学如今的发展历程中,还有更多的佳话可堪比肩。校报对大学文化的传播,对城市文化的襄助和辐射,应该是同类佳话的现实版。我们一直在为此而不懈努力。

去年10月,我校举办了工科教育百年系列庆祝活动。回眸我校百年工科办学史,其中就有解放初期吉林工业专门学校举办四期政治训练班,为整个东北地区培养了大批领导干部和专业人才的红色往事,这涉及到更广义的文化互动,进而说是整体办学功能对城市以及更广阔区域的服务和辐射。《北华大学报》推出一期纪念专刊,试图从传承文化的角度回顾百年工科办学史,这是对大学文化传播办报理念的又一次集中践行。

(作者系本报主编)