西北农林科技大学 - 《西北农林科技大学报》

缅怀恩师蒋咏秋先生

作者:水建学院 杨松甫

2021-02-25

浏览(63) (0)

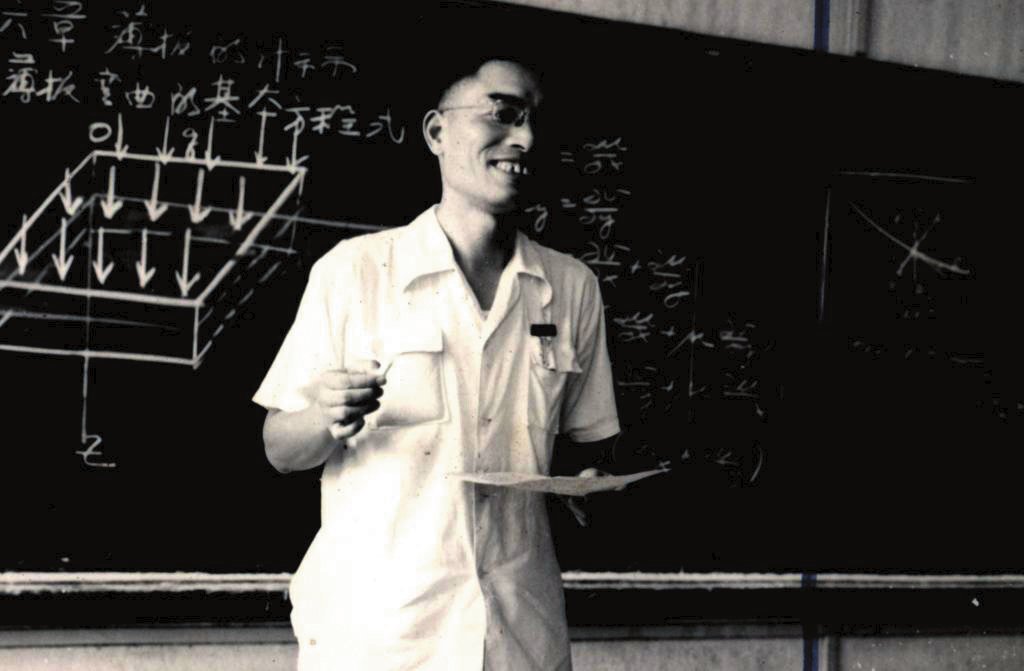

惊悉101岁的蒋咏秋先生2021年1月9日仙逝,无限悲痛。蒋老师是我的恩师,他一生爱国、重教、追求进步、大胆创新,为我国教育、科学事业作出了巨大贡献。特撰写此文追思先生为西农水利教育事业作出的开拓性贡献。

我第一次见到先生是入学第一天,那天我们从西安出发乘火车来学校报到,在武功车站广场集中时,接待老师介绍了与我们同乘一辆火车的蒋咏秋先生和夫人。入学后不久,我当选为学生会系分会主席,列席系务会议时与先生多次接触,毕业留校又在先生领导下工作,对先生的为人处事、工作作风、敬业重教等方面有了更多的了解,他是好老师,更是我从事教学科研的好榜样。

1950年,蒋咏秋先生获美国明尼苏达大学博士学位后毅然决定回国,此时正是中美两国关系交恶,朝鲜战争爆发之时。他回忆说,回国乘船经过美国夏威夷岛时,曾被美国政府当局扣留,经过据理抗争,才准予放行。先生回国后,没有去条件优厚,交通便利的大城市,而是携带毕业于武汉大学农学院园艺系的夫人,一同来到了地处偏僻乡村的西北农学院。

1951年,党中央在全国高校开展知识分子思想改造运动。在教师中开展批评和自我批评,清除旧的思想意识,进一步树立为人民服务的思想。运动中,先生带头在全院师生大会上作思想检查和自我批评,让全院师生普遍受到了一次深刻的爱国主义教育,增强了民族自尊心和自豪感。

主政水利系工作时,先生积极响应党的号召,大胆进行教学改革,20世纪50年代,他到咸阳西北工学院参加俄语突击班学习,带头使用苏联教材,认真学习和贯彻中央对高等学校改革指示及全国高等教育会议精神并率先在水利系执行。

先生在西北农学院任职七年,一直担任水利系主任。工作中,他不辞劳苦、任劳任怨、认真负责、克己奉公。当时系上所有大小事宜均由系主任亲自处理,学期末排课更是重要任务。那时全系四个年级加专修科共有6个班,开设课程超过26门,由9位教授、4位讲师、8位助教,共计21名教师承担(助教一般不上讲台),每位教师都要承担两门以上课程。安排课程时,先生总是心平气和地与老师共商研究,达成共识,确保教学任务顺利完成。

为加强水利系教师队伍建设,在学校领导的支持下,先生采取引进和自我培养相结合的方法,1952年暑假亲赴南京,拜访曾在西农任教的泥沙水利专家沙玉清教授和水利专家俞世煜教授,商请二位再回水利系,经过多方努力,终于请回了两位教授。在教学任务十分紧张的情况下,先生派出中青年骨干教师7人去苏联和国内各校进修和攻读学位。到1956年,水利系教师由1950年的21名增加到70余名。

1953年,水利系与水工实验室(后更名为西北水利科研所)分开,考虑到实验室距学校教学区较远,学生上实验课不方便。经过先生争取和教职工的共同努力,水利系先后在校本部建成水工、水力学、力学、建筑材料等4个实验室,水工建筑物、施工机械、制图三个模型室和地质实物陈列室,测量仪器室、图书资料室等。

此外,配合学校有关部门,先生组织教师完成了水利系“水利土壤改良”专业教育计划、教学课程大纲及教学内容改革。在教学环节上开设了实验室、习题课、课程设计及毕业设计(论文)答辩、口试等;在教学组织方面,将教授同门课程和同类课程的教师组合,成立了7个教研组。这种组织形式既有利于教师相互学习,取长补短,又可以随时研究讨论好的教学方法,此方法一直延续至今。

先生不仅是一位德才兼备的教育工作者,更是一位敬业重教得好老师。

先生先后担任“结构力学”“钢筋混凝土结构”“钢木结构”“工程数学”等水利系多门课程的教学工作,1950-1951年还在咸阳西北工学院兼课。先生对授课准备十分认真,那时没有电化教具,比较形象化教具就是挂图和小黑板,每门课程他都自己制作,提前准备,配备了助教后才由助教制作。先生不仅口才好,板书好,而且授课技巧更好,能及时将先进的科学成果及动态传授给学生,教学效果好,凡是听过先生授课的学生都口碑载道。

先生治学严谨,对教学精益求精,对担任助教的年轻教师,要求严格,要求他们必须随堂听课,课后随时准备解答学生的疑难问题。

1957年,蒋咏秋先生调入西安交通大学工作,为该校工程力学系建设和人才培养作出了突出贡献。晚年著书立说,出版《塑性力学基础》《弹性力学基础》《复合材料力学》《应用工程力学手册》等专著。

恩师已乘黄鹤去,人去音存楼不空。但以笑颜慰慈恩,从来此恨最无穷。