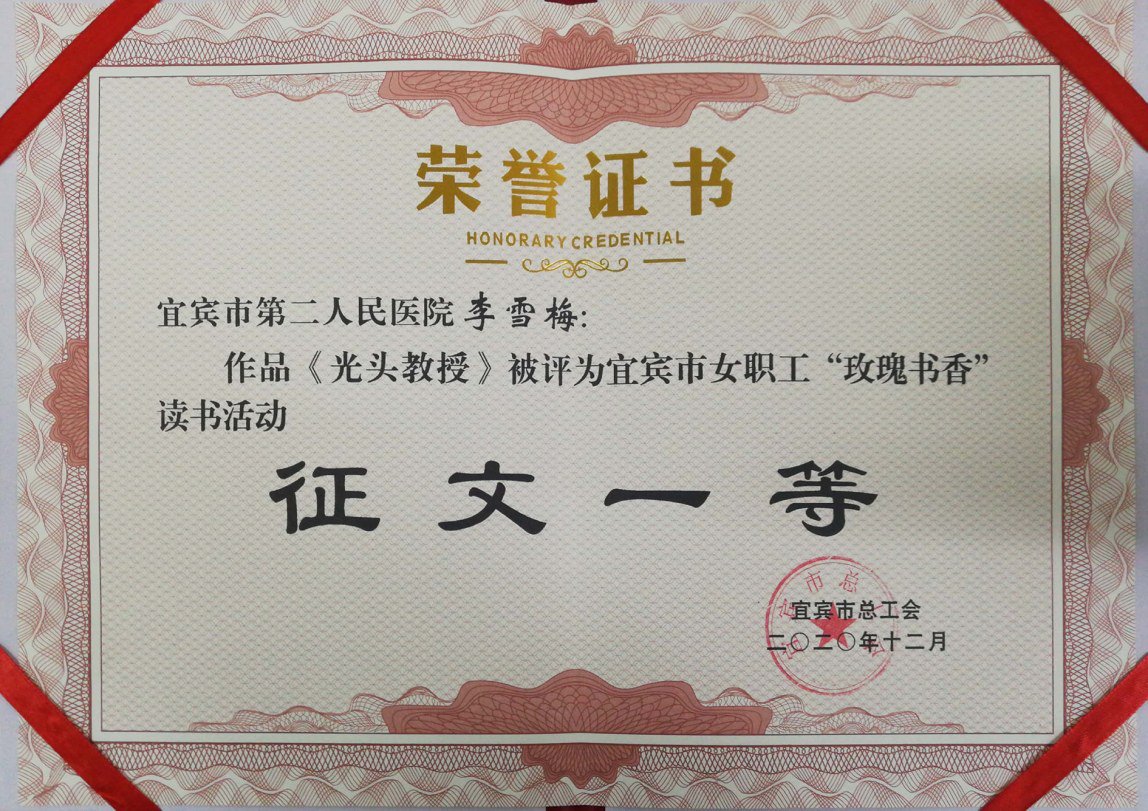

光头教授

光头教授并非一开始就是光头,他也有毛发浓密的青春岁月。只是随着考硕读博,学业繁重,实验科研,颠沛流离,最后象牙塔越爬越高,头发却日渐稀疏。教授说,看习惯了,也还顺眼。偶尔揽镜对照,镜中人甚至有股任时光荏苒,我亦岿然不动之感。

说到揽镜对照,教授有一嗜好,喜欢饭后梳头。且十分享受他一日三回的梳洗时刻。尤其是没有手术的傍晚,他会站在盥洗台前,左手虚拳背腰,右手握木质梳,慢条斯理,从头顶到后脑勺,有条不紊,颇有力道地耕耘着。不知道的,还以为,在护理多精贵的秀发呢。家人每每不解,嘟哝:一没头发,二不出门,有啥好梳?教授一本正经回:梳头,梳头,我这是名副其实的梳“头”。

教授虽然是教授,但是人特轴。清晨,上班族最兵荒马乱的时刻,他通常会预留出足够的时间,雷打不动地上演出门三部曲:点烟、换鞋、念经。这是一幕独角戏:收拾妥当的教授,不紧不慢踱步到厨房灶前,点一支烟,夹在指尖,轻扶镜框,若有所思,望向窗外车流。稍事停顿,收回思绪,吸上两口,拧开自来水,浇灭烟头,在朦胧的烟圈中朝玄关走去。倚靠在女儿钢琴旁,换上那双安静守候、陪伴他医院、家两点一线的半旧皮鞋,作出门前最后一遍检查:双手一边从上到下清点,口中一边对应默念:眼镜、眼镜;手表、手表;手机、手机;钱包、钱包;钥匙、钥匙。整个过程一丝不苟,一气呵成,仿佛在进行一项庄严的仪式!对,就好像手术关腹前最后一次查对。倘若此过程稍有打扰,教授会皱紧眉头,重新从头来过:眼镜、眼镜;手表、手表;手机、手机;钱包、钱包;钥匙、钥匙......

一日,读南怀瑾先生的《论语别裁》,当读到“学而”篇中某句时,忽觉醍醐灌顶,恍然大悟,教授的“轴”呼之欲出,找到答案。句如下,曾子曰:吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?南先生解读,古代所谓的“忠”是指对事对人无不尽心的态度——对任何一件事要尽心地做,这叫做“忠”;从文字上看,是心在中间,有定见、不转移。教授名字里恰有一个“忠”字,是曰,人如其名也。

一般来讲,轴的人比较刻板,缺乏幽默感,但教授是个例外。他科里男女老少,同事、患者,常在他不动声色间被逗得哈哈大笑。话说这个礼拜三上午,教授上门诊。随着疫情阴霾的散去,门诊逐渐恢复往日的繁忙,但作为医院的高风险部门,医务人员仍严格执行三级分诊,忙中有序地测体温、询病史、提醒就诊者间保持一米安全距离。分诊护士带进来一位五十岁上下、忧心忡忡的女患者,她脸色暗黄、垂肩伛偻,好似末日降临。教授扫一眼挂号条,再望一眼患者,心中有数,问道:您这名字有趣啊!对方没回过神来:嗯?教授不疾不徐道:姓“甄”名“经玲”,是“真精灵”还是“假精灵”啊?肝内胆管结石,别怕,有办法。一句玩笑话让患者愁云尽扫,重拾信心……您瞧,教授的头发可不是白掉的,能让患者破涕为笑,也算特鲁多铭言的践行者吧。看完上午最后一个病人,已经十二点了。教授站起来,活动活动腰身,仰仰脖子,目光安静地停在诊室墙上:

“ToCureSometimes,ToRelieveOften,ToComfortAlways.”有时,去治愈;常常,去帮助;总是,去安慰。

是啊,安慰,是一种人性的传递,也是医者的一种责任,它饱含着深深的情感,决不能敷衍了事。当然,安慰的形式可以是多样的,一句鼓励的话语、一道温柔的目光,或者,像刚刚那样,开个小玩笑。教授想:疫情控制后,医院患者肯定会激增,到那时,工作量大,科里年轻医生多,学会如何安慰病人,并坚持经常安慰病人,是一个大课题。对,明天下午四点科务学习,疑难病例讨论结束后就讲讲神圣、质朴的特鲁多铭言吧,毕竟这是我们医者的初心,更是我们医者的使命。白岩松老师还感慨过呢,在西方医院里,患者进手术室前和到临终关怀时,有宗教可以发挥作用,医生常会让家属请个神父;而在我们国家,生老病死,一切都需要医生,所以抚慰是我们医术的一部分,是我们离不开的重要职能,怎能不铭记于心呢?

初春的夜晚,灯火阑珊,安静料峭。爱人回来晚了,钥匙转开屋门,家里黑黢黢的,以为教授不在。可皮鞋整齐地码放在玄关,电视屏幕的光打在沙发上,噢,原来他在。光映在他光洁的脑门儿上,家里似乎亮了一点。国家卫健委前方工作组防控专家吴浩正在介绍逐步解封的湖北,是央视《新闻1+1》栏目。画面铺开,符合条件的武汉老百姓可以走出家门,下楼在小区溜达了!灿烂的阳光,舒展的笑颜,巍巍黄鹤楼,浪漫樱花雨,奢侈的愿望,实现了!我们驰援武汉的同事们也平安回来了!爱人问:怎么不开灯?教授扬扬头,这儿亮着呢。

李雪梅