烽火连三月,家书抵万金

——忆志愿军抗美援朝明信片

见证立国之初的历史文献

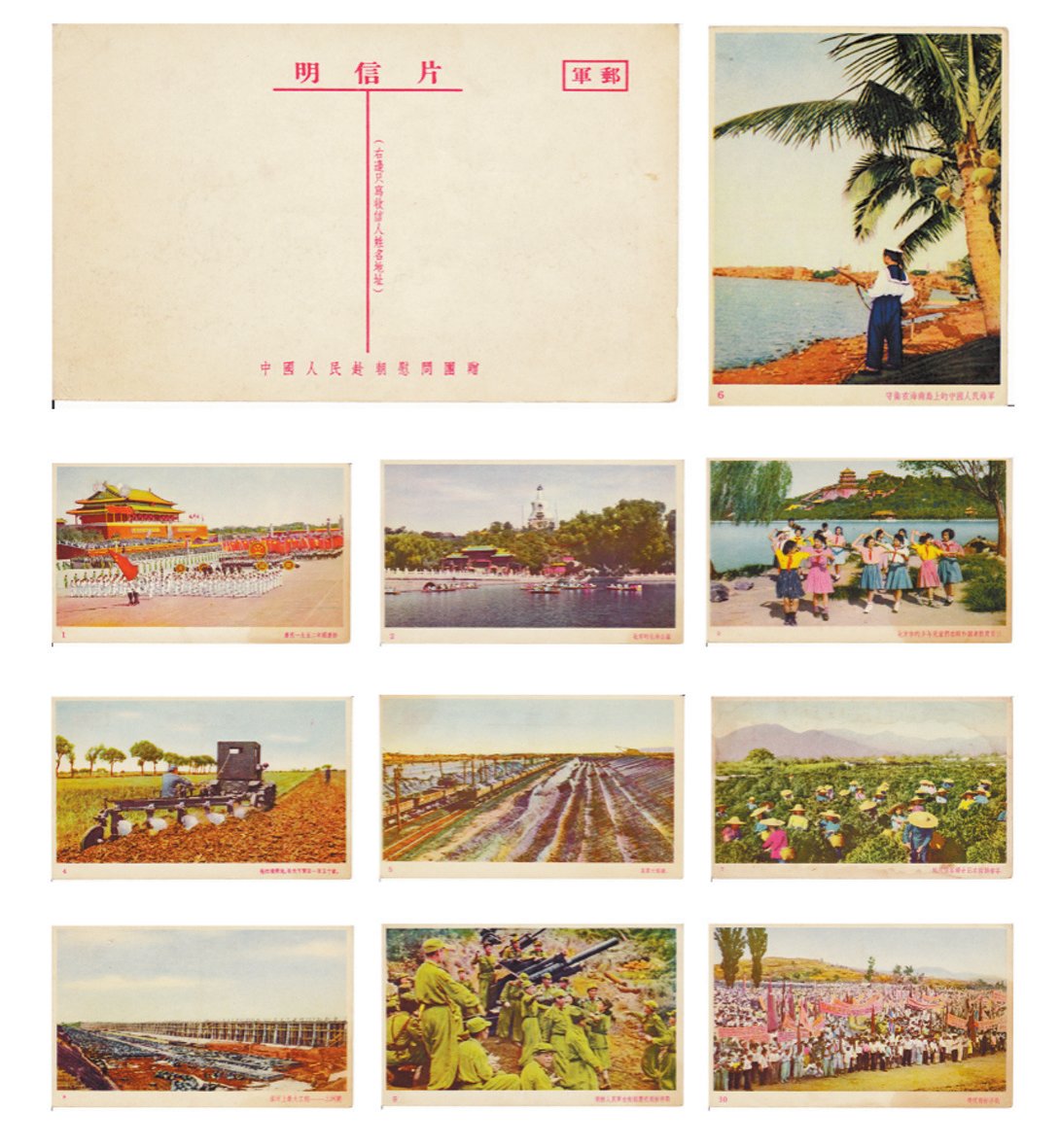

在我的收藏方匣里,保存着一套(10张)光彩夺目、完好如初的抗美援朝志愿军明信片,弥足珍贵。

明信片来历不凡。1953年7月27日朝鲜停战后,由贺龙同志为团长的中国人民赴朝慰问团,代表全国各族人民赠送给志愿军将士们的慰问品之一,饱含着祖国的荣誉,亲人的希望。因为是非卖品,军邮,免资全国流通,又是一次性的馈赠,没有补发,发行数量有限,出了志愿军的圈子,一票(枚)难求。明信片上的老照片,见证新中国立国之初,国家经济、政治、军事、人文的重要历史文献。若干年来,志愿军美术明信片一直被收藏爱好者当作珍品寻觅,现如今莫说完整的一套,便是零星散张都是凤毛麟角了。

明信片规格,10.6×15.5厘米,长方形,布局严谨。右上方一个醒目小红框,内刻“军邮”二字,T字形线段把有限空间一分为二:横线线段上方为“明信片”三个字,竖线右侧写收信人姓名和地址,左侧空白,留给寄信人使用。竖线末端落款“中国人民赴朝慰问团赠”。

解放初期彩色胶卷靠进口,花外汇,宝贝得很。彩照让我们生活在“黑白”世界的人眼睛一亮。明信片背面的10枚彩照画面依次是:1、(首都北京)庆祝1952年国庆节;2、(节日里)北京的北海公园;3、北京市少年儿童在颐和园欢度假日;4、拖拉机耕地每天可梨田一百五十亩;5、阜新露天煤矿;6、守卫在海南岛上的中国人民解放军海军;7、杭州采茶妇女采摘春茶;8、淮河上最大工程——三河闸;9、朝鲜人民军在前线庆祝朝鲜停战;10、(朝鲜平壤人民)庆祝朝鲜停战。

明信片来到朝鲜

明信片来到朝鲜,体现着祖国母亲对志愿军将士无微不至的关怀,急战士所急,想战士所想。

朝鲜停战了,敌机不来扔炸弹了,硝烟已经散去,战区万籁俱寂。“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”,若问年轻的志愿军战士此刻最想什么?祖国母亲贴心,知道他们此刻最想家,他们想了解祖国的建设成就和寄一封平安家信。明信片两全其美,不但用鲜明形象的画面宣传了祖国建设的辉煌成就,而且提供了最简单、最快捷与祖国亲人沟通的条件。事实上,一封平安家信,最关键、最要紧的话,也就一两句,十来个字。而这正是明信片的特长。

军邮开通了,明信片牵线搭桥,断线风筝终于接上关系。欢天喜地的青年战士,手上的明信片如雪中送炭,他们终于如愿以偿地可以和日夜思念的祖国亲人直接沟通了。祖国母亲嘱托,让战士们一个不拉地写平安家信,给亲人报个平安,浓浓的人情味充满战区、哨所、前沿。此刻最忙的人要数连队文书和文教,他们为半文盲战友代笔,认真负责的样子令人感动,他们像抄录军人登记表似的字字工整,把收信人的姓名和地址填写在明信片竖线右侧,然后交给“笔比枪重”的战友,由他自己在左侧空白处添上一句话,署上大名,一封平安家信大功告成。战士们欢声笑语一片,像打了胜仗似的高兴。

到朝鲜“补课”

1950年6月25日,朝鲜内战爆发的时候,我还是一个不足 17 岁的热血青年,正在沈阳军委防空学校就读。

朝鲜危在旦夕,唇亡齿寒,侵略者大兵压境,东北边防告急。转眼之间,沈阳从大后方变成了最前线。“山雨欲来风满楼”,战争的阴霾笼罩着这座城市的旮旮旯旯。凄冽的防空警报声时不时地长空嘶鸣,以警示全市人民战争危险已来到眼前。城市实行灯火管制,有组织的民兵戴着袖章,荷枪实弹巡逻在街头巷尾。家家户户门窗玻璃贴上了米字形防空纸条,到处在挖防空洞,交通壕横贯城乡。这座城市的中枢神经绷得紧紧的,各项工作旨在落实准备打仗。

准备打仗对我们军事院校学员的要求则是学会打仗。其实,我们当中大多数人不过是穿上军装不到一年的小青年,没有经过战争,打仗什么样子心中无底。学校对我们加强了步兵武器的使用和实弹射击、单兵战术训练和野战演习,筑城工事从校区一直挖到沈阳郊外。紧急集合和野营拉练成了家常便饭,目的让我们尽快进入战争环境。紧张的临战准备压得我们透不过气,觉得偌大的沈阳城已经没有安放我们课桌的地方了。

不久,防校奉命改变学制,给我们一个半月时间突击训练,学会苏式三七毫米高射炮打飞机的技术战术,前方需要。我清楚记得,防校领导动员时说的一段话:“你们的学业半途而废了……我们的方针是打仗急需什么学什么,从战争学战争是我们的方法。”他话锋一转,说:“你们所缺的课,有本事到战场上,找美国鬼子去补!”他的激将法真还管用,后来,我们这批新中国第一期防校毕业生,同仇敌忾,雄纠纠、气昂昂地跨过鸭绿江,参加志愿军奔赴抗美援朝前线,找美国飞机“补课”去了。意想不到的是“补”课时间比上正课长得多,竟花了三年。

感受我的最爱

朝鲜战争以中朝人民的胜利和美国侵略者的失败而告终,已是不争的事实。侵朝美军头目“联合国军”总司令马克 · 克拉克上将在 《朝鲜停战协定》 上签字后无限感慨地说:“美国自开国以来,历经西班牙战争、第一次世界大战、第二次世界大战,皆雄纠纠气昂昂,是胜利者。只是这一次,是在未曾胜利的协定上签字,由我来担当此任,实在令人丧气。”他把沮丧写在脸上,悻悻而别。

“因为珍爱和平,我们回首战争”。明信片上彩照里的故事早已今非昔比,它传递的是半个多世纪前闻所未闻的信息,我们也不仅仅把它当作“奇货可居”。温故而知新,对于我这个志愿军老兵来说,这套明信片无疑是我的最爱。