英雄儿女

烽火岁月中的爱国心

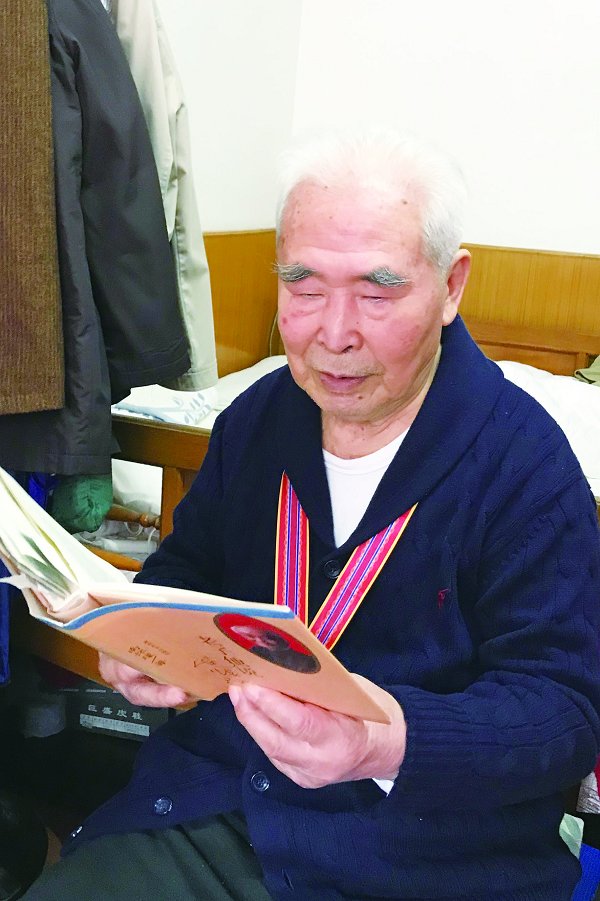

当我走进抗美援朝老战士岳学忠的家中时,首先映入眼帘的便是立在窗边的书架,上面摆满了各类书籍,这给我留下非常深刻的印象。 “我家老爷子没上过学,但是就喜欢看书,你看这都是他平时喜欢读的书!”岳学忠的儿子边说着边拿起一本书递给我。我仔细地翻开书,看见书里夹着几十张书签,每一张书签都写满了密密麻麻的笔记。我知道一沓沓泛黄的书签是岳学忠无止境学习的印迹,也是他那一代人对知识无限渴求的体现。

“为党为祖国为人民牺牲是光荣的。”采访刚开始进行,92岁高龄的岳学忠便向我铿锵有力地道出这句对祖国最坚定的告白。1945年,才刚刚17岁的岳学忠主动参军入伍,成为哈尔滨军区的一名通讯班班长。1947年8月至1949年5月,他先后在嫩江军区独立五团、铁道兵团一师司令部任警卫员。1948年10月加入中国共产党。1950年,他响应 “抗美援朝,保家卫国”的伟大号召,随部队入朝参加抗美援朝,在朝鲜战场荣立三等功一次。

岳学忠作为一名铁道兵,冒着生命危险穿梭在枪林弹雨之中,为前线运输枪支设备、粮食用品等急需保障物资。他平静地描述当时的生活状况, “那时的条件太艰苦了,我们经常吃半生不熟的苞米,水壶里的每一滴水都很宝贵,有时候饿得一天也吃不上饭”。在岳学忠的心里,争取抗战胜利、努力保家卫国才是第一位的,饥饿、疲惫、思亲等方面的事情都抛在脑后。1953年,他来到中国人民志愿军汽车十团,成为一名汽车兵。 “空中点灯、地上撒钉、路上炸坑、专打汽车兵。”这是志愿军汽车兵们编的一句顺口溜。美军飞机遇见志愿军汽车就疯狂扫射、投弹,岳学忠和其他战士勇敢地和敌机展开周旋,汽车往往被打得千疮百孔,多次面临着严峻的生死考验。在一次战斗中,他的左臂被横飞的弹片打中,鲜血直往外涌,他顾不上包扎,忍受着疼痛继续冲锋向前。岳学忠在介绍惨烈的战争场面时,他的老伴抑制不住内心涌动的思绪,激动地对我说: “他胳膊上还能看见当时打仗留下的伤疤嘞!”

“有国才有家,作为一名军人,我不会忘记报效祖国的壮志。”岳学忠在回忆过程中,眼睛里闪耀着那段烽火岁月中独有的光芒。当时志愿军的武器装备比较落后,大多数战士使用的是普通步枪,而美军的空防实力相对较强。因此便有一条规定:遇到美军空军来袭,需要躲避,不得有任何暴露自身或是友军的行为。岳学忠讲道,有一位战士在运输物资的过程中面临着美军凶猛的轰炸,心里便感到愤愤不平,一方面是生与死的对决,一方面又是严格的军令,战士没有过多犹豫,便抓住美军飞机低飞的最佳时机,一枪对准飞机,成功将飞机击落。飞机像刺破的气球一样,灰溜溜地掉在地上。然而,这名战士并未得到严肃的处理,反而荣立二等功,这给大家带来很大的鼓舞与信心。最重要的是志愿军开始灵活面对美军的空袭,并在随后作战中击落多架飞机,美军再也不敢像以前那样在空中 “耀武扬威”。这一事件也带给岳学忠很大的触动,让他切身感受到了军人勇于担当、不惧生死的伟大精神。

1953年7月,他和志愿军代表一起来到板门店,见证了朝、中、美三国签订 《朝鲜停战协定》的历史时刻。1954年,他回国之后来到吉林大学工作,担任车队队长。工作期间,他认真对待本职工作,全心全意完成每一项任务,展现出军人吃苦耐劳、细心负责的品质。

岳学忠勉励青年人刻苦学习,努力将知识化为力量,提升国防实力,让烈士的鲜血不能白流,让祖国更加繁荣昌盛!今天的幸福生活来之不易,是无数先辈用鲜血和汗水换来的,我们需要谨记教诲,通过实际行动来展现新时代新青年的风貌,不辜负前辈们的殷殷期望!

岳学忠,现年92岁,1948年入伍后参战40余次。1950年入朝,1954年回国。离休前为我校车队队长。(作者系文学院2019级硕士研究生)