三千里外的坚守奋斗

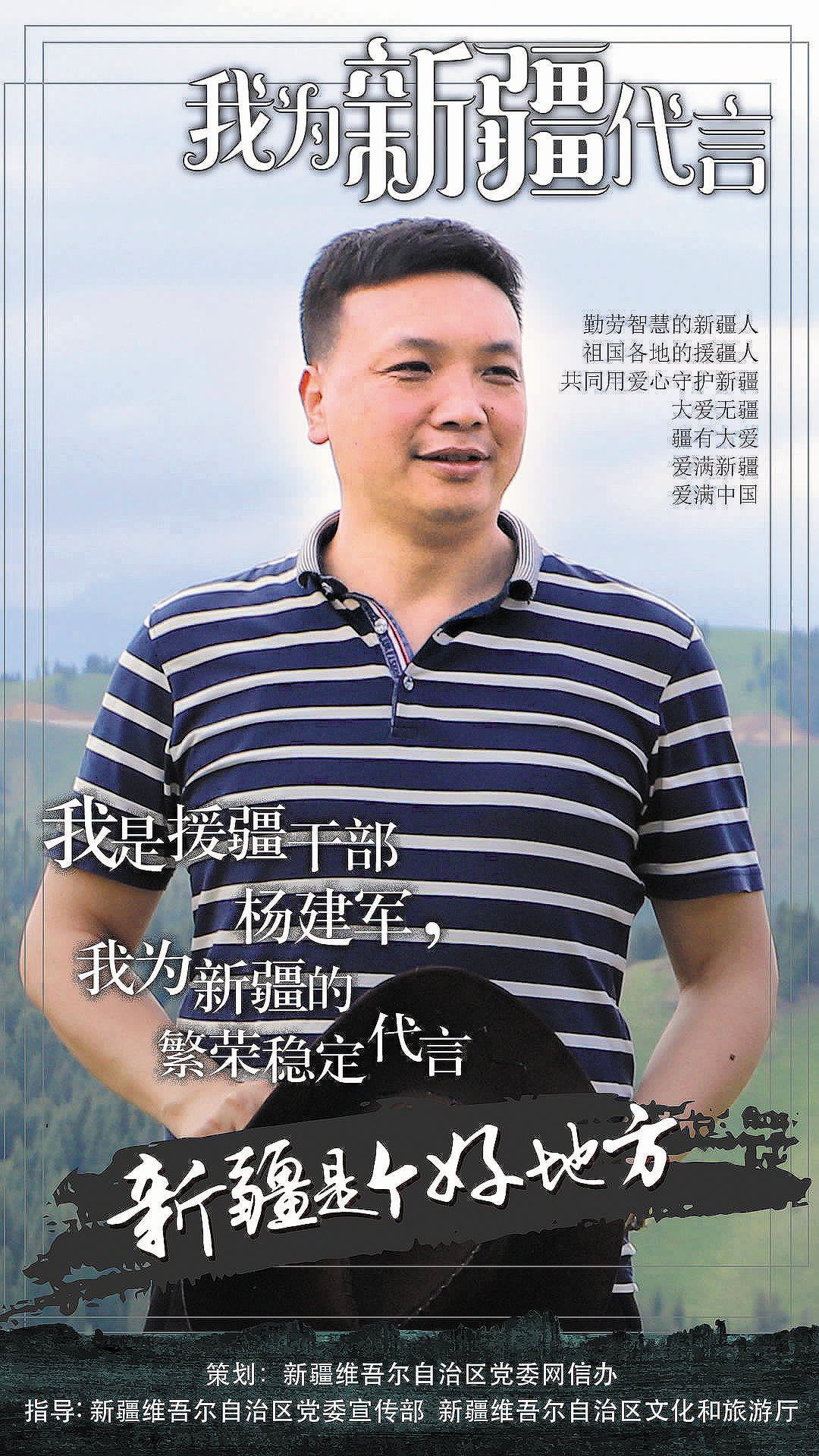

———专访我校中央第九批援疆干部、文学院教授杨建军

兰州大学到坐落于新疆昌吉州的昌吉学院直线距离约1700公里,是我校援疆干部在新疆最远的工作地点。1700公里之外,三千里路云月,对一个旅行者来说,是一个巨大的想象空间,但对于兰州大学文学院杨建军教授来说,是三年如一日的默默坚守,是一个人在远方的不懈奋斗。

作为我校中央第九批援疆干部,原定援疆工作期限只有一年半,但期满后他克服困难选择继续坚守,在三千里外的昌吉执着奋斗了三年。三千里外的三年,维稳定、建学科、立项目、争经费、培师资、促交流、助贫困、抗疫情,杨建军用实际行动讲述了一个兰大人坚守奋斗的故事。

抓学科建设:

三专业努力创造新纪元

援疆期间,杨建军担任昌吉学院中文系副主任。“昌吉学院中文系虽然办学规模不大,但是学科专业跨汉语言文学、网络与新媒体、旅游管理三大方向,系里师资力量薄弱,高职称、高学历教师屈指可数。”如何立足实际抓住学科建设的突破点,是摆在杨建军面前的大难题。

好在杨建军援疆前是汉语言文学专业科班出身的教授,在北京大学从事艺术管理与文化产业访学时,接触过网络新媒体及旅游管理相关知识,这为他跨专业搞学科建设提供了相关知识储备。

如何推动昌吉学院的汉语言文学专业发展呢?他通过调研了解到昌吉学院生源中少数民族学生占比超过50%,通过汉语言文学专业传承中华优秀传统文化,铸牢中华民族共同体意识是该专业需要承担的重要使命。“立足专业教师知识优势,为学院及社会推广学习普通话提供智力支持,该是这个专业学科建设的具体抓手。”杨建军说。

有了准确的建设定位后,他首先和同事们着力于昌吉学院的普通话推广工作,辅导少数民族学生提高普通话使用能力,在普通话推广中融入中华优秀传统文化知识。对接国家战略需求,协助申办国家语言文字推广基地,是该专业建设的另一重要举措。通过努力,昌吉学院的第一个“国字号”基地——国家语言文字推广基地获得批准,专业建设有了重要的依托平台。专业服务社会需求,是该专业建设迈出的第三步。教师有推广普通话的教学经验,工作有重要的支撑平台,中文系承担社会委托的普通话培训任务就顺理成章。学院第一个争取到的新疆县区教师培训项目,就带来了80多万的经费,推广普通话、申报发展平台、服务社会需求,让汉语言文学专业建设打开了新局面。

网络与新媒体的专业建设,同样瞄准新疆需求。杨建军首先致力于该专业建设舆情信息服务中心,为社会及学院的舆情研究工作服务。凝聚专业教师力量,指导获批该专业办学历史上第一个教育部级产学合作协同育人项目,既为专业争取经费也改善了办学条件。合作社会新闻媒体建设实习基地,又为该专业学生培养拓展了空间。

杨建军到中文系工作时,旅游管理专业刚开始招第一届学生,新办的专业该怎么办呢?修订完善人才培养方案、招聘完善师资队伍、打好教研科研基础、服务地方旅游部门是杨建军的专业建设思路。通过三年努力,该专业招生规模稳步增长,专业教师队伍委托培养了博士师资并招聘了新人,专业争取到的教科研项目经费大幅增长,学生还没有毕业,用人单位就争相前来洽谈安排实训实习,旅游管理专业成了昌吉学院办学的新亮点。

专业建设最让杨建军高兴的是创造了办学历史新纪元。“我们2018年顺利通过教育部本科教学审核性评估,2019年硕士点申报顺利通过教育部专家组检查,2020年昌吉学院中文系办学历史上第一个硕士点获准开始招生。”三年下来,中文系翻开了举办研究教育的新篇章,中文系的学科建设就此迈上了新台阶。

促教研科研:

三年两翻番跨越式发展

“你的专业主要研究什么?毕业论文写的什么内容?将来有没有进一步报项目的想法?需要我做好什么服务工作?”这是杨建军和中文系每个青年教师座谈交流时都提到的问题。杨建军刚到昌吉学院工作时,中文系年度教科研经费只有2万元,教师们关注教研科研者寥寥无几。

学院师资力量不足,老师们大量的工作精力集中在教学,同时兼职负责学生管理任务,谁愿意为一个前途未卜的项目而劳心劳力呢?为了打破大家只关注教学不关心科研的思维定势,杨建军作为中文系副主任,从会议号召到逐一谈话,从晓之以理到动之以情,但最初的工作还是面临许多困局。“一圈谈过之后,部分老师一下课看见我在楼道里就跑开了,边跑还边说是不是又要谈科研!”

但从长远来看,“要成为一个有发展潜力的高校,必须要靠科研”。杨建军决定,转变思路继续动员,抓住有教科研潜力的人,手把手教加鼓励激励并举。他首先重点动员几位有教科研申报潜力的人,拿出他们曾经申报失败的项目本子,逐一商讨分析问题出在哪里,逐字逐句给老师们修改项目文本。同时,他又自己拿出上万元,设立教科研项目申报资助体系,对写教科研项目申报书的老师进行资助,无论项目申报结果如何,只要申报教科研项目都给予不同级别的资助。“这一方面是鼓励,更重要的另一方面是表达对肩负繁重教学任务而挤出时间搞教科研的人的尊重。”

渐渐地,老师们明白了教科研项目该如何着手准备,越来越多的人会积极地“打扰”他,在教科研方面有想法后也开始主动找他交流。这一系列变化,带来了中文系风生水起的教科研项目研究发展态势。2017年度立项2项,2018年度立项4项,2019年度立项11项,连续两个年度实现立项数翻番。2020年教育部及昌吉州两个标志性大项目立项,又为中文系新增了65万的经费。

截止2020年9月,他动员中文系教师申报获批各级各类教科项目19项,累计争取到教科研相关经费230余万元。杨建军说:“现在我离开了,二百多万的经费全部留在中文系,老师们会真切感到搞教科研给他们带来的变化。有了科研经验和手头项目打下的底子,可以逐步巩固自己的研究方向,职业生涯的路会越走越宽。”

2019年昌吉学院试行学院各单位绩效考核,中文系各项工作赋分评价总体排名全校第一,杨建军的辛苦付出获得了公认。在旁人看来,援疆也许是“扶贫”,但对于杨建军来说,它更像是一次“扶智”,他将学科发展理念及教科研方法带给昌吉学院的教师,坚持“授人以鱼不如授人以渔”,让师生们找到了自信,看到了希望。

扶贫助师生:

走进离祖国最近的三天

“去国外的朋友常说,远离祖国后,祖国会在心中倍感亲近。当你日夜奔忙在祖国某个角落,可曾有离祖国很近的感觉?我是有这种感觉的,不是在生活的城市,而是在远赴边疆的岁月。”2020年初,中国作协选编的《2019年中国随笔精选》出版,杨建军的援疆工作纪实随笔《离祖国最近的四天》也是入选其中的文章之一。杨建军在文中深情忆写援疆工作生活,让他觉得自己离祖国最近的四天,其中三天就是他和帮扶的贫困乡亲及困难学生在一起,这三天正是他在边疆长期扶贫助困的缩影。

2017年国庆前夕,刚来援疆的杨建军,牵挂着家里生病住院刚做完手术的母亲,牵挂着家里一岁的孩子,他早早谋划准备假期回家,但临行前接到消息要坚守岗位。爱人决定从兰州过来看他,两人共度的日子也只有短短一天,杨建军要在国庆节去南疆开展结亲扶贫工作。由于时间紧张,他和爱人一起坐车从昌吉到乌鲁木齐火车南站,爱人由此向东返回家里,他要由此向西去靠近国境线的一个小村庄。“别人中秋节都是家人在一起,我们却在车站各奔东西。她虽然没有表现出来,但也有些小情绪。”杨建军说道。

杨建军乘火车彻夜颠簸一路向西,他要前往千里之外南疆阿克苏感受另一份亲情。时至今日,他还能流畅地说出这家人的住址:新疆阿克苏市柯坪县阿恰勒镇吐拉村,月尔尼沙汗老奶奶家。回忆首次去结亲的场景,刚进家门还没有见到人影,房间里就远远传来了一句“亚克西木(意为您好)”,见面看到老人眉宇之间的宁静与慈祥,打消了杨建军对语言不通的困扰。在翻译帮助下,他和老人从家里农活聊到家里小孩。谈笑间,老奶奶的大孙子蹦跶着回来了,看到杨建军之后也丝毫不认生,握着他的手边摇边跳,不停地说着“你好,你好……”

从此,杨建军在远方又多了一份牵挂,操心怎么帮助自己的“亲戚”成了他新疆生活的重要部分。看到(下转3版)