两代帝师柯劭忞

他曾花二三十年时间写成《新元史》,他曾先后担任光绪、宣统两位皇帝的老师,他还曾任《清史稿》总纂、清史馆代馆长……他就是我国近代著名学者、史学家柯劭忞。

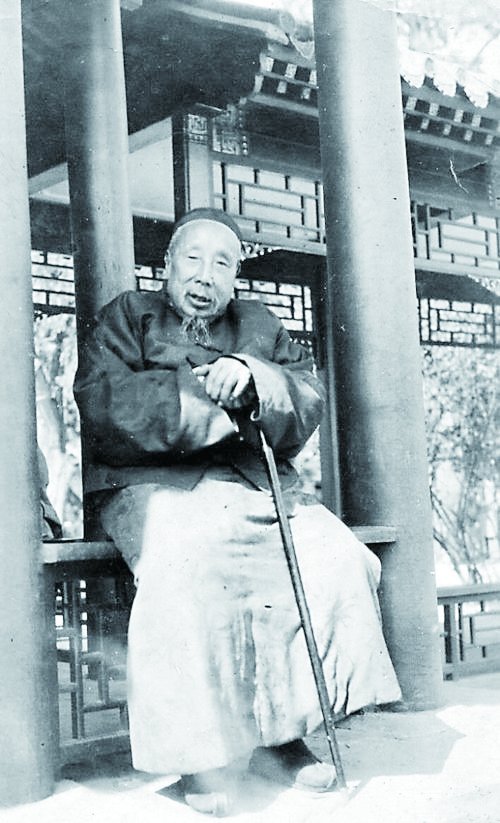

柯劭忞(1850-1933),字凤孙,山东省胶州市胶城镇人。柯劭忞出生在书香世家,7岁就能写出颇具文彩的诗句,16岁即考取生员,同治九年(1870),乡试中举。光绪十二年(1886),会试中进士,遂入翰林院为庶吉士,不久任编修。清亡以前,他曾先后任侍讲、侍读、国子监司业、湖南学政、湖北和贵州提学使、资政院议员、京师大学堂经科监督兼代理总监督、山东宣抚使、督办山东全省团练大臣等职。清亡后退居家中专心学术研究,完成了包括《新元史》在内的一大批学术论著,堪称近代大儒。

青少年时期发奋读书。

柯劭忞的父新柯衡一生嗜书如命,读起书来旁若无人,几成书癖。受父亲的影响,柯劭忞也是自幼喜欢读书,而且读书过程中的忘我状态,与其父相比似有过之而无不及。据说某年冬天的一个早上,他父亲柯衡起床后便隐隐约约闻到院内有一股布料烧焦的味道,他凭感觉判断这股焦味很可能来自儿子柯劭忞的房间,于是他推开柯劭忞的房门,果然见到室内烟气弥漫,焦味扑鼻,而柯劭忞正手捧书本靠近火炉聚精会神地看书,对弥漫的烟气和焦味及自己开门入内没有丝毫察觉。柯衡走近儿子一看,发现柯劭忞棉袄袖子由于靠火炉太近而被烤了个洞,正冒着火星和刺鼻的气味。柯衡立刻将柯劭忞胳膊拉开并用手扑打烧焦处,柯劭忞这才意识到怎么回事。指着柯劭忞袖子上烧破的洞,柯衡对柯劭忞说:“难倒非得把你的胳膊烤熟了你才能感觉到!喜欢读书没有错,我很欣慰,只是爹要提醒你,以后不要这么收呆子气。”

16岁那年,柯劭忞考中生员(秀才)后到河南安阳县署去探望在此供职的父亲柯衡,柯衡便领着柯劭忞拜见一起工作、生清活的各位同事。第二天柯劭忞如厕,遇见了头一天拜见过的父亲同事,忘记了昨天拜见时已向此人作过揖,便再次鞠躬作揖向其致敬,恰巧此人正与别人交谈,没有注意到柯劭忞的搭讪和鞠躬施礼,未作任何回应,柯劭忞当时几乎尴尬死了,感到屈辱而又窝火。看到柯劭忞一脸愤怒,柯衡发现不大对劲,忙问怎么回事。柯劭忞将如厕遭遇如实向父亲讲了一遍。父亲一听既感到好笑又非常理解,对柯劭忞说:“本来就怪你多事。昨天你已经对他作揖施礼,今天何必再作?何况你不过一个后生小子,被人看不起也很平常。假若你中了举人中了进士,谁会看不起你呢!”听了父亲的一席话,柯劭忞非常感动,发奋要努力攻读,考中进士,以雪此“耻”。从此以后,柯劭忞读书更加入迷,几乎达到废寝忘食的程度。有心人天不负。柯劭忞的忘我和努力没有白费。20岁时,柯劭忞便考中举人。以后的会试虽好几次都名落孙山,但最终在36岁那年考中进士。面对中了进士的儿子,柯衡欣慰地对儿子柯劭忞说:“你应当深深感谢当初那位没有理睬你的人,要不是他无意中的一激,你能不能考中功名还难说呢。”

誓死不做民国的官。

柯劭忞是一代大儒,经学、史学、小学等无所不通,也可以说他是一位老学究、老夫子,是儒家文化和伦理观念的传承者。因此,忠君观念、一臣不事二主的观念在他心中可谓根深蒂固。面对大清国的灭亡,柯劭忞曾痛哭流涕,和诸多晚清遗老一样,痛恨革命军,痛恨民国,发誓不做民国的官。民国成立后,柯劭忞先是和其他遗老一样回青岛过了一段时间,然后返回北京位于西单太仆寺街的宅院,除了短期任过溥仪小朝廷侍讲和南书房行走外,深居简出,不问政事,一心撰写他的《新元史》。但柯劭忞的学问和影响太大了,哪届政府都无法忽略这位老学究的存在。袁世凯曾几次派人邀请柯劭忞出山做官都被他拒绝,因为在柯劭忞的心目中,袁世凯早已失去了传统儒家士大夫应有的廉耻,作为饱受皇恩的大清重臣,却在清廷最危难的关键时刻阳奉阴违,背叛了朝廷,成为大清亡国的罪魁祸首,这样的人不值得为伍。民国三年(1914)五月,袁世凯根据《中国华民国临时约法》设立参政院,希望通过搜罗那些有复辟帝制意愿、德高望重的前清遗老们来为睡在己呐喊助威,以便将中华民国改制为中华帝国。柯劭忞被选为参政院参政,同时亦被选为约法会议议员,对这两职,柯劭忞均拒绝出任。在当时众人眼中,参政院参政和约法会议议员是多少人削尖了脑袋都抢不到的好差,有人问柯劭忞:“你为什么不去参政呢?”柯劭忞回答道:“政出多门,何参之有?”

同样是在民国三年,袁世凯政府开设清史馆,准备组织学者编修清代历史,任命赵尔巽为清史馆馆长,而柯劭忞也被聘为总纂。对此,柯劭忞爽快地答应了。好多人对此会非常不理解:“柯劭忞誓死不做民国的官,清史馆也是袁政府设立的,柯劭忞为什么会答应清史馆总纂一职的任命呢?”这还是要从柯劭忞浓厚的忠君情结中得到解释。当时清史馆所聘任的骨干力量大都是具有浓厚遗民心结的晚清遗老,包括柯劭忞、赵尔巽、缪荃孙、王树楠等晚清老臣们都认为,就民国职,编大清史,是在一定程度上为大清国效力,用今天的话说就是曲线救国,不算背叛大清,更不能算贰臣。何况,这些晚清遗老们在大清灭亡以前都是高官厚禄,民国以后做起了遗民,没有了经济来源,清苦窘迫状况可想而知。任职清史馆,既可使他们获得一些收入,也可让他们在为大清效力的心理安慰中继续保持那份尊贵的遗民的情结。任职清史馆以后,柯劭忞作为总纂不仅要承担大量的稿件审阅修改任务,还作为主要撰稿者撰写了好多人物传纪及天文、历算等专业性较强的专志稿。

1927年,清史馆馆长赵尔巽病逝,柯劭忞众望所归,为成为清史馆的不二人选。当时的北京国民政府国务院以通令形式发布清史馆馆长的任命状,任命柯劭忞为馆长。时任国务总理潘复有一次遇见柯劭忞,柯劭忞遂对潘复说:“馆长一职,虽见明令,然以吾之衰朽,如何再能任一切烦剧。此事实来挂一空名字耳。”潘复明白柯劭忞在自谦,于是对柯劭忞说:“馆长年固高,惟此职非硕望者不能胜任,这个挂名,是常人挂不到的。”柯劭忞说:“挂名不挂名,任事不任事,这且不说,但是我的俸禄,是月月不能欠的。否则,这个挂名,我情愿牺牲。”潘复听后笑着说:“馆长请放心,到月底亮晶晶的大洋钱,准如数奉上。”两人相与大笑而散。

诗咏胶州大白菜。

翠叶中苞白玉肪,严冬冰雪亦甘香。

园官不用夸安肃,风味依稀似故乡。

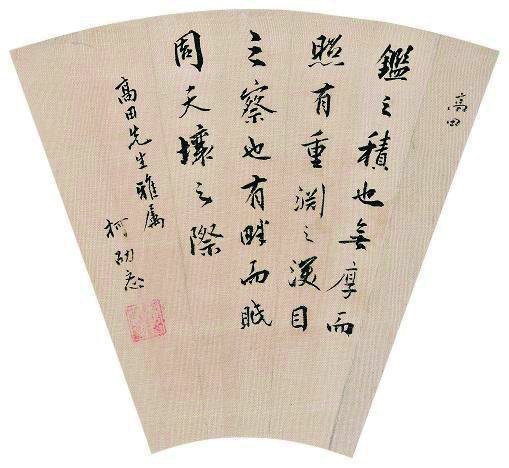

这是柯劭忞描写自己家乡特产胶州大白菜的诗,题目就是《种胶州大白菜》,收录在柯劭忞诗集《蓼园诗钞》卷五中(“蓼园”是柯劭忞晚年为自己起的号。因为柯氏北京太仆寺街家中有一大片后园,长满野蓼,柯劭忞遂自号“蓼园”)。

大白菜古代又称菘,在我国各地均有栽培,是北方冬季的主菜,因为耐储藏,价格又便宜,所以成为家家户户必备的过冬疏菜。而胶州大白菜在所有白菜品种中最为上乘,很多艺术家们都将胶州大白菜作为重要的表现题材。自1886年考中进士移家京城后,柯劭忞在自己位于太仆寺街的家园中每年都要种上一些胶州大白菜。一方面可以丰富自己的菜篮子,同时可以化解在外游子的思乡之情。柯劭忞写《种胶州大白菜》一诗的具体时间不可考,但肯定是在他定居北京之后所作。从这首诗后两句看,柯氏所描述的显然是在京城家中所种的胶州大白菜。诗中所展示的离乡游子的那份浓浓的乡土情结,诗中所表达的作者对于胶州大白菜的那份由衷赞美和热爱,可谓淋漓尽致。柯劭忞的这首诗与后来李苦禅大师画的水墨写意《胶州白菜美》相媲美,堪称山东人赞颂胶州大白菜的诗画合璧。

柯劭忞每年种的胶州大白菜除了自己食用外,还经常馈赠给亲朋好友,其中就包括柯劭忞的进士同年、曾任民国大总统的徐世昌。徐世昌和柯劭忞都是光绪十二年(1886)进士,同在翰林院任职多年。尽管柯劭忞对徐世昌在大清亡国后“以清太傅而仕民国”的行为颇有微词,但在生活中两人始终保持着密切的交往和友谊。柯劭忞住在京城西四一带,徐世昌住在东四一带,每年秋冬之交大白菜收获之后,柯劭忞总要送一些给徐世昌,有时还互相索诗记趣。徐世昌现存诗歌中共有4首诗提到柯劭忞的胶州大白菜。如这首《简柯凤孙索胶州晚菘》:“老树荒苔十亩宫,为农为圃说家风。晚菘若种胶州种,分与蓬门种菜翁。”诗中的徐世昌自称“种菜翁”,却盼望能分享到柯劭忞种的胶州大白菜。另外两首《柯凤孙同年馈自种晚菘索诗》、《凤孙许馈嘉菘久待不至作诗询之》,不用看内容,仅从题目就可感受到两人之间的“大白菜”交往虽简淡却不俗气,充满了浓郁的生活气息。更有趣的是这首《胶州之菘著闻海内。曩余岛居时已饱尝之矣。柯学士凤孙胶产也,馈余自种晚菘,风味绝佳,为畿辅诸菘之冠,当是胶州种子。学士自朝政变更后,杜门著书,辟荒园种菜自给。顷馈菘索诗,已答一律。复成长篇以贻之》诗,不仅全诗篇幅长,题目也很长,几乎就是一篇小文言文,将胶州大白菜和好友柯劭忞的生活状态及品操作了简要介绍,堪称柯、徐二人胶州大白菜交往的一段佳话。

(本文为“中华优秀传统文化故事会”第二批入选作品《近代大儒柯劭忞的故事(系列)》,有删改。《齐鲁晚报》2017年11月24日”齐鲁人文“版亦曾以《两代帝师柯劭忞诗咏胶州大白菜》为题摘录发表)