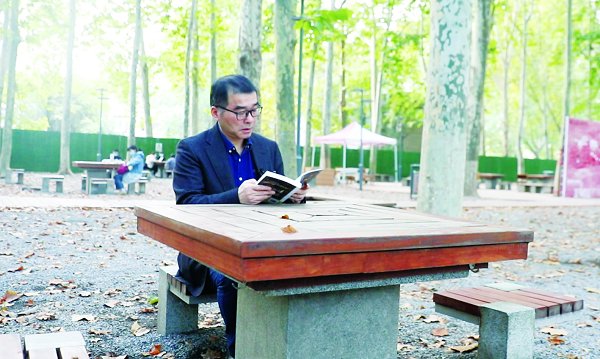

数学楼边上的小树林和文史楼

蔡天新先生的《我的大学》,由商务印务馆出版。全书按时间分为三辑:本科生、硕士生和博士生阶段,共32章节。本书既是作者少年大学生的成长史,也记录了他学理从文、文理兼修的心路历程。

1

1978年,我从浙江台州考入山东大学。10月6日,我乘火车来到济南,开始了为时九年零两个月的大学生活。那时的数学楼在新校(中心校区)南大门内侧,是一幢独立的四层楼房,我们在三楼办公室改装的宿舍住了两年。二楼有一条封闭的通道,向北连接一幢两层的教学楼。那时数学系分四个专业,即数学、计算数学、自动控制和电子计算机。

数学楼的北边有一片小树林,旁边是文史楼,遐迩闻名的《文史哲》杂志编辑部就在里面。后来我听说,文史楼西头还有属于理科的光学系,该系学生里有比我低两级的同龄人薛其坤,临沂蒙阴人,现任清华大学副校长,曾因首次实现量子反常霍尔效应获得“求是杰出科学家奖”和首届“未来科学大奖”之物质科学奖。

每当下课铃声响起,我们会走到三角地带的空地上,或者小树林里聊天。那时候,山大小树林里的梧桐树还没有现在这么高大,也没有这么舒适的桌椅可以休息、看书,不过已经有了石制乒乓球桌和报亭,两条对角线上的小路也已经被行人踩踏出来了。

偶尔,我们会看见日后蜚声世界的电影演员巩俐走过小树林,她的双亲是山大经济系老师。巩俐是在山大校园里长大的,我们上大学那会儿她还不满十三岁。后来她经历几次高考失败后,调转方向进了中央戏剧学院表演系,那是1985年,我开始在山大读博了。

记得那会儿,包括我在内的不少同学已注意到这位日后被称为“巩皇”的长着虎牙、酷似日本演员山口百惠的姑娘。都说山东女子大气,我读书期间见到的未来的女名人绝不止巩俐一个,只不过她是最早见到的。而最近为公众熟知的要数生物学家、美国普林斯顿大学教授颜宁。我入学那会儿,她尚不满周岁,她的家在离山大不远的章丘县(区)。

虽说数学楼、文史楼与小树林构成一个三角形,但却不在一个水平面上。文史楼的地势偏低,它的南门多数时间关着,因此课间休息时我们遇不到文科生。几乎是正方形的小树林却永远开放,它的西边是文史楼,南边是数学楼,北边是研究生宿舍楼,东北角是化学楼。

说到化学楼,那里不仅有后来的校长邓从豪(我的硕士学位证书上盖有他的印章,1998年元旦前后,他和我的导师潘承洞先生先后去世,山大在一个月内痛失两位校长),还有与薛其坤同龄同年级的马大为,河南社旗人,现任上海生命有机化学国家重点实验室主任。2018年,马大为继校友薛其坤之后也获得了“未来科学大奖”之物质科学奖。

化学楼旁边还有晶体材料研究所(国家重点实验室),老所长(主任)蒋民华是我的台州老乡(临海人)。蒋先生毕业于青岛时期的山大化学系,后来参加留苏俄语培训达标。我念书时蒋先生已非常著名,1991年他与潘承洞先生一起当选中国科学院院士。

2

我入学之前,便听说了山大的《文史哲》杂志,因而文史楼那扇总是封闭的南门对我来说颇为神秘,这种神秘感甚至有某种意义上的启迪作用。不久我又听说,二十世纪五十年代毛泽东曾表扬过中文系的两位毕业生,也就是“小人物”李希凡和蓝翎,他们敢于挑战“学术权威”、红学家俞平伯。后者是浙江湖州人,清代朴学大师俞樾的曾孙,夫人是著名数学家许宝騄的姐姐。

1964年,《文史哲》又一次因为最高领袖引人瞩目。那年《文史哲》第一期发表了中文系高亨教授的诗词《水调歌头》,上阕开篇“掌上千秋史,胸中百万兵”。高亨把这首诗寄给毛泽东,收到了回复:“高文典册,我很爱读。”我听说,校门和佩戴我们胸前的校徽上的毛体“山东大学”,即出自此回信的信封。

我还听说,二十世纪五十年代山大中文系就有“冯陆高萧”之说。这一说法闻名全国,后来虽一度销声匿迹,但在我们上大学以后又重新浮出水面。“高”即高亨,而排在前两位的冯(沅君)和陆(侃如)堪称二十世纪中国最著名的一对伉俪学者。

冯沅君与高亨同龄,他与年轻三岁的先生陆侃如均为古典文学史大家,冯沅君还是现代著名作家,夫妻俩双双获得巴黎大学博士学位。1949年夫妻两人来到青岛,任教山东大学中文系,陆侃如曾担任校图书馆长、《文史哲》主编、副校长(冯沅君后来也担任了这一职位)等职务,却不幸被打成了“右派”。

我们入学时冯先生已经作古,陆先生卧病在床,两个月以后他也去世了。由于他们没有子女,骨灰由故乡江苏海门的亲戚接回老家,存放碗橱之中。海门市政府获悉以后,以诞生陆先生为荣,不忍两位大师恩爱一生,死后竟异地相思。经与山东省有关方面协商,将“海门媳妇”冯沅君的骨灰也请回海门,在三阳镇东边的普新村建了一座陆冯合葬墓,实现了他们“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的夙愿。

2015年夏天,我趁着在海门麦穗书房讲课之际,在诗友陪同下,驱车造访了诗人卞之琳故居,也找到那座田野中的四人墓:左边,安卧着陆冯大师,书法家赵朴初题碑;右边,长眠着陆先生父母,陈毅元帅题碑。据说原先是一条泥路,在先我造访的财政部长项怀诚学长来过以后才有所改观。

冯沅君出生于河南南阳,大哥是著名哲学家冯友兰,二哥是地质学家、学部委员冯景兰,作家宗璞是她的侄女。据晚年的冯友兰先生回忆:“1962年,乘工作之便,我曾到她们家(济南)去过一次,室内的陈设非常简陋。她喜欢买书,但书架子几乎是用几根棍子支起来的,给人的感觉是住旅馆,好像明天就要搬家的样子……”

冯先生和陆先生过世后,由于高亨先生长居北京,“冯陆高萧”只剩萧涤非先生一人了。萧先生是国内研究杜诗首屈一指的专家,我读书时他正主编《杜甫全集校注》。

有几次,我看见戴帽子的萧先生走过在小树林,或站着与弟子们交谈(其中李从军与我在研究生会共事,后来出任新华社社长,我们对二十世纪八十年代文史楼的舞会有着共同难忘的记忆)。我听说,萧老在西南联大做过教授,那他应是我见过的唯一一位联大文科教授了。萧先生是江西临川人,那可是出过大文豪王安石和汤显祖的地方。

印象里的萧涤非先生冬天喜欢围着一条长围巾,我无法想象当年他是清华大学百米记录创造者,11.1秒的成绩一直保持到新中国成立以后,他还是清华足球队的主力队员。此外,中文系至少还有两位名教授为我辈所知,以诗歌朗诵著称的高兰和以书法著称的蒋维崧,后者的塑像恰好立在小树林南侧,也就是当年我们的课间聚集地。

正如中文系有“冯陆高萧”,山大历史系也有“八马同槽”之说,他们是:杨向奎、童书业、黄云眉、张维华、郑鹤声、王仲荦、赵俪生、陈同燮。其中杨向奎先生是《文史哲》的首任主编,我入读山大时,杨先生和赵俪生先生等五位或调离或病故,唯有张维华、郑鹤声、王仲荦三位先生尚且健在。

王仲荦先生是浙江余姚人,国学大师王国维的弟子。1981年,他和萧涤非先生成为我国首批博士生导师。如今,“八马同槽”和冯陆两位先生塑像已矗立在校园里,紧邻文史楼和小树林。不仅如此,我在学人大厦还看见油画“八马同槽”。

3

最后,我想说说对山大哲学系的印象。

哲学系可能没有与“冯陆高萧,八马同槽”媲美的教授,但却有坊间流行的“三怪”,即臧乐源的爱情学、刘大钧的周易学和张颖清的全息学。毕业生中也有一位成为著名的社会学家、学部委员李培林,他是济南人,和我同年入学,后来留学巴黎,获得索邦大学博士学位,担任过中国社会科学院副院长。

哲学系主任臧乐源教授嗓音洪亮,他的父亲、诗人兼《诗刊》首任主编臧克家先生也是山大校友,是曾经执教山大的诗人闻一多先生的学生。公众知名度甚高的刘大钧教授成为易学权威,其著作《周易概论》被译成多种外语。据说刘大钧教授早年三次投考山大未果,他和张颖清教授都依靠自学成才。1978年,刘大钧在《中国哲学》上发表了第一篇论文《读史释易》,被时任社科院院长的胡乔木看中,写信建议山大将其调入。英年早逝的张颖清教授是内蒙古包头人,他创立的全息生物学曾引发学界争议,1984年调入山大哲学系,后被破格晋升为教授。

2010年,刘大钧先生受聘山东大学首批终身教授,同时被聘请的还有文学院周来祥和袁世硕两位教授。他俩是同龄人,同年毕业于山大,分别专攻美学和古代文学,也都曾受业于冯沅君先生。两位是山大文学院堪称先生的老师,可惜周先生已去见冯师了,而袁先生的夫人严蓉仙著有《冯沅君传》。

2018年秋天,在我们入读山大四十周年之际,商务印书馆出版了我的回忆录《我的大学》。最近,我又为商务印书馆主编了两本诗集——《地铁之诗》和《高铁之诗》,那分别意味着时间之诗和空间之诗,共收录古今中外400多首佳作,每首附有评析,我也从陆先生和冯先生合著的《中国诗史》中摘录了若干精彩评语。