以文化创新理念,以服务践行旅游

——记我校十佳班级2017级旅游管理涉外旅游班

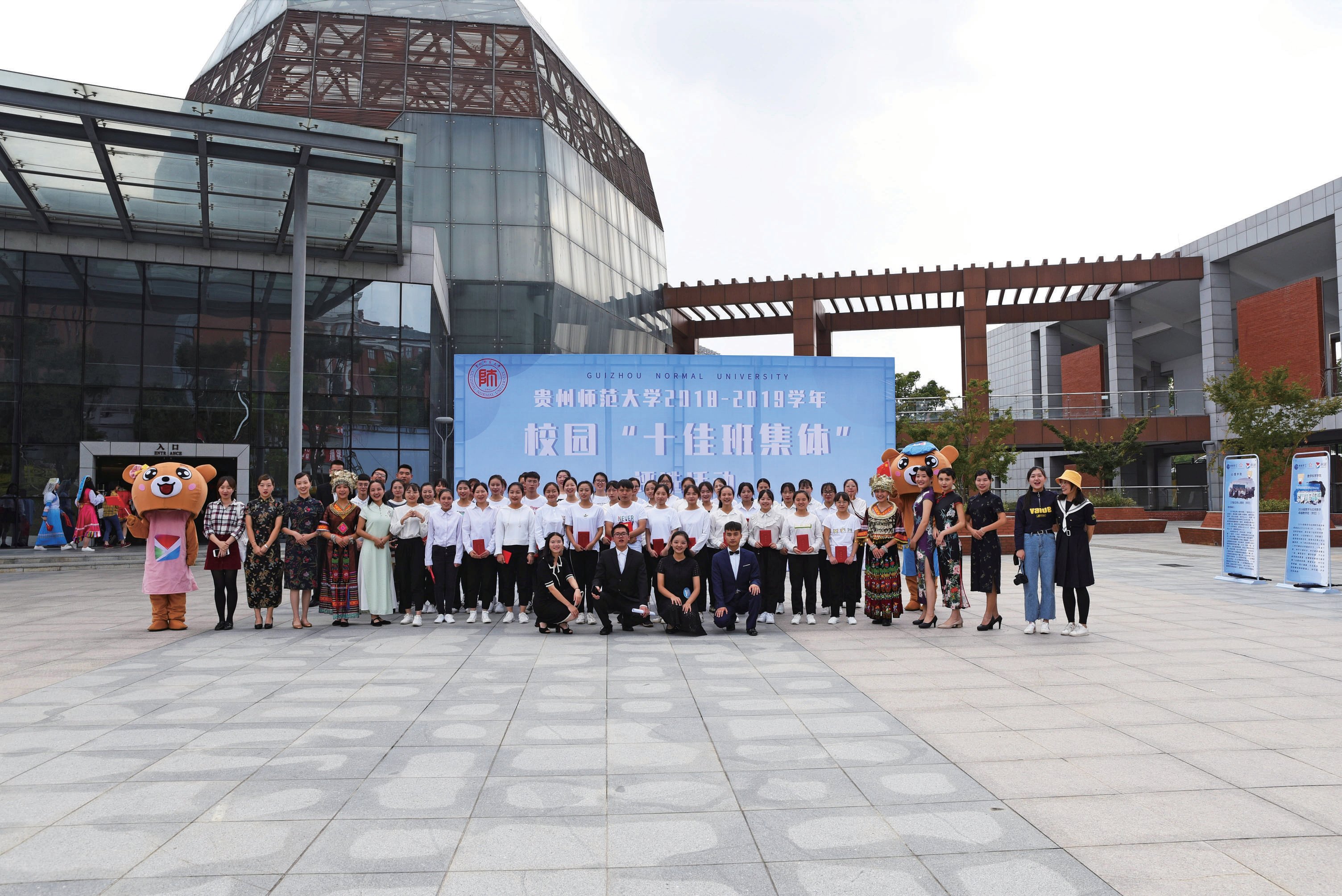

国际旅游文化学院2017级旅游管理涉外旅游班(以下简称17涉外班)以出色的表现和过硬的实力荣获了十佳班级评选现场汇报和线上网络投票三等奖的好成绩。17涉外班通过团建带班建的方式,完善班级规章制度;依托全域旅游的背景,构建了“旅游+文化+语言”的班级学习模式;根据严峻的就业形势,将职业规划工作细致落实到每一位同学的学习计划当中。两年的时间,奋力前行,团结共进,积极向上,勇于创新。无论是在学业成绩,志愿服务还是科研成果方面,17涉外班都交出了一份优异的答卷。

凝心聚力,厚积薄发

每一次的荣誉都来之不易,埋头的努力是为了更有力的蓬勃迸发。为了此次十佳班集体的比赛,17涉外班的同学们准备了两年,努力了两年。“凡事没有巧合,机会都是留给有准备的人的。”担任此次先进班集体汇报人的杨梓琪说到。在本次评比期间,17涉外班展示了他们独特的班级凝聚力。从学院评比现场到学校汇报现场,班委们带着同学们一起整理班级材料,听取辅导员黄倩的建议,拟定申报材料框架,收集资料,确保将班级每一项优秀成果都提炼到申报材料中,不断完善精细PPT和演讲稿。在评比时为了凸显旅游的民族特色与国际特色,17涉外班的同学们运用侗族和苗族两种民族语言,以及英语、日语、韩语、法语四种国际语言作为汇报的开场表演,得到了现场评委与观众的一致好评。正如鄂温克族的俗语所说那样:“星多天空亮,人多智慧广。”这就是集体的力量,大家心往一处想,劲往一处使,都在为班级荣誉奋斗着。“看到同学们都在努力为班级做贡献我觉得特别开心,涉外班就是一个团结有凝聚力的大家庭。”班长王煜说。辅导员黄倩也给予了高度的评价,她认为17涉外班表现得非常棒,达到了预期期望值。

志愿先行,情系校园

一只手,一颗心,一种责任。一点光,一点热,一份温暖。在志愿路上奋进的17涉外班,结合自身旅游专业特色,广泛参与社会实践及志愿服务活动当中。在学校和学院的组织带领下,同学们多次参加数博会、酒博会、民博会等志愿服务以及孔学堂传统文化等活动,全班累计志愿服务时长近2000小时。其中,3人作为2018年生态文明贵阳国际论坛一对一志愿者,服务质量获得了省参室以及参会嘉宾的认可;6人参加“三下乡”社会实践服务,并获得优秀社会志愿服务者称号;56人参与“西部一流”旅游论坛,助力学院学科一流建设;6人参加美丽校园导游志愿活动;14人参加新加坡交流团交流活动和“2019国际山地旅游联盟年会”志愿活动,助力贵州山地旅游发展。17涉外班用行动挥洒热情,用爱心点亮未来,将每一份坦然与热忱投入到志愿活动里,携手同行,共创优秀班级,为学院增光添彩。

“作为一名青年志愿者,参与到志愿服务活动中,在提高修养和素质的同时,还能增强做事能力。”王煜说。以服务社会为枝,结出繁花硕果。17涉外班积极服务于志愿活动,用责任去传递正能量,努力散发出光和热!

练就本领,服务旅游

以班长为“领头羊”的班委队伍团结班级同学,用理论联系本班的实际,慢慢摸索出一条适合本班发展的特色之路:构建党建带团建,团建促班建的组织发展构架,将“一学一做”学习常态化、制度化;并在发展全域旅游的背景下,专业响应以培养一线服务及管理的复合型人才为目标,构建了以“旅游+文化+语言”的班级学习模式。在班级里成立科研小组,考研小组依托17级联合党支部申报的“双联双创”项目,将思想政治教育与专业发展有效融合,积极申报创新创业以及科研训练计划等项目共计20余人次,其中2项获得省级立项,3项创新创业项目分别获省级赛一等奖、校赛一等奖、二等奖。

“如切如磋,如琢如磨。”脚踏实地,勤勤恳恳。从大一开始,辅导员黄倩就带领着17涉外班的同学们思考自己的职业规划,鼓励大家积极尝试,不断在实践中提升自己的能力。因此17涉外班的同学们十分清楚自己的定位,结合树立目标,竞争意识十分强烈,形成你追我赶的学习氛围。经过坚持不懈的努力后,结果是喜人的,17涉外班的英语四六级、导游证,教师资格证等这些考级率是全专业乃至全年级通过率最高的;全班专业科目通过率为99%,全班平均成绩为83.65分;50余人次获得“外研社杯”全国英语阅读大赛奖,同时考取导游资格证、教师资证书、茶艺资格证书等;1人获得国家奖学金,7人次获省级以上奖励,48人次获得校级以上奖励。

不忘初心,砥砺前行。17涉外班坚信心中有理想,脚下有力量,不断磨练与突破。回首过去,每一份沉甸甸的荣誉都是过去无数个咬牙坚持的瞬间换来的。两年时间,他们愈渐成熟,愈渐优秀,用责任体会志愿,实践走进旅游,知识丰富头脑。他们不断试错,不断积累,所有的沉淀只为成为更加出色的旅游人。

(本报记者 周娇娇 黄梅 柏雪 陈前婷)