高大上的新图书馆是怎样建成的?

▲人脸识别通道

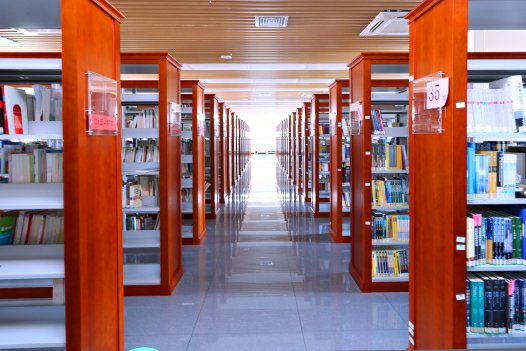

▲海量藏书

▲自助借还书机

▲舒适的座位

▲海南文献中心

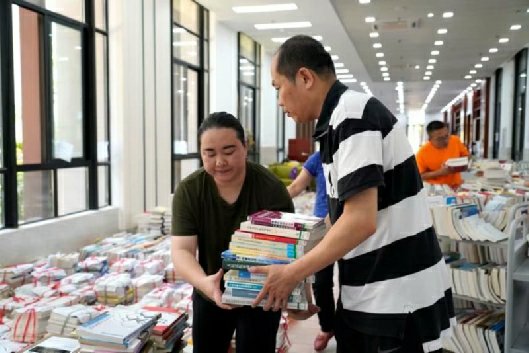

▲图书馆全员投入图书搬迁工作

呕心沥血,建一流图书馆

“立身以立学为先, 立学以读书为本” 。图书馆里藏卷万千, 徜徉书海中一坐往往就是一日。同学们期待许久的海南师范大学桂林洋校区新图书馆于 6月 3日开馆试运行。崭新的大楼矗立于校园中心, 先进的设施让人眼前一亮, 而这一切都离不开一位位老师的不懈努力和建设者们的辛勤建设。

2016年, 我校党委提出要 “建设全省一流图书馆, 为全体师生提供优良学习环境” 的目标, 校党委书记李红梅、 校长林强以及分管基建的校领导多次亲临建筑工地现场办公, 推动图书馆大楼建设。

能在宽敞明亮的图书馆自习, 一直都是海师学子们的心愿。为完成好学校交给的任务, 回应海师学子的期待, 图书馆领导班子肩负着重大的责任。几年来, 图书馆和基建处一起, 在功能布局规划上、在家具配置上、 在智能管理系统完善上, 他们不厌其烦地反复组织论证研讨, 比如书库安置在负一层节省空间、 研修间远离阅读区削减噪音、 馆内强电弱电供应合理配备等等,力争建设方案做到最优化。

经过四年的齐心协力, 新的图书馆已经建成, 只等待着最后书籍的搬迁。今年四月, 师生还未返校时, 图书馆的馆员们就投入到了图书搬迁工作中, 为的就是能在开学时让海师学子见证图书馆开馆。

时间紧, 任务重, 图书馆人员力量不够, 怎么办?图书馆党总支发出倡议, 号召全体党员积极发挥共产党员的先锋模范作用, 冲锋在前, 作好表率, 连档案馆的全体同志也参与到新馆搬迁工作中来。

受新冠疫情影响, 当时桂林洋校区的商店餐馆并未开业, 校车也没有运行,馆员们只能从家里自带午饭,自行开车来到桂林洋校区工作。四月的海南酷暑难耐, 而疫情期间, 联系搬运公司又比平常困难, 很多工作都是图书馆人自己动手。后经过多方协调, 图书馆才解决了图书从龙昆南搬运至桂林洋的问题。然而, 当书籍一点一点聚集在图书馆里时, 工作人员发现整理分类也不是一项简单工作。所有的书籍都必须整理归类, 有序摆放, 十分耗费体力。上万类书籍密密麻麻地排列在新馆一楼, 占满了整个楼面。七十多名老师或蹲、 或跪, 有条不紊的进行着。有的老师已经到了快要退休的年纪, 本可以把这些体力活交给年轻人, 但却并没有, 反而跟他们一起干。虽然腿脚不好, 动作慢了些, 但丝毫不懈怠。一天下来他们要喝七八瓶水, 难耐的高温经常使他们湿透了衣服, 长时间弯腰低头工作给他们的身体带来不同程度的损伤。

书籍整理完成后, 据后期检查统计, 我校新馆图书整理错误率竟不足千分之一!图书馆党总支书记符史涵说: “整理工作很辛苦, 但是没有一个人掉队,我们 70余人坚持了将近两个月, 这已经不能用出色来形容我们这些老师了,他们是无私的、伟大的!”

为了能将新馆建好、 办好, 图书馆领导班子先后多次远赴各地大学图书馆参观考察, 其中不乏有南京大学、 西南大学、 华南师范大学等国内知名高校。对此,符史涵自信地说:“新馆投入使用后,一定是全省一流的图书馆!”

在建馆中付出努力的除了馆内人员, 还有负责图书馆数字系统的技术员。五月开学后, 为了推进新馆的信息管理系统健全完善, 同时又不与大数据防疫工作冲突, 技术员们只能每天夜晚等到同学们回到宿舍后才开始工作, 凌晨一两点回宿舍已成为家常便饭。在他们的不懈努力下, 新馆大门入口的人脸识别系统等一系列大数据信息管理系统已正式上线。

海师图书馆人有一个共同的特点: 无论何时, 所有的海师图书馆人都爱馆如家, 嗜书如命。他们热爱海师图书馆, 对学校赋予他们的职责尽心尽力。如今拥有海量藏书、 众多亮点的新图书馆能够建设完毕, 也正是因为这个优良传统的不断发扬传承,海师图书馆才有了今天。

“每每看及桂林洋新图书馆, 都会想到历代海师人呕心沥血, 为海师图书馆建设而奉献。不论是从前的老馆长符曼芳, 还是现在负责管理图书馆的工作人员, 都是一代又一代海师人努力的结果, 在今天也终于有了更大的进步。” 图书馆馆长刘家宁说道。

重回四九年, 追忆建馆历史

在历史的长河里回溯从前的记忆, 海师一共建起了 6座图书馆。

1949年的秋天, 海南最早公办高校——海南师范学院成立, 与琼崖师范学校共同建立的图书馆旧址位于今琼台师院校内。当时虽处于动乱年代, 资金拨款困难, 但图书馆的建立仍拥有齐全的设备与图书, 二层楼的图书馆, 是那个年代里心灵慰藉的知识场所。后因全国院系调整, 1952年海南师范学院改为海南师范专科学校。1953年 7月, 高等学校院系再次调整, 海南师范专科学校合并于华南师范学院 (今华南师范大学) 和华中师范学院 (今华中师范大学) 。

1958年, 海南区党委决定恢复海南师范专科学校。随着学校的变迁,海师于校内建立了新图书馆, 旧址位于板桥路,现在的海师小东门, 13栋教师公寓所处位置便是海师重划后新图书馆所建之地。新建的图书馆是平瓦房。

60年代, 海师新建图书馆, 图书举家搬迁, 入住当时海南第一座高楼(今数学楼与物理楼之间的过道上方建筑) , 楼层有六, 一楼封闭唯有一条通道入内, 楼层图书琳琅满目, 小指环牌扣是进入图书馆的身份证, 将个人物品寄存, 领了指环扣便可一头钻进书林。图书馆庞大的身躯给予了图书最大的兼容,这个图书馆大楼, 是六十年代海南藏书量最大的图书馆,拥有 “海南第一图书馆” 的称谓, 也是当时海南第一座最高的楼层建筑。

80年代, 海师图书馆再次搬进了新的住所, 今龙昆南校区在用图书馆与立体车库之间的楼房内。该图书馆于 1982年兴建, 1986年竣工。 图书馆建筑整体呈 “工” 字形, 楼面正大门面向同现在在用的图书馆方向一致, 新搬入的图书馆宽阔使图书有了更好的分类, 每层楼都有相应的图书资料室, 极大的便利了学校师生。

2005年, 在 “工字楼” 的基础上建成的新图书馆落成, 将 “工字楼” 拆掉分开, 前一栋楼与新建图书馆连接一起重新改造, 同一白色调, 统一风格,就构成了龙昆南校区使用至今的图书馆。其内部更加现代化、宽敞、 明亮、 大气, 设施也更齐全, 科学的规划布局使图书馆的功能不仅只局限于简单的藏书。

而如今, 2018年被评选为“海南十大最美校园建筑” 之一的桂林洋校区新图书馆已经开馆试运行。它的诞生见证了海南师范大学漫漫历史中的又一节点, 是学校教育事业发展中的重要里程碑, 必将起着至关重要的作用。

新的地标, 新的高姿态

新图书馆位于桂林洋校区主轴线的中央位置, 面朝海涛大道, 周边被综合行政楼、 理科综合楼、 实验中心大楼、 公共教学楼、 文学楼、 外语学院楼围合。建筑高达五层, 总建筑面积约三万平方米, 已成为桂林洋校区新的地标建筑。

新馆试运行的开放时间为每日8:00-22:00。新馆采用大开放模式,根据读者需求设置了自主学习区、 藏借阅查一体化学习区、 自助文印服务区、 经典沙龙交流区、 电子阅览区、 研讨间等功能区, 而建成的学习研讨空间可满足一个班师生之间的交互学习。

新馆一层为综合服务区, 配有咖啡厅, 可满足同学们休闲需求; 二、 三层为图书馆藏、 借、 阅、 查一体化大开间; 四层为特色馆藏区; 五楼为办公会议区。新馆总馆藏量达 200万册,目前流通书库藏书量约 45万册, 其中外文图书约 5千册,工具书约 1.5万册; 特色馆藏区图书 8千册; 密集书库图书约 27万册;期刊 2018种,报纸 90种。当前新馆藏书量还有不足, 陈平殿副馆长也希望同学们能够积极参与到图书馆藏书的完善工作中,而新馆方面也会更加积极的征集、 扩充广大学生需要的图书、 资料。

通过网上提前预约, 信息共享空间会为研究生提供了学习知识、 研究学术的空间。除了每个藏区配备的位置外, 预计将会增设 3000余个席位,为学生提供了专门的学习空间。

新馆还配备了现代化设施, 主要有现代化数字设备、 图书馆服务管理系统、 图书馆资源综合查询与展示系统和图书馆楼宇智能化系统等四类。值得注意的是, RFID系统作为图书馆自助借还系统,提高图书管理效率,配备室内自助借还书机为读者提供便利快捷的自助图书借还服务。

信息与科学技术学院 2019级的朱建国说: “参观完海师新图书馆后,或许我再不会因为别处图书馆的精致华美而感到震惊。四楼的海南文献中心采用我最喜爱的西式红木彩璃风格, 搭配上皮质复古沙发, 仿佛让我穿越到西欧艺术殿堂, 以后我要天天去。”

新闻传播与影视学院 2018级的付婉莹则表示: “新图书馆的魅力, 不在它的磅礴大气, 而体现在馆内的一丝一毫之中。身边的插座、 饮水机这些带来便利的细节, 彰显了对学生的人文关怀, 很感谢参与建设的每一位工作者。从明天起, 我要走进图书馆,用心去体会它的 ‘温度’ 。”

阿根廷诗人博尔赫斯说: “我心里一直都在暗暗设想的天堂应该是图书馆的模样” 。图书是人类最宝贵的结晶,而图书馆更是一个学校、 一个地方的灵魂所在。

新图书馆已经开放, 让我们徜徉书海, 好好享受这座姿态崭新的书城吧!