哈尔滨工程大学 - 《工学周报》

邂逅于冰天雪地里的温暖创意

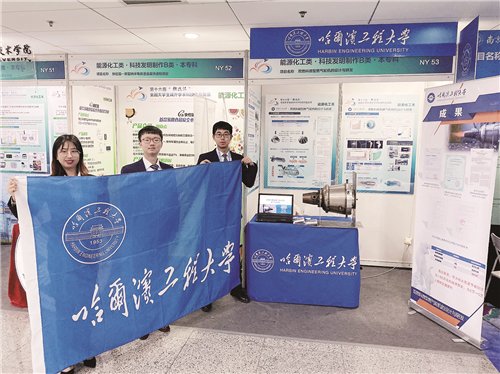

——记“挑战杯”一等奖“双燃料微型燃气轮机”设计团队

2019-12-30

浏览(102) (0)

学生记者 陈晓雪

风雪之后,万物银装素裹,美不胜收。冰雪为哈尔滨博得“冰城”美称,也给交通带来极大困扰,消雪除冰成了冬日的一大难题。我校动力学院王松老师指导的学生科创团队设计研发了一款新型消雪除冰法宝——“双燃料微型燃气轮机”。

“灵激”一动 暖上心头

2017年12月,一场大雪导致航班延误,团队负责人王瑞浩滞留在哈尔滨机场,透过候机大厅的玻璃幕墙,这样的一幕映入眼帘:由改装后的飞机发动机驱动的除雪车拖着笨重的身躯,在机场跑道上一圈一圈缓缓行驶,散发热量的发动机和飞机跑道上的积雪打了一场持久战。

作为轮机工程专业的学生,大约是职业病的缘故,王瑞浩下意识地做起了分析:利用飞机发动机除雪油耗太高且发动机体积过大,较为笨重,尽管是废物利用也不失为除雪的妙计,但这种除雪方式推广应用的可能性极低。紧接着灵感的火花在头脑中迸溅而出:为什么不能设计一款微型燃气轮机来代替它呢?

王瑞浩将自己的想法与同学们交流,大家不约而同地觉得“微型燃气轮机”的创意有市场,但由于刚上大二,专业知识积累不足,再加上前期储备工作,“双燃料微型燃气轮机”设计研发项目到2018年9月正式动工。

着眼未来 突破创新

王瑞浩团队从消雪除冰的实际应用着眼,兼顾技术性和经济性,生动诠释了“创新是引领发展的第一动力”。

王瑞浩团队在技术创新方面可谓下足了功夫。他们的产品主要有两大创新点:第一,根据性能指标参数,自主设计压气机和涡轮。第二,自主设计回流式双层喷嘴的独特结构。目前王瑞浩团队自主设计的双燃料喷嘴申请相关专利,针对压气机性能设计的计算方法申请了软件著作权,压气机设计方面的相关论文也已发表。这两项关于技术领域的创新,不仅大大提高涡轮叶片的使用寿命、保证了产品涡轮可在高温高压环境下使用,也大大提高了产品各部件的运行效率。

双燃料设计,具有清洁环保、经济性好,适应强的特点,是未来动力装置发展的趋势,因此双燃料设计成了张浩瑞团队的首选方案。

在产品应用的认知上,王瑞浩说:“我们的产品研发的初衷虽然是除冰除雪,但其适用领域却不止于此,我们的作品拥有自主知识产权,可作为移动热源。市场潜力大、应用领域广是它的优势。”不久前,王瑞浩和他的团队已与哈大高速公路养护分公司签订了合作意向书。这也是他们的劳动成果跨入市场大门的第一步。

心无二用 排除万难

“双燃料微型燃气轮机”应用领域不同,对于产品的部分零件要进行差异化设计,这就为团队自主研发过程增加了难度,作为本科生,由于专业知识的局限,在一些生僻的领域甚至一窍不通。这使他们的科创之路异常的艰辛。

在压气机和涡轮的设计方面,由于国内外尚未有相应整机尺寸级别的微型燃气轮机,也无相应图纸,团队只能自主设计压气机和涡轮,在技术创新止步不前的时候,3226实验室里要么一片静谧要么一片嘈杂,8名队员各自分工搜索数据库、查阅文献,有时会因为某个问题来一场激烈的“辩论会”。

除了技术上的困境,科创与学习经常在时间上相互冲突。“不一于汝,而二于物”是团队成员的共识,他们将学习任务以最快效率完成,从不拖沓。除了研发工作取得突破时庆祝一下,周末也极少出去消遣,实验室便是他们共同的“家”。

分工明确 协作共赢

双燃料微型燃气轮机研发与设计的成功,在队员背后还有强大的后援团,老师和学院给予他们强大的后备力量。

合理的分工使他们的设计研发工作和赛事准备事半功倍。压气机的设计找王瑞浩、张月亮;涡轮的研发问张力敏、何羽轩;喷嘴制造负责人是严蓝漪;答辩能手叫韩笑;材料写作归杜文博;后勤保障是杨迪。8名成员,各有所长,各司其职。

“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”,这群“新竹”也少不了学识渊博、身经百战的“老干”的帮扶。在产品研发过程中,王松、王忠义两位导师对于同学们提出的问题,总是能给出专业严谨的回答,有些时候老师会亲自上阵,手把手地为他们进行演示。零件的加工、材料的选择等等,很多都是老师们亲自把关才行。

为了帮他们扫除赛场上下的障碍,学校团委、学院都派出专业的老师指导他们赛前的准备,答辩指导会议,锻炼场上应变能力等。

科创这场马拉松,只有起点,绝无终点。自2018年9月起,王浩瑞和他的团队从未停止过对“双燃料微型燃气轮机”的研发及对其相关领域的探索。多少个日日夜夜,挑灯夜战;多少次风风雪雪,实地检验,他们始终坚持,不惧前路漫漫,只求未来可期。