“安尼施·卡普尔”中国首次大型个展全面开展

11月10日在太庙艺术馆举行开幕式

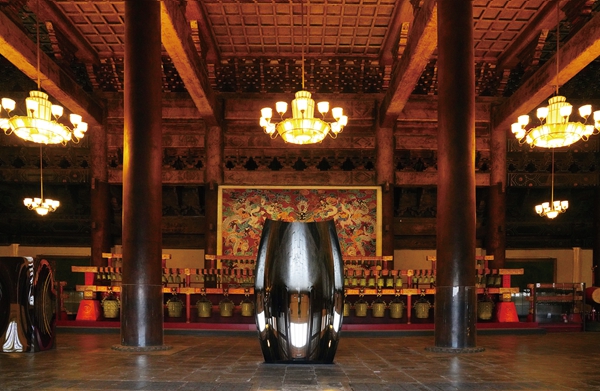

“安尼施·卡普尔”中国首次大型个展太庙艺术馆展览现场

享有国际盛誉的英国艺术家安尼施•卡普尔在中国的首次美术馆级个展全面开展,并于2019年11月10日在太庙艺术馆举行开幕式。展览第一部分已于10月25日在中央美术学院美术馆开展,聚焦卡普尔迄今为止创作的四件重要大型装置以及几十件公共项目模型,吸引了数万观众前来参观。为推广大众美育,11月11日开始,此次个展的另一部分在太庙艺术馆展出,集中呈现了艺术家情绪饱满、源自心智和灵感创作的雕塑作品。

开幕式上,中央美术学院院长、中国美术家协会主席、太庙艺术馆名誉馆长范迪安,英国驻华大使馆副大使司徒娜,中央美术学院理事天鸿集团柴志坤和艺术家安尼施•卡普尔分别致辞。中央美术学院副院长苏新平主持开幕式。

范迪安在致辞中表示,随着中央美院美术馆“安尼施•卡普尔”的开展,在北京乃至中国艺术界形成了一股“卡普尔热”,可以说,这是卡普尔先生多年来不断进行艺术探索、不断展示艺术才能的一次重要汇总。卡普尔的艺术在观念上连接了古老东方和现代西方,他的作品以丰富的内涵、神秘的意象和独特的形态让人感到心灵的震撼,引发精神的共鸣。他特别强调,正是凭借中英双方团队的通力合作,使得展览呈现出精美的结构和壮观的视觉景象,本次展览必将成为开放的中国与世界艺术交流的一个里程碑。

在安尼施•卡普尔看来,有时候一件艺术作品本身并不携带任何信息,它仅仅是一个催化剂,催化出一场观者与作品之间的对话,而观者也是这个对话的一部分。卡普尔在创作时,一直提醒自己不要忘记,美无处不在,与此同时,死亡也就在这里。艺术家要做的就是去观察、探索这场美与死亡之间的对话。

“我甚至认为艺术家不应该去阐释自己的作品,作品被创作出来之后就已经拥有了自己的声音,有时候它甚至是完全不受艺术家的控制。”卡普尔谈到,他的艺术语言之一就是红色,他将自己的红色带到中国,如在央美美术馆展出的《我的红色家乡》。“很多人在问我,你这个红色跟中国的红色有什么关联?我本身在来中国之前没有考虑过这个问题,但现在作品中重要的红色与中国红相遇,反而为作品创造了一层新的含义,这就是艺术品自己生发出的意义和语言”。

拥有600年历史的太庙,由体量巨大的建筑与庭院构成,卡普尔通过一系列不锈钢与颜料雕塑对空间的反射和折射,与宏伟的建筑与历史进行了前所未有的对话。他在概念上最具冲击力的一组相互呼应的作品《S曲线》(2006)和《C曲线》(2007)被放置在太庙中庭。《S曲线》是两片大型不锈钢无缝连接形成的“S”形雕塑,而《C曲线》则是一整片巨大的弧形不锈钢。两件艺术品两侧的凸面与凹面,分别直映与倒映出周围的景象。围绕着这些作品的是另一组卡普尔的重要不锈钢雕塑作品,包括《狭板》(2013)、《非物体 (尖顶)》(2008)、《非物体 (门)》(2008)。这些作品皆呈现了颠倒的映象,将观众融于周边的建筑与环境中,挑战观者的感知体验。

在太庙艺术馆享殿两侧的配殿展区中,则展出了卡普尔的颜料雕塑,对颜料的运用是卡普尔许多开创性作品的基础。富有创新性的颜料系列《1000个名字》(1979-1982)表现了印度教之神毗湿奴的1000个名字,并暗指这些作品不仅拥有超越物质本身的超凡力量,而且属于艺术之外的更大领域。延续此系列的其他颜料雕塑作品,包括蓝色的《天使》(1990)和多形多色的《反射红色的一个私密部分》(1981)都出现在此次展览中,绚烂多姿的作品充盈着古老的建筑空间,不同的形状与突起迷惑着观者的双眼。

对卡普尔而言,艺术是什么呢?他认为艺术就是来自不同背景的人站在同一场景之中,一起去寻找一种创造性的全新语言。艺术语言不应拘泥于某一文化,跨越文化界限才是艺术未来的希望,而在那个未来中,最重要的是同情心和关爱。

本次展览中央美术学院美术馆展区将持续至2020年1月1日,太庙艺术馆展区将持续至2019年12月28日。