BPPV概述与手法复位-水平半规管王筱静

BPPV的临床分类 1、按病因可分为原发性和继发性,前者无明显病因,后者多继发于耳部或全身性疾病。2、按耳石着落和活动的部位,BPPV分为嵴顶结石症(Cupulolithiasis)和管石症(Canalithiasis)。其中,管石症多见,变位试验时症状和眼震比较典型,也比较容易复位;嵴顶结石症较少,复位难度大大增加。3、按受累的半规管,可分为后半规管 BPPV (PSC-BPPV)、水平半规管BPPV (HSC-BPPV)、前半规管BPPV (ASC- BPPV)和混合型BPPV (MSC- BPPV),其中,PSC-BPPV最多见,这与后半规管的解剖位置有关。

Ewald定律 即半规管系统发生功能效应应遵循的基本定律。

1 : 半规管受刺激时,半规管处于旋转平面内才产生功能效应。

2 : 水平半规管-内淋巴液向壶腹脊流动时比离壶腹脊流动时引发的反应大。这与水平管壶腹脊毛细胞的动纤毛与静纤毛的排列顺序有关。

3:垂直半规管内淋巴液离壶腹方向流动时比向壶腹流动时引发的反应大。机理同第2条。

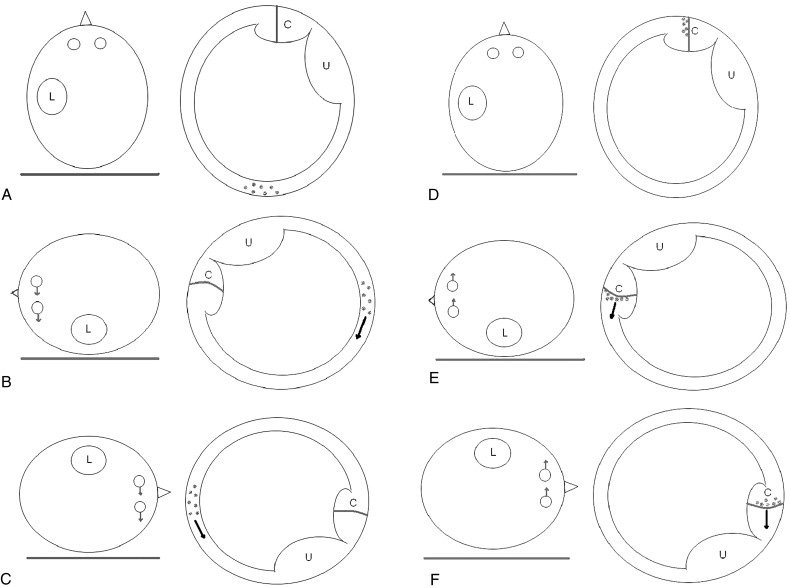

HSC-BPPV发病机制与手法复位 理论上讲,患者的临床表现与功能效应成正比。但是,病人的病情往往不会按照书本上的理论来一一展现。BPPV也是如此,且更加灵活多样!以水平半规管bppv为例,包括管石症和顶石症,见图1

C:壶腹帽 (cupula) U:椭圆囊(utricle)

左耳管石症时(A、B、C),若向患侧头位(左侧)时,则耳石颗粒随内淋巴液的向壶腹脊流动刺激壶腹脊感觉细胞,壶腹脊胶顶向椭圆囊侧偏移,动纤毛压向静纤毛,由此产生强的刺激或功能效应,从而引发强烈的眩晕和向地型眼震;当向健侧头位(右侧)时,则耳石颗粒随内淋巴液的离壶腹脊流动刺激壶腹脊感觉细胞,壶腹脊胶顶向管侧偏移,静纤毛压向动纤毛,由此产生较弱的刺激或功能效应,从而引发较轻的眩晕和向地型眼震;

左耳顶石症如上图1时(D、E、F),若向患侧头位(左侧)时,则耳石颗粒内引起胶顶向管侧偏移(离壶腹的功能效应),从而引发长时间的、较轻的眩晕和离地型眼震;当向健侧头位(右侧)时,则耳石颗粒内引起胶顶向椭圆囊侧偏移(向壶腹的功能效应),从而引发长时间的、较重的眩晕和离地型眼震。所以说,水平管顶石症时,眼震和眩晕较轻的那侧为患侧。 但是,即使是顶石症,依据耳石所在位置的不同,也分为壶腹脊管侧顶石症和壶腹脊椭圆囊侧顶石症两种,且对临床手法复位的效果带来了很大的影响。如下图:

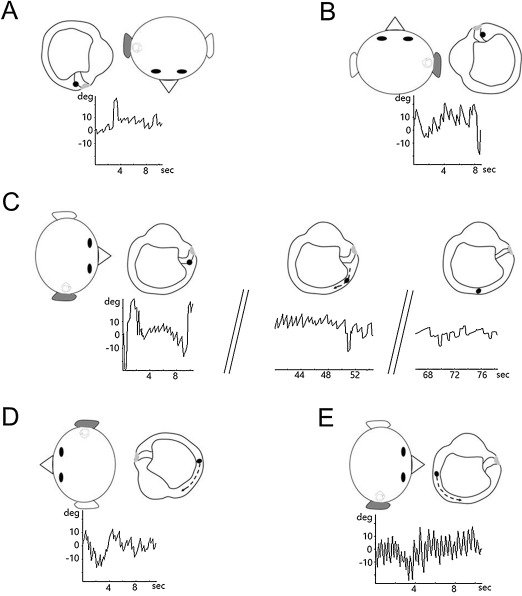

图2[2]为右耳水平半规管壶腹脊管侧顶石症:与图1的D、E、F机制相同。

图2说明:

图A头前倾位时,由于壶腹脊胶顶的离椭圆囊偏移,引起持久、较弱的左跳性眼震。

图B头后仰位时,由于壶腹脊胶顶的向椭圆囊偏移,引起持久、较强的右跳性眼震。

图C平卧-头右侧位时,由于壶腹胶顶脊的离椭圆囊偏移,引起持久、较弱的左跳性眼震(持续此位3分钟,可使耳石颗粒逐渐脱落至半规管内,形成管石症)。

图D平卧-头左侧位时,脱落至管内的耳石颗粒流向椭圆囊方向(离壶腹的效应),引起较弱的左跳性(向地型)眼震。

图E平卧-头右侧位时,脱落至管内的耳石颗粒流向壶腹方向(向壶腹的效应),引起较强的右跳性(向地型)眼震。此时,可以用Barbeque手法复位。

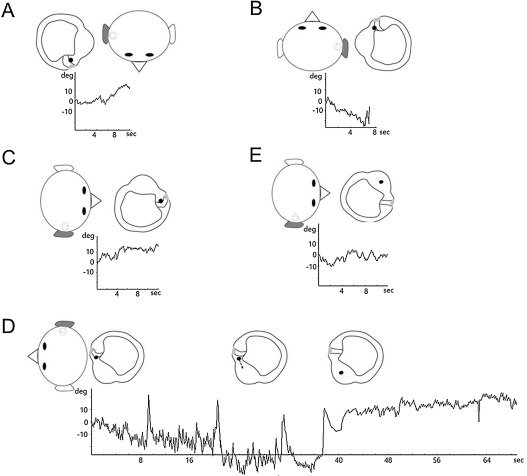

图3[3]为右耳壶腹脊椭圆囊侧顶石症:

图3说明:

图A头前倾位时,由于壶腹脊胶顶离椭圆囊偏移,引起持久、较弱的左跳性眼震。

图B头后仰位时,由于壶腹脊胶顶向壶腹管侧偏移,引起持久的右跳性眼震。

图C平卧-头右侧位时,由于壶腹胶顶脊的离椭圆囊偏移,引起持久的左跳性(离地型)眼震

图D平卧-头左侧位时,耳石颗粒流向椭圆囊方向,先出现较弱右跳性(离地型)眼震,继而出现强烈左跳性(向地型)眼震,意味着耳石自壶腹脊解脱。

图E经过复位刺激,壶腹脊感受器处于激惹状态,任何头位包括头右侧位时,会出现持续的、方向固定的右跳性眼震。

因此,耳石复位效果要等患者休息一段时间后观察。

内耳结构相当复杂,三个半规管两两之间互相垂直,进行一个管平面的动作或检查时,其它的管平面也会受到影响,再加上个体因素,这个影响会增大。从而,患者所表现出来的症状和体征与理论差异很大,如果对耳石的定性或定位判断错误,则会直接影响手法复位的效果。

参考文献

[1] George Psillas, Iosif Vital, Dimitrios Rachovitsas et al. Conversion of canalolithiasis to cupulolithiasis in the course of a horizontal benign paroxysmal positional vertigo case. American Journal of Otolaryngology, 2011, 32(2),174–176.

[2] [3] Jung Eun Shin,Kyung-Hwa Jeong,Sung Hwan Ahn,et al. Change of nystagmus direction during a head-roll test in lateral semicircular canal cupulolithiasis. Auris Nasus Larynx, 2016,4.