河南大学 - 《河南大学报》

陈文革:追求“黑洞”中的亮光 坚守求真的信念

作者:学生记者 黄家薇 熊 慧

2019-06-20

浏览(213) (0)

“做学问就像在黑漆漆的涵洞中摸索着爬行,只能前行,不可后退。直到探索出问题的答案,看到‘黑洞’前方透出的亮光,顿时,整个世界都明朗了。”作为一名音乐学教授,陈文革以学术本身为信念,不断追逐“黑洞”中的光明,在治学这一“黑洞”中砥砺前行,潜心钻研,他的治学理念堪称典范。

与音乐结缘,与河大结缘陈文革的家乡乡村气息非常浓郁,他从小便听着家乡的山歌长大,在那个民间音乐繁荣的环境中成长的陈文革,从小便喜欢唱歌,是家乡小有名气的山歌手。高考时,他毫不犹豫地报考了音乐,成为家乡第一位大学生。大学毕业后,他回到了家乡,做了几年中学教师,后来又调到其他单位工作。工作多年后,陈文革割舍不下对音乐的痴爱,又报考了河南大学民族声乐方向硕士,成为河南大学的一名研究生,师从耿玉琴教授。三年的研究生学习中,陈文革在钻研学习声乐的同时,又对中国民族音乐理论产生了深厚的兴趣,从中国古代哲学五行观出发,运用考古学、文字学、文献学方法,结合传统音乐形态成果,对中国传统音乐五声音阶的由来提出了新的看法,受到已故著名音乐史学家冯文慈先生的关注。在冯文慈先生和河南大学艺术学院赵为民教授和陈家海教授的支持下,陈文革在硕士毕业后,又报考了著名音乐学家王耀华教授的博士,成为福建师范大学的一名博士。2013年,受到母校的召唤,陈文革参加了河南大学教师招聘,回到了母校河南大学工作。

热爱是最好的老师,从硕士阶段起,陈文革就在刻苦钻研学术的道路上奋力前行,发表了一篇又一篇的“硬核”论文。硕士阶段,他的论文《读冯文慈文集,再论五声音阶的由来》《多元混成 踽踽独行———论先秦时期信阳民歌的文化背景和生存环境》《解读战国楚简〈采风曲目>》等就在《中国音乐》(中国音乐学院学报)、《星海音乐学院学报》《沈阳音乐学院学报》等期刊上发表。博士阶段,他的论文选题《二十世纪豫剧唱腔结构动态研究(1900-1960)》同时获得教育部人文社科资助,他所提出的豫剧唱腔结构“分节式”变化的观点受到学界的重视,在博士论文的基础上,近十篇论文发表在音乐类顶尖的核心期刊上。进入河南大学工作之后,陈文革对豫剧唱腔结构的研究不断拓展和深化,选题作为专著受到权威期刊人民音乐出版社的批准。2018年该专著荣获河南省优秀社科成果一等奖,陈文革的治学成果获得了学术界的一致认可。

让传统出彩,让教学发光“传统是一条河,我们在上、中、下游看到的东西都不尽相同,但目光所及都可能是历史的当下。”初见陈文革教授时,他正在琴房给研究生们上课。学生们都惊讶于陈老师亲切自然的讲课风格,更惊叹于他开阔的学术视野。在陈文革的观念中,活在当下的每个人都与历史有着千丝万缕的联系,因此他提出“历史-世界-传统”三维理念,要求他的学生将学术研究目光投向历史、世界和传统的交汇点,在历史的长河中看中国传统音乐,从与周边国家地区文化的比较中看中国音乐历史的演进。

研究历史在大多数人看来是一项非常无趣的工作,研究传统对于当代人而言更是一项“土得掉渣”的工作,但是这些在陈文革的眼里都是生动而灵活的。在历史和传统这条不断流淌的河里,他感受到了历史与当下的接通,中国与周边世界的接通,流行与传统的接通。“有时候我们在趟传统这条河甚至要逆流而上时,我们会惊讶地发现,尽管经历过改朝换代的变迁,尽管受到多次内伤,我们的民族文化底色仍然还在,这让我对我们的文化充满自信。”这是陈文革的箴言。在读硕士期间,他对开封通许县的古老剧种“锣戏”产生了深厚的兴趣,这个剧种与豫、鲁交界地区的大弦戏、山西耍孩儿戏、道戏有着千丝万缕的联系,其通用曲牌[耍孩儿]又与宋元北曲曲牌同名,他们之间是一种什么关系呢?带着这个问题,他进入了历史的“黑洞”。近年来,陈文革从唱法、乐器、戏剧形态出发,上溯下探,攻克了一系列难题,他的论文《金元散曲般涉调套曲及曲牌源流考》受到学界的关注,有专家认为,他提出的“元曲般涉调套曲诸曲牌源于唐乐署所奏傀儡歌舞乐”的见解将学界对该问题的研究“向前推进了一步”,在此基础上,他不断拓展视野,又将目光投向号称“世界文化的大运河”的丝路交流,将中国戏曲的发生放进中古时期中国与世界文化大交流的背景中来研究,取得了一系列可喜的成果,成果结集为《丝路交流与中国戏曲形态的生成、蜕变研究》,受到专家的一致好评,获得2017年度国家社科基金后期资助。

2015年,陈文革获得了河南大学教学质量比赛特等奖。对于这项成绩,陈文革深有感触地说,“这与我将科研与教学紧密结合,在本科生的课堂上与学生们互动有密切关系。”当他在课堂上跟同学们讨论“秦腔”时,他将秦腔的唱法与央视品牌“中国好声音”中“杭盖组合”的喉歌唱法和谭维维的老腔唱法放在一起比较,又结合文献所载唐代的“喉啭”唱法,让同学瞬间有穿越时空的感觉,对古老的秦腔产生了浓厚的兴趣。他在讲豫剧的唱腔时,用豫剧和京剧两种唱腔演唱《穷人的孩子早当家》,有时上半句用豫剧,下半句是京剧,让学习在笑声中领悟到传统戏曲“风搅雪”“两下锅”的魅力,使同学们对古老的传统戏曲产生了浓厚的兴趣。他将河北民歌《小白菜》与《沂蒙山小调》《浏阳河》联系在一起,进而神奇般地联系到流行歌曲《山不转水转》《湾湾的月亮》,使同学们深刻地感受到传统文化与流行文化的完美对接。就连随机到来的校教学督导组老师听完课后,都交口称赞道“原来传统音乐的课还可以这样上”!对此,陈文革坚定地谈道,“我讲的是传统音乐课,一般人都会认为搞传统音乐的都是唱一些老腔老调,土了吧唧的,但是我却在课堂上培养学生养成一双能在传统中发现历史厚度和传统美的慧眼,要让学生能够更深入地进入传统的语境,养成良好的学术思维习惯。”作为一名教师,陈文革觉得将科研成果与教学紧密地结合起来,这样教学才会生动,有深度、有分量、有质量,学生才会觉得学有所获。

学习要踏实,读书要扎实现代音乐学术开创者、中国早期音乐学界泰斗黄翔鹏曾发表过这样一句充满浪漫主义色彩的慨叹:“站在时光隧道的这一边,我仿佛看到汉唐那微弱的灯光。”在陈文革教授的理解里,浩瀚的学问就像无尽的黑洞一样,当我们怎么也弄不明白一件事物时,就相当于走在黑洞里,这个时候我们只能向前行进,而只有“咬定青山不放松”,我们才能看到那微弱却有力的曙光。就算前路未卜,也要迎着光砥砺前行。

在陈文革硕果频出的背后,离不开一本本知识的积淀———笔记。在介绍读书方法时,陈文革自豪地讲述了他一直坚持做笔记学习的好习惯,“一个月至少要写一本笔记”是他的原则,“经常翻看笔记”是他的诀窍,同时他还语重心长地告诫学生要“书不离手,曲不离口”。正如陈文革所说,学知识、做研究就像大海捞针,我们要学会找到勾沉线索,懂得抓关键点,如此才能排除干扰,找到我们所需要的。

不忘初心,方得始终。作为教师,他兢兢业业,诲人不倦,引领着学生去探索知识的奥秘;作为学者,他勤于思考,善于突破,书写出一篇篇精彩绝伦的文章。面对赞美,陈文革教授谦慎地说,这些成绩的取得与河南大学音乐学院领导的关心、家人的支持、同事的关注,学院良好的学术氛围是分不开的。

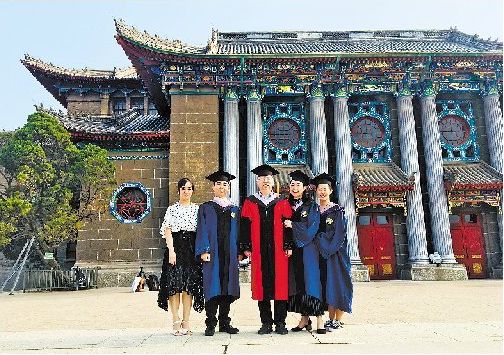

陈文革教授自与音乐结缘至今,始终坚守本心,与河大同行,与历史同进。走在四季如花的百年河大,迎面而来的是如花少年们那声由衷的“老师好”,陈文革教授的脸上洋溢着惬意的微笑!祝愿他将继续坚守着自己的信念,在治学的道路上不断前行。

r