南京审计大学 - 《南京审计大学报》

我校大学生志愿服务情况调查报告

———以泽园书院青年志愿者协会为样本

2019-03-30

浏览(91) (0)

一、调查背景1963年,毛泽东题词:“向雷锋同志学习”,从此雷锋的事迹响彻长城内外、大江南北。在那之后不久,党中央决定将三月五日定为雷锋同志的纪念日,以激励大众牺牲小我,服务社会。今天,雷锋依然是千万中国人的榜样,他的奉献精神激励、鼓舞着一代又一代的青年人。

身为大学生,参与志愿活动无疑是我们传承雷锋精神、为社会贡献力量的最佳途径。为更好地了解当代大学生对雷锋精神、志愿精神的理解与践行,更好地弘扬和宣传雷锋精神,青年志愿者协会对全校近500名志愿者作了问卷调查,我校党委宣传部大学生通讯社学生记者整理分析了泽园书院青协提供的相关数据,得出了本次的调查报告。

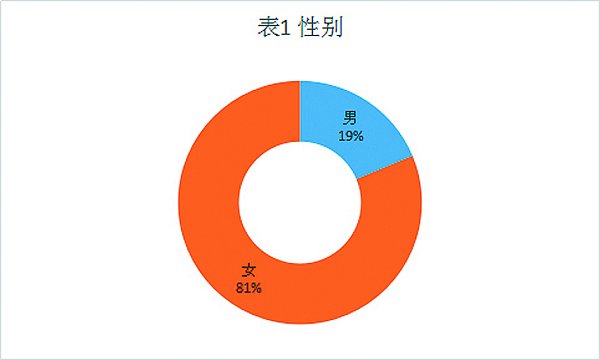

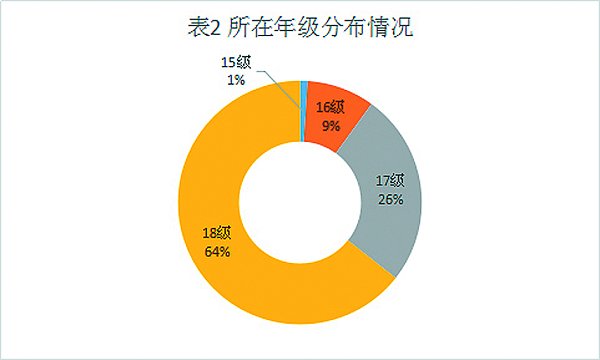

本次调查采用随机采样的方式,共收回问卷491份,覆盖各个年级,主要以2017级、2018级同学为主,各年级受调查人数逐级递减,其中18级占调查总人数64%,17级占26%;16、15级占少数。受调查人员男女比例为2:8,与我校总体男女比例(3:7)较为接近。总体上选取的数据具有一定代表性和可靠性。

二、调查结论1.高关注度从哪来?了解志愿最重要———较高的满意度和关注度整体来看,被调查学生对于我校现阶段各类志愿活动的满意程度较高。数据显示,认为较为满意的人数共占比81%以上。

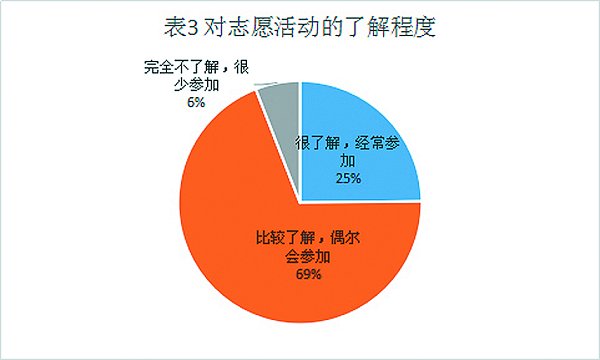

志愿活动较高满意度的背后必定存在着较高的关注程度。据调查,大多数学生能够对于青协组织的志愿活动保持较高的关心程度,对于青协的志愿活动与日常活动也较为积极,并且会主动通过各类渠道获取志愿信息。数据显示(如表3),62%的被调查者认为对青协各类活动较为了解,同时26%的学生认为自己对青协举办的各类活动非常了解,可见各青协以及其承办的志愿活动在我校学生中关注度较高。

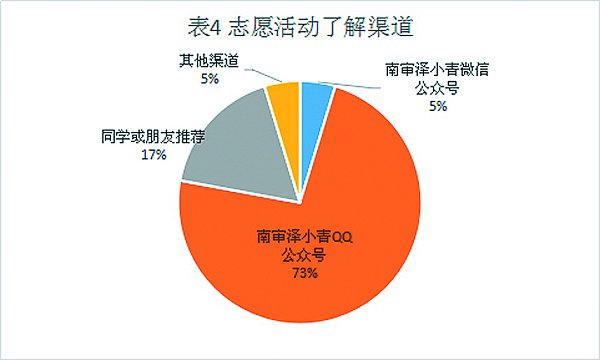

2.志愿活动哪里找?多种渠道任你挑———丰富的信息渠道志愿活动的高关注度同样体现在学生对校内各类志愿相关信息获取渠道的了解程度上。(志愿信息主要包括志愿者招募信息、志愿活动宣传资讯两类)。调查显示(如表4),我校志愿信息获取渠道种类丰富,不少调查对象填写了多种获取信息渠道,包括QQ、微信、PU,以及微信公众号等新媒体平台。其中通过网络及app平台获取志愿信息的大学生数量超过70%。可见,适当利用网络宣传平台在推动志愿活动发展,弘扬志愿精神方面具有重要意义。

同时,通过朋友或同学推荐获取志愿活动信息的学生数量超过了20%,说明通过这种“口口相传”的模式,志愿信息在大学生之间能够保持着良好的传播度,雷锋精神仍在潜移默化地影响着每一个人。

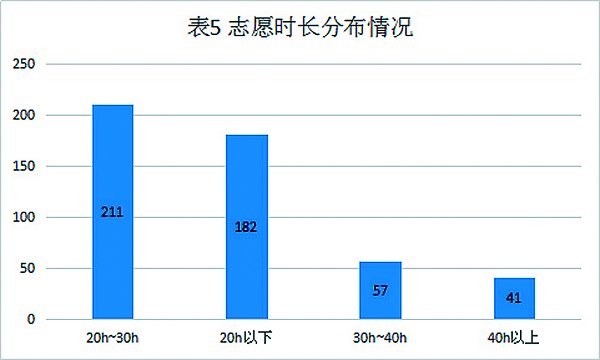

3.为什么要做志愿?奉献精神是关键———明确的志愿动机数据显示(如表5),调查对象志愿时长状况普遍良好,超过70%符合我校志愿时长的基本要求(20小时/年),其中大部分志愿时长集中在20-30时间段,同时存在10%的调查对象表示自己的志愿时长可以达到40小时以上/年(包括四十小时)。可见大部分人对于志愿活动能够持有较为积极主动的态度。

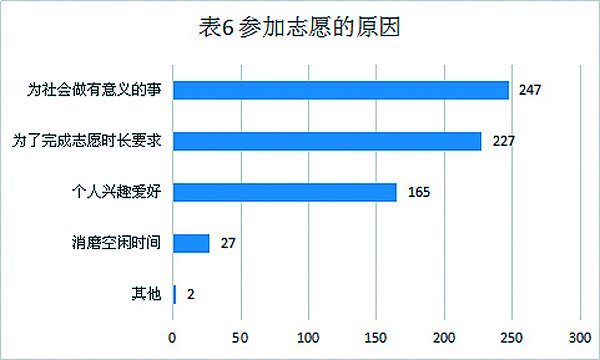

大学生对志愿活动表现出的积极态度在其志愿动机上也有所体现。(如表6)在关于大学生做志愿原因的调查中,想为社会做有意义的事情(247次)与志愿时长的要求(227次)位于前两位,其余选项占比分别为:个人兴趣爱好(165次)、消磨空闲时间(27次)、其他因素(2次)。其中非功利性因素占比较大,这也印证了对兴趣爱好、奉献自我的需求等动机激励着被调查学生以积极的态度参与到志愿活动中去,获得良好的志愿体验。同时自我实现感和奉献的愉悦与志愿活动的参与形成良性循环,进一步促进部分学生参与志愿活动。

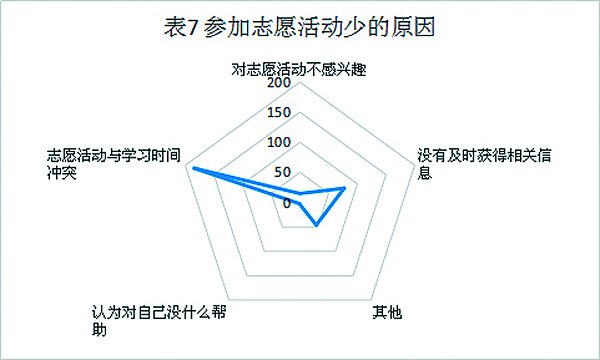

4.志愿时间哪里来?先从自身找原因———合理的时间规划对于少部分学生不经常做志愿的原因,我们也做了相关调查(如表7)。因时间冲突(44%)、活动报名人数较多(24%)等原因而很少参加的学生数量达到了96%,仅有4%的调查对象表示自己对志愿活动兴趣不大。因此,对于参与志愿活动较少的学生,最重要的应当是合理规划课业与课外生活的时间,并且找到一个能激励自己的动机,在志愿活动等社会实践中找到乐趣和意义。

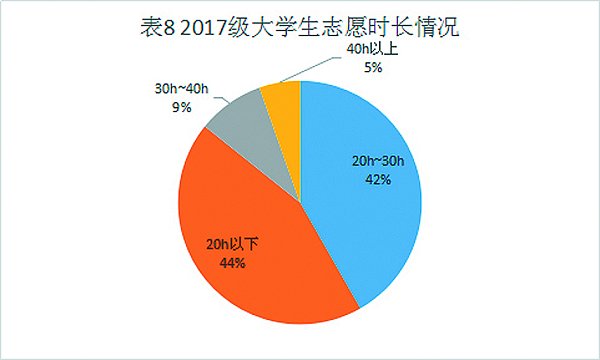

5.志愿时长飞快涨,积极主动是关键———整体志愿时长趋于上涨通过对 17,18级大学生志愿时长分布情况的对比,可以看出整体志愿时长普遍呈上涨趋势,在多名被调查者中,达到学校志愿时长要求(20小时/年)的学生人数呈现出逐年增加的趋势,同时较长志愿时长的学生数量占比明显增加。

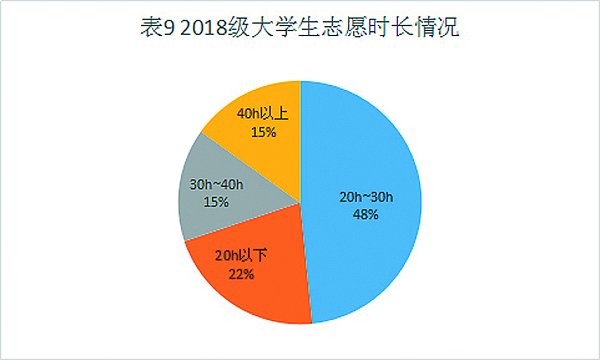

数据显示(如表 8、9),在被调查的 314名18级大学生中,志愿时长达到40小时/年以上的占比达到15%,相比17级同时长段增加了10%;而志愿时长低于20小时/年的学生,18级(44%)相比17级(22%)占比减少了二分之一。

志愿时长的普遍上涨趋势一方面反映出大学生对于志愿活动态度更加积极主动,越来越多的学生愿意投身到志愿活动中去,愿意为志愿活动付出课余的时间精力,而不是仅以完成学校规定志愿时长要求为目的;另一方面,较高