山东大学 - 《山东大学报》

怀念蒋捷夫

作者:陈景仲

2019-05-29

浏览(494) (0)

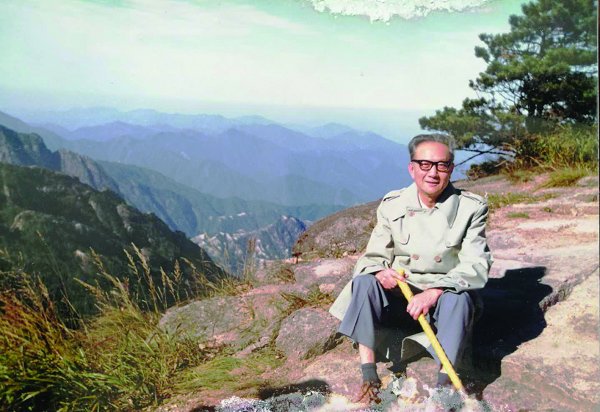

蒋 捷 夫 教 授

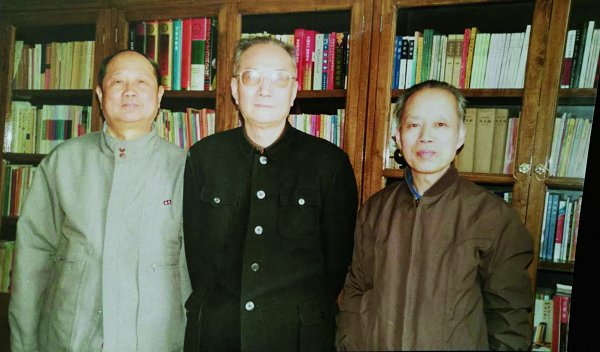

左起至右为:臧乐源、蒋捷夫、陈景仲教授

蒋捷夫同志是一位1938年到延安参加革命的老同志。蒋捷夫同志原籍湖南长德,1917年6月19日出生,1988年离休,1999年去世。今年是他102岁诞辰,谨以此文表示对他的怀念。

蒋捷夫参加工作后,先是在延安抗大学习,先后任八路军115师344旅文化教员、连指导员、营指导员。时任115师师长的是林彪,344旅旅长是徐海东,副旅长是黄克诚。皖南事变后,他跟随344旅到新四军,曾担任新四军第三师和苏北区党委文工团团长。1943年,蒋捷夫转到地方工作,先后担任苏北区党委政工部宣传科长,苏北中学教务处主任兼党支部书记。

1948年潍坊解放后,华东大学在潍坊成立,蒋捷夫调华东大学工作,曾任社会科学院一部副主任。1948年随校迁至济南。1951年华东大学与山东大学合并后,蒋捷夫长期在山大工作,曾任山东大学历史系主任兼总支书记,后调至山东省社会科学院任院长兼党委书记。

蒋捷夫同志是研究哲学的,在华东大学时的职称是讲师。到山大后任校属马列主义教研室副主任、哲学教研室主任、校党委委员,后任党委常委。1950年,蒋捷夫到中央党校进修哲学,1953年被聘为副教授,1958年调历史系任系主任,1974年任政治系总支书记。1959年庐山会议后,反右倾运动时被批评,原因是他对1958年大跃进有看法,被批判后免去校党委常委职务。

我于1961年底调到历史系任总支副书记,校党委副书记房金堂与我谈话说:“历史系总支书记调走了,你去任副书记,蒋捷夫同志任系主任兼总支书记,你的任务更重了。”从此我开始与蒋捷夫同志共事。

我到山大后已与蒋捷夫熟悉,他的爱人吴欣华在校党委组织部工作,我在党委办公室工作。吴欣华也是一位老同志,我很尊重她。蒋捷夫与我爱人顾传雯也比较熟悉。因为马列室没有研究自然科学的人,他曾想把我爱人调去搞自然辩证法研究。过春节时,我刚要出门去拜年,他就到我家拜年来了。我的儿子喊“叔叔好”(他当时40多岁,白净显得年轻),我纠正道:“喊伯伯。”蒋捷夫笑着说:“一样一样,一个辈分儿。”他为人很随和,从不摆架子,我们相处自然很融洽。在工作上,他统管历史系全局,主要精力放在教学科研工作上,我负责总支日常工作。

蒋捷夫熟悉教学工作,责任心强,在教学科研上是一位强有力的领导者和组织者,几年下来可以说成绩卓著。我记得特别突出的有几件事:

一是认真贯彻党的教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合的方针,深入开展教学与科研改革,引导教师走向社会接触工农,组织师生下乡边劳动边调查研究,先后编写了《栆庄煤矿史》《鲁丰纱厂史》《仁丰纱厂史》,为编写四史迈出了重要的一步。

二是20世纪60年代先后组织了五四运动40周年、义和团运动60周年学术讨论会,在1960年和1962年,先后与山东省历史研究所共同推动孔子思想学术讨论会的召开。

三是组织了大规模的义和团运动调查。义和团运动调查始于1959年,在1960年和1961年全面展开,先后派出教师、学员40余人分赴鲁西南、鲁西北、冀东南等十余县做田野调查,如此大规模的调查研究是空前的。在1965年到1966年初又进行了第二次调查,前后调查6次。田野调查收获颇丰,形成了三四十万字的调查材料。对义和团运动的地区分布、组织系统、政治口号、反帝活动,以及清政府的镇压活动等重大问题基本搞清楚了。经过多年的调查、整理、研究,发表了一批研究论文,在国内外影响很大,确立了山大海内外义和团运动研究第一学术重镇的地位。路遥教授自始至终参加义和团运动的调查,做出了卓越贡献,后成为国内外义和团运动研究的知名学者。

四是组织了中国思想史讨论班和经济史讨论班。成仿吾校长提出“文科都要办讨论班,以提高教师的科研和教学水平”。蒋捷夫非常了解老教授们在研究中国思想史、经济史方面有雄厚的实力,中青年中也有相当基础,根据历史系的情况,他提出重点研究中国思想史和中国经济史的任务。这个任务的提出,符合广大教师的愿望,调动了教师的积极性。为此成立了思想史讨论班和经济史讨论班。

蒋捷夫是研究哲学的,20世纪50年代初他在《文史哲》先后发表了《马克思哲学的党性与科学性》《概论唯物主义辩证法的范畴》《关于量变与质变规律的几个问题》等论文。60年代初,他的《马克思主义哲学问题》一书出版,在山东省理论界引起关注。他组织思想史与经济史讨论班,就是倡导用马克思主义的观点研究史学。

思想史讨论班的主力是童书业、华山、孙思白,同时还有中青年骨干教师葛懋春、庞朴、路遥、陈之安等人。思想史讨论班的班长是孙思白,他是中国现代史教研室的负责人,思想活跃,行动积极。此时,中央在“七千人大会”后,在政治上和知识分子政策上作了调整,对前几年反右倾运动中错误处理的同志进行甄别平反。思想史讨论班的活动适逢其时,孙思白在讨论班上提出要敞开思想,海阔天空,讨论不设框框限制,这些提法符合“双百”方针的精神,所以,讨论是活跃的,也是深入的。在实际讨论中形成三个重点:孔子思想研究、中国思想文化遗产的批判继承问题、五四运动新文化运动史的研究。这些问题讨论的成果在《文史哲》上发表论文十多篇。同时,国内史学界对这些问题也展开讨论。思想史讨论班的活动在校内外都产生了相当大的影响。

蒋捷夫除了抓教学科研,对教师和学生工作也甚为关心。他经常走访老教授,还安排几位中年教师为老教授们服务,并通过他们了解老教授们的思想工作问题,及时给予解决;他还安排几位中青年骨干教师当学生的班主任,及时帮助解决学生的困难。1962年,借“七千人大会”的东风,为部分教师、学生改正了错误处理意见,为错误处理的学生恢复了党籍。

后来,“左”的政治思潮发展,八届十中全会后,开展了对所谓“黑暗风”“单干风”和“翻案风”的批判,甄别平反也成了“翻案风”。在文艺界批判所谓毒草,在哲学界批判杨献珍的合二而一论,经济学界批判孙冶方的利润挂帅论,历史学界对翦伯赞、罗尔纲的史学观点都展开了大批判。孙思白的《陈独秀前期思想解剖》一文,1965年在《文史哲》上被点名批判,思想史讨论班的学术活动被迫终止。

蒋捷夫个人严于律己,淡泊名利。1956年、1962年两次提级他都让给了别人,特别是调到山东省社科院后,省委组织部指示社科院解决老院长的高级职称问题,但蒋捷夫坚持不升正高。后退居二线时,省委宣传部征求他的意见,要让他当终身名誉院长,蒋捷夫也拒绝了,他表示:“退了就彻底退了,还当什么名誉院长,以后的同志接手也不好干。”此外,他管教子女严格,教育子女要说实话做老实人。蒋捷夫不计名利、严于律已的作风,堪称高风亮节,让我敬重。

蒋捷夫寄予厚望的几位中青年同志,后来都卓有成就。路遥的义和团运动研究、庞朴的儒学研究都有相当造诣,他们都成为山东大学的终身教授;葛懋春后担任历史系系主任;陈之安后任山东大学党委书记。蒋捷夫善于识才、懂人,反映了他的才能和智慧。

蒋捷夫在历史系工作的几年,在历史系的历史上,应占有光彩、浓重的一笔。我怀念这位老领导、老同志,对他表示深深的敬意。

注:徐经泽、路遥、朱玉湘、陈之安、许玉琪、蒋鲁生等同志为此文提供了不少情况,并帮助修改文章,对他们表示衷心感谢。

8