齐鲁工业大学 - 《齐鲁工大报》

做革命历史文化的传承者

———省级教学名师刘德军教授的“五四情怀”

作者:赵立爱 李星逸

2019-05-16

浏览(147) (0)

山东省省级教学名师刘德军教授,是国内知名的中共党史、中国近现代史研究专家。他关于“五四研究”的重要成果,充分展现了他的“五四情怀”与“做革命历史文化的传承者”的责任担当。

抒发情怀:“五四运动”研究彰显在2019年纪念“五四运动”爆发一百周年之际,我们专访了山东省省级教学名师刘德军教授。当谈到“五四运动”是中国革命历史上的重大事件,对推动中国历史进步有着不可磨灭的影响时,现任学校校史总编的刘德军教授陷入了沉思。

刘德军教授讲,“我一生致力于中共党史、中国革命史、中国近现史、马克思主义中国化等学科问题研究,‘五四运动’专题年年讲,讲了40年,也研究了40年。”他是在讲授“五四运动”专题中,深入洞悉中国近现代史上重大革命事件所蕴含的民族精神力量和历史文化价值,努力寻找历史与当代社会的必然联系,在历史理论创新上有独到见解。

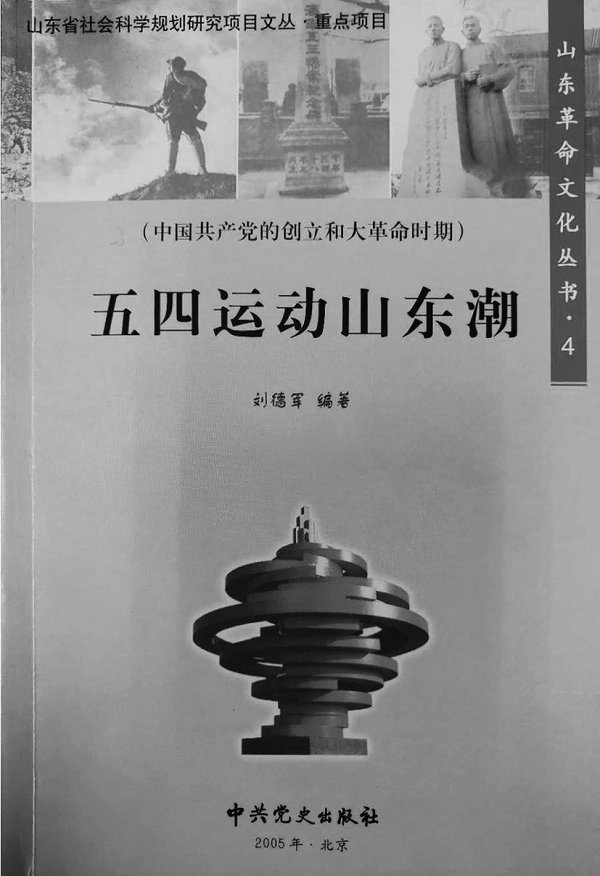

当我们翻阅刘德军教授研究“五四运动”及相关学术成果时,多项成果展现于面前,这主要是:近10万字的学术专著《五四运动山东潮》;长篇学术论文《试论“五四精神”中的民族性格美》、《历史的选择:社会主义由空想到科学———中共创建前的社会主义思潮述评》;书稿《五四运动评析》、《五四运动———反帝反封建革命只有无产阶级领导才能胜利》、《五四运动和马克思主义在中国的广泛传播》、《五四运动前后马克思主义在中国的广泛传播》;《马克思主义的本质特征及其中国化的必然选择》等等。所有这些,刘德军教授都能立足于真实历史和客观规律,进行深入地阐述。其中,《五四运动山东潮》与《试论“五四精神”中的民族性格美》,是他研究五四运动的代表作,已知在国内产生重要影响。

“作为山东人,能在五四运动的理论研究中献出绵薄之力,是我的五四情怀,我要做坚定的中国革命历史文化的传承者。”刘德军教授总是这样说。刘德军教授出生于美丽的海滨城市———威海荣成,是一名地地道道山东人,18岁参军,在部队上的学习生涯使他对中国共产党历史产生浓厚兴趣,这为他的中国共产党历史学术研究之路埋下伏笔,爱国情怀和责任使命也在他心里生根发芽。

肩挑重任:传承革命历史文化从事中共党史、中国革命史、中国近现代史教学研究几十年,刘德军教授始终不忘初心,以高亢的热忱挖掘探索中国历史的每一章节,坚持不懈地为还原历史真相做出努力。刘德军教授深入研究五四运动,原因大致有以下几个方面:一是五四运动作为中国新民主主义革命的开端,在中国历史上具有重要地位。研究五四革命运动是刘德军教授讲好中共党史课、中国革命史课、中国近现代史课的必经之路。三尺讲台,责任重大。刘德军教授深知自己肩负教书育人的教育使命,他渴望通过课堂将五四精神传承下去,让学生受到历史文化洗礼,树立正确价值观。历史要由重大历史事件和英雄人物来支撑,为了培养学生的爱国意识、让学生了解历史,刘德军教授收集大量资料,将五四运动起因、经过、意义悉数讲给学生听。二是五四运动意义深刻、影响深远、价值重大。刘教授通过查阅大量历史资料和分析研究,总结出五四运动的时代意义:它是中国共产主义运动的起点,是建立新中国的转折点,是中华民族伟大复兴的起点,也是中国近代以来三次思想解放运动的重要标志之一。“从一定意义上说,没有五四运动就没有新中国”。刘德军教授指出,反帝反封建的五四运动是为了使中华民族独立、人们解放,这与成立新中国的目的不谋而合。青年知识分子高举科学社会主义大旗取得革命胜利,这具有历史必然性,对当代青年学生的成长成才具有时刻鞭策的作用。三是研究五四运动是刘德军教授家国情怀的表现。从个人因素出发,刘德军教授对家乡充满热爱。山东是五四运动起源地,山东问题是革命爆发的直接原因:帝国主义的德国和日本无理转让并侵占青岛,致使山东乃至整个中国陷入岌岌可危之地,青年学生的率起反抗掀起了全国人民的爱国热潮。“不搞清楚山东历史,怎么对学生进行教育?”刘德军教授编写的大量山东史书寄托了家国之情。在2005年,为纪念抗日战争胜利60周年,时任省领导王修智主持编写的《山东革命文化丛书》推出,刘德军教授参与编写一卷,历经10个月的《五四运动山东潮》应运而生。(下转3版)

t