茶园报电子版 - 《茶园》

族 姓 祠 堂

作者:骆炳根

2019-02-20

浏览(198) (0)

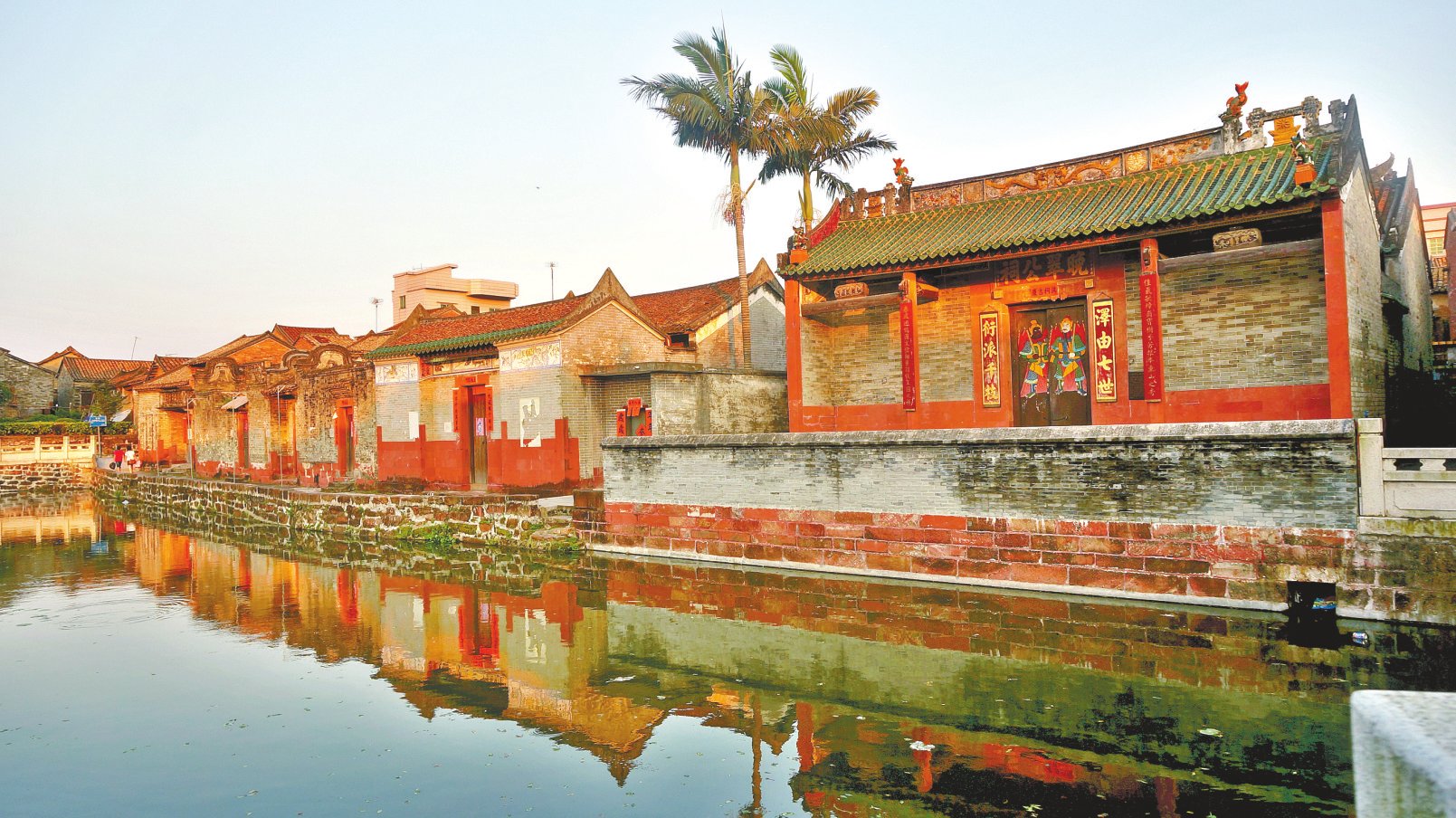

晚翠公祠 晚翠公祠

百岁坊陶瓷鳌鱼 百岁坊陶瓷鳌鱼

石雕 石雕

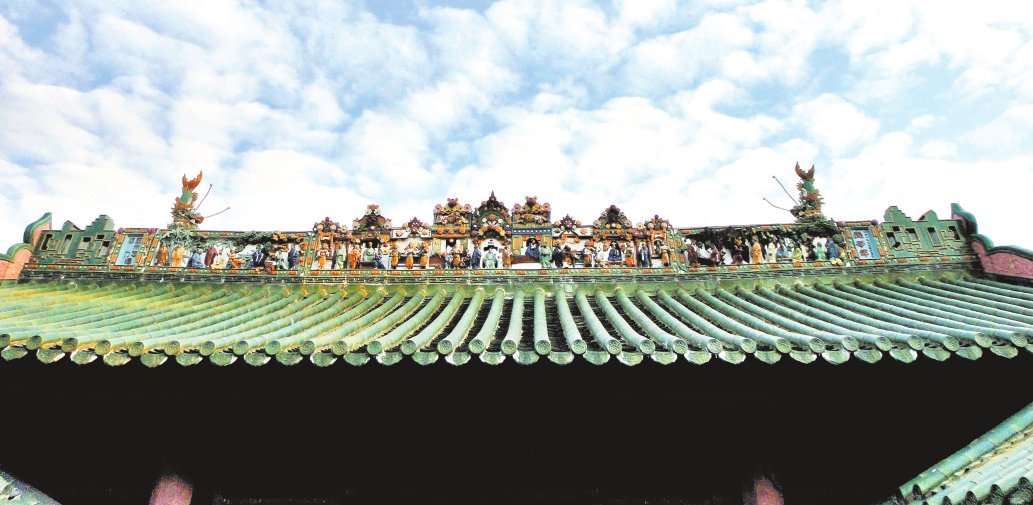

谢氏大宗祠博古脊 谢氏大宗祠博古脊

祠堂,是古代村落由一个家族逐步繁衍发展而来的,这种浓缩本土文化色彩的“原生态古村落”,记录了家族制度的沿革和变迁,具有强烈的宗族色彩,因此可以说,祠堂是所有镇、村中最灵动的部分。在以血缘为坐标的宗族关系中,祠堂是尊祖敬宗的联结点,假如认识了祠堂,也就读懂了祠堂文化,乃至民俗文化的真谛。让我们慢慢地亲近这块浸透先祖血汗的土地,细细解读这里的一街一巷、一河一塘乃至一砖一瓦、一草一木,使我们懂得该继承什么、珍惜什么、放弃什么和保护什么,以及应该为我们的子孙后代留下些什么。

祠堂,古时被称为“祠庙”或“家庙”,多建于墓所,故又称为“祠室”。在 《周礼》 中有规定:“古者天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,庶人祭于寝”。按 《礼记》 规定,只有帝王、诸侯、大夫才能自设宗庙祭祖,对于平民百姓来说,他们祭祖先不能设庙,而只能在自己家里祭祀,这种制度沿袭到宋朝,当时一些官吏纷纷设立家庙祭祖。到了明朝中叶,朝廷才准许庶民也可以设立家庙。故“祠堂”之名最早始于汉,但真正在明朝的中叶以后,祠堂的建筑才得到了迅猛的发展。明嘉靖十五年(1536),礼部尚书夏言上 《令臣民得祭始祖立家庙疏》,夏言上疏中说:“臣民不得祭其始祖、先祖,而庙制亦未有定制,天下之为孝子慈孙者,尚有未尽申之情,……乞召天下臣民冬至日得祭始祖,……乞召天下臣工立家庙。”嘉靖皇帝下诏“许民间皆得联宗立庙”,于是各强宗望族纷纷建祠立庙,宗祠遍布天下,呈现了一派充满浓厚宗族文化色彩的景象。

我镇据不完全统计建有祠堂189间,现仍保

存下来的宗祠、家祠、家庙等还有82间之多。单是南社一条古村落,宗祠、家祠、家庙、庙就多达30多间了。朝廷虽允许百姓“联宗立庙”,但在规格和尺寸上有着其极严格的规定,比如通常祠堂的面宽只能为三开间建筑,除非家族中出了显赫的人物或者有人得到比较大的功名,经过朝廷特许,才可以在建造上打破等级制度的官式模样建筑,如下朗袁氏宗祠、增埗塘边和沙墩刘氏宗祠,就是五开间三进的宗祠。

祠堂多建于家族的聚居地或其附近,早期由于族群尚不多,便先置祠于宅中,随着族丁的繁衍,便开始专门建起了宗祠乃至支祠、家庙。祠堂是古建筑的一种,是我国宝贵的文化遗产,它风格古雅、气势宏大、带有一定神秘色彩的祠堂建筑,是中华民族数千年的伟大创造,也是中国传统文化深层内涵的一种重要表征。没有祠堂,仿佛就没有了历史。我们从哪里来,我们到哪里去?这样的问题也许只能从祠堂中寻得答案。如南社村谢氏宗祠写着“来自会稽我祖之传已踰廿世;居于南社大宋而后又历三朝。”;粟边村游屋楹联上写明“始祖宋朝福建蒲田来立地;冀公一世东莞员山后发枝。”更把来龙去脉交代得一清二楚。

我国的宗法制度,一直是支撑历代统治者的社会支柱。中国是一个具有浓厚宗法意识的农

业文明古国,在长期的封建社会中,构成中国社会基石的,始终是以血缘为纽带维系着宗法性组织—-家族。《白虎通 · 宗族篇》 称:“族者何也,族者凑也、聚也,谓恩爱相流凑也。

上凑高祖,下至玄孙,一家有吉,百家聚之,合而为亲。生相亲爱,死相哀痛,有会聚之道,故谓之族。”到了明清时期,宗族势力进一步加强,宗族组织更加繁盛,统治者十分强调“祠堂族长的族权”,于是祠堂也就成了封建宗法制度的核心与具体象征。同时,由于我国长期受儒家“三纲五常”伦理道德观念的影响,而宋、明理学又强化了这种伦理道德观念,视“孝为百行之首”,对祠堂推崇莫置。“祠堂”更是被视为高于一切、具有神圣不可侵犯的地位,认为“举宗大事,莫过于祠。无祠则无宗,无宗则无祖。”

族姓祠堂的建筑茶山的祠堂主要以姓氏祠堂(即族姓祠堂)为主,有“总祠堂”和“分祠堂”之别。“总祠堂”是全宗族的祠堂,通常称之为“大宗祠”,亦叫“大祠堂”,大宗祠是合族纪念始祖的场所。“支祠”属于族中“分祠堂”,也叫“少宗”、“某某祖”和“家祠”。分支祠堂则是各房自立门户后的支系。据老人回忆,茶山的祠堂之多可说遍地都是,同一条村,同姓的至少有一个宗祠,有多少个姓就有多少个宗祠;有的地方,祠堂并排而立。但无论是建造“大宗祠”或“少宗”、“家祠”,都是为了追祖德、报宗功,敦睦族谊,加强宗族的凝聚力,并更好地传承血脉、延续荣光。有人将祠堂的地位和社稷相提并论,足可见祠堂地位的重要性。

茶山的姓氏祠堂最大的特征通常是:三进三开间,小部分为三进五开间。第一进为门厅;第二进称享堂,供族人议事的地方;第三进名寝堂,供置着祖先的神主牌,而且龛前都有香炉、烛台等祭器。

祠堂在地方文化中别具意义。由于它是最重要的建筑形式之一,往往集中了一族人最大的人力、物力、财力和智慧,因而成为所有建筑艺术和各种工艺艺术的精华标本,是蕴涵丰富内容的珍贵文化遗产。在独特的祠堂建筑上,集中地体现了中国古代的宗教观念、宗族制度、伦理道德,以及人们在社会生活和审美趣味方面的许多特点与个性。

祠堂以规模宏大、豪华壮观而闻名于世,或以历史悠久、风格古朴而备受重视,或以独特造型、精湛工艺而令人赞叹,五花八门、花样繁多的宗族祠堂建筑,不仅对中华民族长期承袭的宗法制度起到了重要的维系作用,而且也为中国建筑文化的发展与人文景观的创立,开辟了一片独特的天地。

茶山祠堂建筑大都是坐落在风景秀丽、依山傍水的村野乡间,以建在村庄的前面(俗称:围面或围面前)为多。宗族祠堂多数是在当地民居基础上整修、翻建的深宅大院,琉璃瓦当,一般出檐较大,屋脊两角翘起,屋脊两边立有灰塑的鳌鱼(现在重修时已改用琉璃瓦鳌鱼替代),屋脊大梁上多为灰塑图案装饰,有鱼、龙、花、鸟、人物等吉祥物。祠堂可以说是民居建筑,典型的如南社的新社田公祠,就是在其原来的住宅上改建而成。从平面上看,祠堂属合院式布置,排列在中轴线上的厅堂与两侧的廊屋组成前后两个四合院。

一般常见的祠堂为二进二开间、二进三开间、三进三开间,三进五开间等。其形式为民居式的祠堂为主,以其“隔而不断”,以间为基础,既相隔而又相通。屋顶常见的是两面坡悬山式、硬山式,清水墙。木构建筑屋顶,用素瓦,檐口多用琉璃瓦当(瓦筒)。木雕工艺多饰于梁柱、斗拱、雀替、檐板等处,图案也多是祥云、瑞兽、人物等。石雕多见于门框、门趸石、牛臂石、柱基石上。墙上多有绘画,画图多为人物典故、山水风光、花鸟虫鱼,画面上人物、景致协调完美,由于年代久远及被“文革”所谓“破四旧立四新”的影响,绘画被定为才子佳人,也不能逃过刧难,大多被石灰水涂抺过,现只能在残存的痕迹上可见其一斑。