华南师范大学校徽校训校歌溯源考

每一所高等学校都有着自身独特的大学文化。华南师范大学在八十五载发展历程中,形成了独具特色的文化,当前使用的校徽、校训、校歌无不体现着学校作为一所师范大学的精神追求与骄傲。

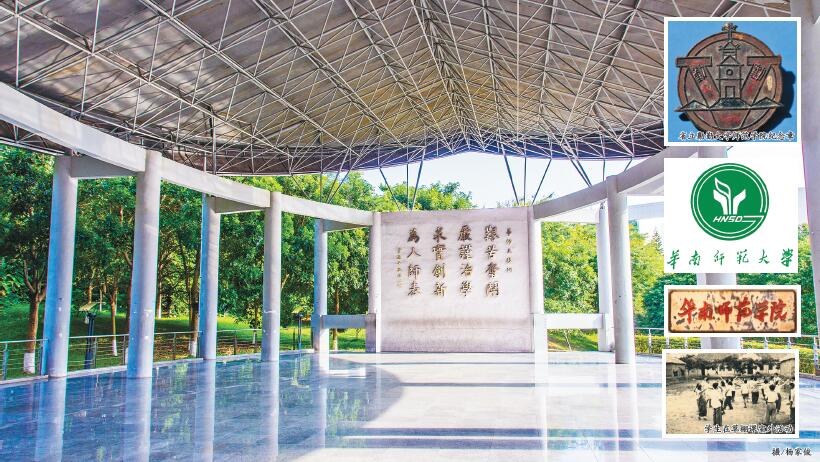

40周年校庆确定华师第一枚徽志

说起校徽,大家首先想到的是盾牌形状校徽。2015年5月8日,学校党委印发了 《华南师范大学章程》,其中对学校的校徽做了明确的说明:“校徽包括徽志和徽章。徽志主体图案为三个 ‘人’ 字的交叠。以 ‘人’ 为造型素材,旨在阐明 ‘以人为本’、‘三人行必有我师’ 的办学理念,表达 ‘青出于蓝而胜于蓝’ 的育人追求。徽章为题有校名的长方形证章。学生徽章为白底红字,配以红色边框;教职工徽章为红底白字,配以白色边框。”

由此可见,校徽并不只是一个盾牌图案那么简单,它包含着徽志和徽章两个部分。

相较于徽志变动和高出镜率,徽章可能并不为广大师生所熟知。但对于五十到七十年代的校友而言,这枚徽章所蕴含的历史和意蕴绝对要大得多。政治与行政学院退休教师杨世兰教授回忆:“我们学校一部分学生去西门口坐22路解放车,另外还有前边黄埔线33(路),最初就这两条线,我们一出西门口上22路汽车,就把华师校徽摘下来放书包,到回校时再从书包里把校徽拿出来挂上,因为没有校徽不能进学校,教师是红底白字,学生是白底红字校徽。学生在22路公共汽车上,不愿意把华师校徽跟华工、华农比。”

相同的场景,退休校长管林也有忆及。现在的我们或许有些难以理解当年学长的所为,但在七八十年代,华师刚进驻石牌校区,条件可谓一穷二白,只有少量的砖瓦房,大多数还是草棚,包括当年著名的草棚大礼堂,华师人就是在这样的艰苦环境下白手起家。在当时,中大、华工、华农的基础设施就比华师好很多。另一方面,当时师范生是不用交学费的,所以受到家境不佳学子的欢迎,华师学生的经济水平一般。作为一街之隔的邻居,暨南大学生源主要是侨生,家境相对宽裕。基于两方面的原因,我们的学长才会有如此举动,对于这种行为,后人是无可厚非的。我们应当从中感悟,华师发展到当前的规模和水平,经历了多少人的不懈奋斗,华师的草棚精神和艰苦奋斗的作风是何其宝贵。

徽章的历史没有留下太多的文书供大家了解,只有在1986年学校曾发布一份相关性的规范文件《华南师范大学关于学生证和学生校徽管理的暂行规定》(华南师大[1986]17号),其中规定,“为了加强校风建设,对我校学生证和学生校徽的领用和管理特作如下规定:学生平时应佩戴校徽……学生毕业,校徽可给学生本人留作纪念”。在这份文件发布时,学校的校徽还仅指徽章部分,还没有徽志。甚至到 1987 年学校发文征集校徽后两年的 1989年,学校文件中所指的校徽仍然是指徽章,直到学校40周年校庆在即,才确定了华师第一枚徽志。

徽志方面,华师历史上一共有过两个徽志,现在使用的徽志是于2003年开始启用的。徽志不是从建校时就有的,它的设立经历了一个相当长的历史时期。华师最早的校徽并不是当前的盾牌型校徽,而是一个双手呵护青苗的徽志.在这之前,我校的校徽仅有徽章部分,没有徽志部分。

旧徽志是1991年学校为筹备40周年校庆而产生的。早在1987年2月23日,学校校徽、校歌、校风准则征集小组就发布 《关于征集我校校歌、校徽作品和校风准则的通知》,提出征集校徽,校徽用途可作为校旗、校门、大会场、校报的标志,也可制作对外宣传纪念品、礼品。设计要求能体现我校特点,包括治校、治教、治学内容和师生员工的精神面貌,校徽要求有“华南师范大学”中文全称,色彩调和、鲜艳,设计方案要附图样大小、色彩和文字说明。

经过长期的酝酿和评议,学校最终在1991年4月3日召开的校领导办公会议上,正式敲定了双手呵护青苗的图案作为当时的学校徽志,寓意华师是培育师范英才的摇篮,双手的下方是是华师中文拼音大写的首字母。徽志由美术系1989级本科学生张向阳设计,定稿时间是1991年4月。

旧徽志经确定后,学校很快组织研究了有关校徽制作的问题,当时确定的方案是专门制作两万枚锁匙套作为纪念品,其中四千套送给参会的代表。同时在各种重要场合悬挂这一徽志。从当时学校40周年庆大会现场的照片可以看到,青苗图案的校徽在庆典上已经正式开始使用了。

旧徽志投入使用多年,直到2000年4月4日,学校发布 《关于重新征集华南师范大学校徽设计图案的通知》,通知指出,学校作为一所“211工程”建设的高校,经专家论证,华师的建校史可以追溯到1933成立的广东省立勷勤大学师范学院,学校的国际合作也愈来愈广泛,在此背景下,学校现有的校徽设计没有反映学校创办时间,没有体现学校历史,学校名称也仅是汉语拼音缩写,不利于对外交流和扩大影响。所以经校领导反复研究后决定重新征集校徽设计图案。本轮征集活动仅限对校徽进行更换,并没有考虑重新设计校歌和校训。从通知可以看出,学校重新更换校徽的决定是与学校发展与进步密切相关的。一方面,作为一所具有悠久历史的学校,有必要特别加以强调和标明;另一方面,学校对外交往越来越多,国际化水平逐步提高。

本次征集截稿后,共收到设计图案60多份,学校经初步筛选后,决定于2000年6月10日至17日在石牌校区新图书馆三楼展厅展示,展示现场发放“校徽设计图案民意测验选票”供参观展览的师生投票,最终没有确定下新校徽的样式,不过2000年7月2日的新千年庆典会议上确定了J号设计方案,并对色彩和绶带提出了修改意见,可见,其实当时基本已经确定了盾牌图案,只是没有最终定案。

时间来到2002年12月31日,学校发布 《关于征集校庆庆徽、新校歌和新校徽作品的通知》,提出2003年是学校建校70周年,为了做好校庆工作,更好的展现学校近70年来取得的成绩,让社会各界更加了解和支持华南师大,树立全新的形象,学校举办 70 周年校庆庆徽、新校歌、新校徽作品征集活动。通知对新校歌和新校徽提出了要求,须突出学校特有的气质和大学气度,要将学校历史、现在和将来高度地凝合,要体现浓烈的精神追求气息尤其校徽要简洁大方而蕴含丰富的校园文化内涵。本次征集活动的截稿时间是2003年3月30日。

2003年这次的校徽征集过程,学校可谓慎之又慎,期间经过多次会议研究讨论,可见学校对此次校徽更换工作的重视,2003年8月召开的学校党政联席会议上,才最终原则同意采纳盾牌形状的新校徽并要求做跟进工作。从发展过程来看,2000年征集活动和2003年征集活动应该是一脉相承的,只不过2000年时更换一事尚不紧迫,所以校徽更换一事最终才在2003年筹备70周年校庆时落定。

心细的读者会发现,学校在1991年庆祝了40周年校庆,到了2003年,筹备的却是70周年校庆,这是怎么回事呢?

原来在2000年以前,学校一直都是以1951年为起点的,即学校以广东省文理学院为主体,并入中山大学师范学院、岭南大学教育系、私立华南联合大学教育系建立起华南师范学院的时间,所以1991年学校筹备校庆时,建校时长是按照40周年来计算的。

直到2000年4月23日,华南师范大学校友联谊会第二届第二次理事会(扩大)会议召开,经讨论同意将我校创办时间由1951年10月前溯至1933年8月,也就是广东省立勷勤大学师范学院成立的时候,所以在2000年以后,建校时长和校庆周年的计算就稍有不同,70周年、75周年、80周年的提法由此而来。

校训是学校发展的真实写照

学校的校训也不是在建校之初就有的,校训和学校旧徽志是同时期的产物。学校校训的提法发生过数次变化,在最初征集时,是和旧徽志一同发文(《关于征集我校校歌、校徽作品和校风准则的通知》)征集的,只是当时不叫校训,而被称为“校风准则”,该份文件原始拟稿的时候,使用的称呼也是校训,后来改稿时换成了“校风准则”的称谓,当时校风准则的征集要求是鲜明、准确、精炼、严密。

校训的评选经历了怎样的过程,在文件中已经不得而知,但校训经确定后,于1989年10月24日由学校发文呈请时任广东省委副书记、省长叶选平为学校书写校训,当时的称谓变成了“校风训词”,现在我们讲校训这一称谓实为“校风训词”的简称,学校当时提出,华南师范大学是在原南方大学校址办起来的(当前石牌校址,原为1950年元旦在广州创办的革命大学南方大学所用校址,后南方大学因使命结束,于1952年10月停止办学,刚好华南师范学院当时正在调整扩充,学生规模增加两倍,而当时广东省文理学院所在的黄华路校址无法扩建成足以容纳三四千学生的正规师范学院,所以决定将我校迁入石牌南方大学原址。),我校广大师生员工,决心继承叶帅任校长的南方大学的革命精神、革命传统,艰苦奋斗,严谨治学,求实创新,为人师表,努力把华南师范大学办好。叶选平同志最终同意并为华师题写了校训,我们当前在手球馆、大学城教学楼和诸多证件上所见的校训即为叶选平亲笔题写的,题词的原稿最终作为学校实物档案收入档案馆永久保存,现已装裱妥善安置。

对于熟知华南师范大学校史的人来说,这十六字校训应该是比较好理解的,因为华师发展史就是对这十六个大字的真实勾勒和写照。无论是抗战时期文理学院的辗转奔波,坚持办学,还是建国初石牌校区的草棚遍地,打赤脚也要上课求学,或是文革期间对教书育人的坚守,都深刻的诠释着华师人的艰苦奋斗精神。

学校的前身勷勤大学师范学院的建立,可追溯到民国二十年12月12日,广州市行政会议在向市政府提交的 《市政府提议设立勷勤师范学院意见书》 中就指出:“查国家之兴废,端乎师资之良否,我国教育尚未普遍,虽都市学校略具成绩,而失学儿童仍占多数,苟非实行强迫教育则过敏指示未由启发”。“为普及教育及强迫教育计,又非预储师范人才不为功。……本市张深有见乎师范为教育之母,特筹议设立师范学院以尚师资之培养,并拟取名曰勷勤师范学院。”所以,勷勤师范学院的成立就是为了培养广州乃至广东省的中学师资。首任院长林砺儒始终坚持着师范教育,强调学校要坚持以培养中学师资为己任。

及至华南师院成立,也是为了在中南地区培养更多的师资,学校档案馆现存的 《华南师范学院成立经过和现状》 中指出:“两年来,由于土改的逐步完成,和国防、政治、经济、建设的加速发展,祖国和广大人民对文化教育的需求多大的提高……中央政府在八九月间召开初等教育及师范教育会议上,已通过了今后五年内争取培养百万教师的议案,对师范教育的计划,一方面大力调整和扩充现有各级师范学校,一方面大量设置多种式样的短期培训班,培养足够数量具有马列主义、毛泽东思想和专业训练的各级师资,以迎接即将来临的文化建设高潮。”在这样的背景下,经中南教育部确定成立华南师范学院,以照顾华南两省一市师资教育。

如今,新任校长王恩科上任伊始,就提出建设“新师范”的战略部署。凡此种种,都可以看出华师人一直都坚持将“为人师表”作为自己的座右铭。

校歌由学校教师创作

学校校歌和旧徽志、校训一样,都是同一时期的产物。校歌歌词由时任校党委书记黄家驹和副书记梁国熙起草,中文系修辞学专家谢盛圻后加入创作,最后两句“向前向前向前,华师儿女永远向前”是由作曲者音乐学院雷雨声教授在谱曲时加入。

据黄家驹回忆,创作校歌歌词时有三个想法。

第一,是要突出华师几十年的教育成果和培养目标;第二,是要跟校训配合,反映校训的精神,突出华师办学的方向;第三,希望校歌要严谨,但要追求生动活泼,容易上口。校歌歌词有两部分,第一部分是对华师历史使命和实际效果的阐释,第二部分则将校训进行展开。

在校歌歌词确定后,雷雨声参与校歌的作曲工作。校歌的曲三个部分连接起来后气势磅礴,展现了华师大气的形象,表达出华师师生勇往直前、为教育事业奉献青春的精神;同时,又蕴含着师生对学校的爱。

校歌创作完成后,于1991年10月23日经学校发文印发,要求全校各单位组织学唱。通知指出:“为迎接我校四十周年校庆,由黄家驹教授写词,雷雨声教授作曲的 《华南师范大学校歌》,经校领导办公会议通过,正式定为我校校歌”。校歌的手稿现存于学校档案馆,作为实物档案永久保存。

我们回顾历史,是为了更好的明确定位,校徽、校训、校歌的确立与变迁,包含着的是一代又一代华师人的精神追求,体现了我们在前进道路上的取得的成绩与继续前进的方向,我们只有明确一直以来的目标,才不会迷失方向,才能更好的前行。(文/陈海平)