中国传媒大学 - 《中国传媒大学校报》

对话诺贝尔奖得主———约翰·萨尔斯顿

2009-04-20

浏览(389) (0)

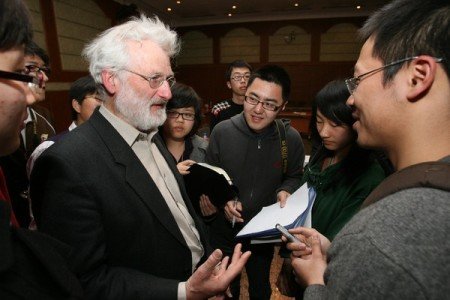

萨尔斯顿在交流会后与同学们交谈

约翰·萨尔斯顿(JohnSulston,FRS)2002年诺贝尔医学奖得主,人类基因图谱揭秘人。1998年约翰·萨尔斯顿及分子生物实验室的同仁首次发布了线虫基因组图谱。这也是有史以来人类第一次完整地描绘一个生物的全部基因组图谱。之后,他致力于研究人类基因组项目。为了避免被不法商业机构利用,他的工作团队选择提前公开了基因图谱的研究成果。2001年,他因基因研究工作被授予爵士称号;2002年萨尔斯顿爵士获诺贝尔生理学及医学奖。目前,他在英国曼彻斯特大学科学道德及创新学院任主任。

2009年4月1日,萨尔斯顿走进中国青年报报社,与中国年轻科学家以及青年学生展开交流,我校校报记者王娟、邵瑞、付饶、徐嫩羽等同学参与了对话。

与世界对话

“你们是年轻的一代,越是年轻,你们身上要承担的责任越大,要做的工作就越多。在这个意义上讲,我们需要进行更多的交流、合作。”

67岁的约翰·萨尔斯顿,获得诺贝尔奖的那年60岁,那时他对线虫已经坚持不懈地研究了整整30年。

2009年4月1日下午1点半,中青报的会场里已经坐满了来自各所高校媒体记者。“这是我第一次见诺贝尔奖得主”,中国传媒大学校报摄影记者邵瑞说。“我想用英语和他直接交流”,中国传媒大学校报记者王娟兴奋地说。

目光汇聚、掌声响起。2点半,约翰·萨尔斯顿走进了会场。

坐在同学们中间,满头白发的约翰·萨尔斯顿像一位邻家老爷爷。他富有亲和力的自我介绍,拉近了大家与诺贝尔奖、与世界最前沿科学研究的距离,也拉近了同学们与世界的距离。

对科学与社会的思考

约翰·萨尔斯顿向在场的青年人讲了自己的研究,以及他如何走上对科学与社会思考的道路。

上个世纪80年代,不少科学家开始意识到,研究基因组的世纪到了。不少人认为,可以从基因组研究,比如治疗癌症等方面名利双收,因此,在90年代对基因组数据的争斗中,很多人担心生物数据会落入私人之手。

约翰·萨尔斯顿说:“当时有人强烈要求将数据私有化,将数据作为公司财产为私人所有,这样的话,只有有钱人才能买到这些生物数据。而且,买家没法传播这些数据。如此这般,结果会是什么呢?人类基因组有30亿个碱基对,这可是一个庞大的数据,而且它离最终完成还有很长距离;我们一点一点地认识基因,为了能继续做下去,人们之间必须互相交流,讨论研究成果,如果你不允许数据传播的话,那就没有交流可言。”

在1996年召开的一次人类基因序列的国际会议上,各国科学家决定,所有和人类基因序列有关的数据都必须免费向公众开放。约翰·萨尔斯顿说,这件事改变了他的一生,让他走上了对科学与社会的思考之路。

谦卑的心

当学生问到获得诺贝尔奖后生活的变化时,萨尔斯顿嘴角上扬,微微笑了一下,说:“获得这个奖,我心里还是怀着非常谦卑的心态。”他谈到,要获得诺贝尔奖,首先必须是一个够格的科学家,然后要靠一点点运气。获奖后,萨尔斯顿没有停止向前发展的脚步,他说:“得了诺贝尔奖,我就有许多机会讲话、访问、讨论。在这个过程当中,我再一次觉得自己应该非常地谦卑,应该把这些机会用好,这样我们才能够集体地向前发展。”

在交流中,萨尔斯顿屡次强调,是自己背后卓越的研究中心,成就了自己的获奖。

关于争取诺贝尔奖,他认为,任何一个国家要想取得科学方面的高标准,就必须创立一定数量的卓越的研究中心,吸引最优秀的人才来中心工作,同时,在这样的中心里面,科学家们应该有大量的自由,这才有可能产生创新的思想和成果。

共享

“比如英国没有载人飞船,中国有,中国载人飞船成功发射的时候,我们也很激动,我也很激动。”萨尔斯顿坦言:“别人发现了什么,我也很激动,好像是我自己发现的,因为我觉得科学探索和科学发现是人类共享的东西。”

他认为,在创新发展的过程当中,要携手共进,不要掐着脖子进行毁灭性的竞争。萨尔斯顿说,总有那么一天,人类会明白自己的大脑是怎样运作的。这是一个巨大的挑战。应对这一挑战,现在就必须联手做这件工作。

充满希望地旅行

“在英国有一句格言:‘你充满希望地旅行,总是要比到达目的地更好。’也就是说我们要永远充满希望的向前走,这样才能够探索更多的东西。”

萨尔斯顿说,自己最激动的事情是第一次发现线虫细胞分裂。因为在此之前很多人做了很多工作来追踪细胞图谱,但都没有成功,而第一次看到线虫细胞开始分裂的时候,他感到“我走出了第一步,我非常激动!”

萨尔斯顿从小就对自然感兴趣,研究线虫几十年,他一直把兴趣点保持在一个一毫米长的小动物身上。“我觉得,如果全面理解了线虫的情况,那就全面理解了生活、生命本身,所以我没有失去兴趣的时候。”

去酒吧敲敲鼓

来自中国科学院生物研究所的马跃提出了他的疑惑。他苦恼于思维总是框定在现有领域中,不知如何把思维从旧的领域当中释放出来。

萨尔斯顿给了他一些建议,比如,去酒吧敲敲鼓,去找一些安静的角落继续搞研究等。“新思想、新发现也不能强求,这个过程像诗人、画家一样,一时半会儿想不出新东西来,不能老是一直往下想,要玩点别的东西。比如,你一直在写论文、研究,到晚上休息的时候,或者周末的时候就应该玩点别的,这样突然有某一条线就会特别活跃起来,你可能沿着这个东西想,那这一天你可能就有非常大的收获了。”

(文字记者徐嫩羽摄影记者邵瑞)