北京大学 - 《北京大学校报》

马旭的“蛇杖”人生

2010-03-15

浏览(501) (0)

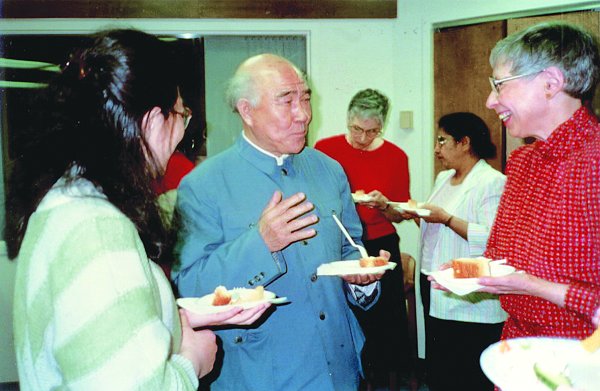

马旭先生与外国友人亲切交谈

马旭从小就立志要做一个治病救人、心怀大爱的人。如今,他是我国德高望重的医学教育家,一生耕耘在培养医生的园地中,从没有离开过医学的这根“蛇杖”。

在北京大学建校110周年盛典上,马旭荣膺北京大学教师的最高荣誉———“蔡元培奖”。

马旭1914年出生于中医世家。在一批海外留学归来的医学教育家的影响下,年少的马旭对西医产生了浓厚的兴趣,待中学毕业后便报考了北平大学医学院。

在他充满激情地追求理想的时候,1935年日本帝国主义发动了华北兵变,北平学生在共产党的领导下发动了“一二·九学生运动”。时任医学院学生会主席的马旭成为学生运动的组织者。抗日战争爆发后,国立北平大学被迫西迁,马旭辗转奔赴延安。

到了延安后马旭在军事卫生学校教书,他带着年龄不一、水平各异的学生,学习解剖学、组织胚胎学等课程。物资匮乏,他就地取材做培养箱等教具,一教就是8年。1939年马旭加入了中国共产党。1945年马旭被组织派往中央医院与苏联外科医生阿洛夫一起从事外科工作。

抗战结束后,马旭遇到了后来的新中国第一任卫生部女部长、冯玉祥将军的夫人李德全。在李先生力邀下,马旭留在了热河省卫生局工作。在解放战争打响前这段日子里,马旭担负起组建医学院的任务。他组建的冀东军区卫生学校(现承德医学院的前身)还沿用着部队的番号。解放战争中,他带领广大师生勇敢投身抢救伤员的战斗。作为一名战地主刀外科医生,他经历了解放锦州、天津及和平解放北平的全过程。此后,马旭先后担任热河省卫生厅副厅长、热河省卫生专科学校校长。

新中国成立后,发展医学教育被提上议事日程。在周恩来总理建议下,马旭被调回北京,进入卫生部,1950年10月1日被正式分配到北京大学医学院担任教育长。1952年,医学院在全国高等学校院系调整中脱离了北京大学,独立建院并更名为北京医学院,马旭成为最年轻的主抓教学的副院长。

马旭重视基础教育,一直强调医、理结合,重视实验实习和科系的完善与建设。在学习苏联时期,马旭就主张在教学方面进行大刀阔斧、有选择性的改革,加强了对各专业基础课程的统一管理,在全国率先建立了基础医学院,着力强化医学基础课程。在教学制度上,他制定和健全了从实习、实验、到学籍等方面的管理措施,加强了考试中操作和面试的比重;此外,马旭支持毛燮均教授的意见,认为口腔医学十分重要,调整了口腔医学的学制、学位和基础理论课程。几年中,医学院的医药、卫生等各个科系都建立了起来,并在全国率先建立了公共卫生教学体系,各附属医院也在这一时期逐渐建立健全。1972年,马旭出任北京医学院院长后,全面主持学校各方面工作,他最关心还是教学秩序的重建,依据当时的学科发展状况调整了原有专业,开设了新专业新课程,恢复学制,修订教学计划,再次强化基础课设置,重新加强基本功训练,加强了临床教学。他说:“要给学生实践的机会,医生是健康所系、性命相托的人,必须学得扎实才行。”

韩启德副委员长说过:“当年马院长的一个决策,使得我们北医尽早地走出了国门,直到现在对我们北医的发展还在起作用。”这个决策指的就是马旭率先着手学习世界先进的科学技术与医学教育经验。

1978年,马旭随中国医学代表团第到澳大利亚出国访问,他看到了差距。回国后他首先开办了“威廉·凯瑞英语培训班”———请来外教辅导教师学习英语,并想办法让教师走出国门。如今常见的胃镜、心导管、外科移植等技术,最早都是由留学教师引进国内并发展起来的。引进先进技术,不仅为临床、科研和管理培养了一批栋梁之才,更使北医的技术力量上了一个新的台阶。

在医学教育研究领域,马旭是培养医生的“医生”,注重管理的创新。他一直紧抓骨干教师和青年教师的成长,分别制订了细致的培养目标,采取了一系列扶放结合的培养办法。他古道热肠,做了许多没有回报的工作。“无私无畏,苦心岂免容蝼蚁;有文有德,香叶终经宿凤鸾。”马旭家中挂的这副对联就是他的真实写照。他参加交流活动从不收外国友人的礼品,无法推辞的就交到学校。他甚至从来不参加宴请,往往安排相关部门的同志去接待。

马旭一直有一个习惯,只要有空闲就在学校里转转:在附属医院查房,在建设工地搬砖,栽校内的防风林,参加学生活动,也可能钻进任意一个课堂、实验室去听课———细细地听并提出周详的建议。他为此特意申请了一间宿舍,吃住在学校。

前人栽树,后人乘凉。马旭等老一辈的辛勤努力,为医学部的发展打下了坚实的基础。(刘璐)