承千年精粹 扬传统之美

图为莆仙戏《敬德画像》。 网搜

图为莆仙戏《杀狗记 迎春奇狗》。 网搜

图为《瑶族舞曲》表演时刻。 基础教育学院记者 李婷珍 摄

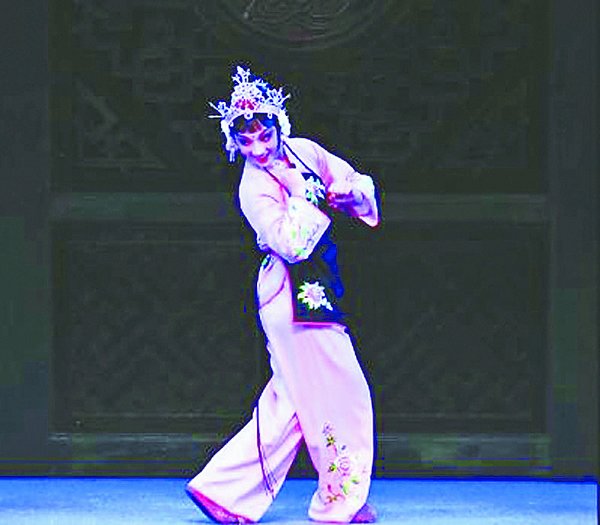

图为古典舞《凉凉》表演时刻。基础教育学院记者 李婷珍 摄

编者按:在漫长的历史发展进程中,中华民族许多优秀的文化都沉淀在其中,形式多样、内容丰富的传统文化是中华民族悠久历史文化的一个组成部分。对于整个民族来说,它是一笔巨大的精神财富,有利于塑造民族品质、培育民族精神。

中华优秀传统文化博大精深,源远流长,是中华民族历史长河中的璀璨明珠。中华优秀传统文化对于当代大学生的身心发展有着潜移默化的影响,为当代大学生提供了思想与行为上的指导。党的十九大报告提出,要深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

妈祖文化:海洋文化之瑰宝

千百年来,妈祖信俗不断融入中华传统文化因子,发展成为妈祖文化,成为中华优秀传统文化的典型代表之一。2009年妈祖信俗申遗成功,成为我国首个信俗类世界级非物质文化遗产;2016年“发挥妈祖文化等民间文化的积极作用”被写入国家“十三五”规划,妈祖文化的“巨轮”已扬帆起航,传播至世界各地。

我校积极挖掘、充分利用妈祖文化资源优势,以融入地方文化建设为重点,为校园文化建设创造有利平台。学校通过建立妈祖文化实践教育基地,创建妈祖文化传播人才培养特色班等“十大载体”来实施“馨香传承,爱满莆院”的妈祖文化工程。同时面向师生普及、推广、弘扬妈祖文化,精准地将妈祖的“立德、行善、大爱”精神与践行社会主义核心价值观结合起来,使其成为校园文化的特色品牌。

为增强莆院学子对妈祖文化的认识,莆院创立了妈祖文化传播人才培养特色班,吸引了众多学子加入。来自16广告的邢昊天也是妈祖班中的一员,“加入妈祖班使我受益匪浅。我不仅较为系统地学习了妈祖文化在各个领域的相关知识,还通过一系列的社会实践锻炼了自身的实践能力,感受到了传统文化的魅力,从而深刻认识到了传承和弘扬妈祖文化的重要意义。”

加强妈祖文化教育,有利于培养学生的海洋意识和勇于开拓的精神,更好地传承和弘扬妈祖文化。在传播妈祖文化的道路上,每个人都可以是增进彼此信任和认同的文化使者。

莆仙文化:地域文化之特色

一方水土,一方文化。莆仙戏是莆田地域文化的钟灵毓秀。它是我国最古老的剧种之一,源于唐,成于宋,盛于明清,它的唱腔丰富,音乐典雅,表演古朴,富含浓郁的地方特色,被列入国家级非物质文化遗产名录。然而随着时代的变迁,老艺术家们纷纷退居幕后,人才的缺失给莆仙戏的保护与传承带来了极大的阻碍。

为普及和传播莆仙文化,我校开设了莆仙戏文化传播人才培养特色班,音乐表演161的郭兰就是其中的一员。在她眼中,莆仙戏与其他戏曲最大的不同就是其动作繁多且复杂,戏曲内容中的一个词就能代表不同的意义。郭兰认为:“弘扬中国传统文化是我们当代大学生的责任,在课堂上日复一日地练习着莆仙戏中的各种步伐,虽然很累但很充实。” 特色班的同学们在课程学习中认真专注地投入练习,同时也通过莆仙戏潜移默化地加深了对莆仙文化的认识。

莆仙戏曲另一特色——“板鼓咚”是用莆田方言演唱,以渔鼓和简板为主要伴奏乐器。郭兰介绍道:“板鼓咚又名‘乞丐歌’,在以往是一种百姓们谋生的手段,人们对此略知一二,可是现在人们对板鼓咚很陌生,板鼓咚发展状况变得落寞,只能通过创建特色班来传承。”

地域文化少不了地域人民的保护和传承,弘扬莆仙文化,需要每一位青年共同努力。

中华传统节日形式多样,内容丰富,是中华民族悠久历史文化的一个重要组成部分。中国的传统节日起源于古代原始信仰、祭神祭祖、历法节气等,承载着神话、传说、天文、地理、术数、历法等人文与自然文化内容。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出要深入开展“我们的节日”主题活动,实施中国传统节日振兴工程,丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵,形成新的节日习俗。传承发展中华优秀传统文化是全体中华儿女的共同责任。

为了弘扬中华传统文化,提高同学们对传统节日的认识,我校在以新时代的视角重新审视传统节日的同时,还举行各类欢庆节日的活动来调动起同学们的积极性,例如在中秋节举行游园活动,在元旦举行盛大的晚会等。同学们在端午节吃粽子,观赏传统的舞狮表演;在中秋节参与词歌赋创作比赛,品味中华诗词的魅力;在冬至日群聚自制汤圆饺子,并且进行“吃饺子”比赛,享受传统美食,感受集体温暖……在参与这些喜闻乐见的传统文化活动的过程中,同学们能够了解到许多节日的内涵与故事,拓宽了视野,也加深了彼此间的情谊。

学校通过在节日期间举办活动,一定程度上增进了青年学子对中国传统文化的了解和兴趣,激发了学子们的民族自豪感,有益于更好地继承和弘扬中华优秀传统美德。

“以古人之规矩,开自己之生面”。中华文化博大精深源远流长,其文化价值是不可估量的,祖先留下的知识底蕴需要我们传承、珍惜和呵护。