南京医科大学 - 《南京医科大学报》

攻读研究生岁月的几件往事

作者:殷凯生

2018-12-20

浏览(283) (0)

接到研究生院 《关于开展南京医科大学恢复研究生教育40周年征文活动的通知》,仔细读了几遍,38年前的几件往事逐渐清晰地浮现在眼前……报考1980年春节期间,《镇江日报》上刊登的一则关于今年我国研究生招生的新闻引起了我的注意。前两年我因从徐州医院调回家乡镇江市第一人民医院内科工作不久,无暇顾及报考研究生之事。当我仔细看罢这则考研消息,发现距离今年的研究生考试仅剩2个月的时间,如果明年报考,年龄就要比规定的报考年龄超过几个月。必须今年考研,否则就永远失去报考研究生的机会了。

尽管在大学时我的学习成绩尚可,长期担任学习委员,可是今年考研真算得上是仓促上阵:在基层医院工作多年,增长了不少临床技能,可是理论知识忘掉不少。我从中学到大学,学的都是俄语,英语只是听广播自学,《医用英语》只看过第一册……真可谓困难重重!但是,我没有其他选择,我不能丢掉这个千载难逢的深造机会,只有搏一下!

真可谓天道酬勤,经过2个月不分昼夜的艰苦努力,我终于如愿以偿地考上了南京医学院内科学(呼吸专业)杨玉教授的研究生,成为江苏省呼吸专业的首个研究生。读研1980年是我国研究生招收数量最少的一届,南京医学院当年184人报考,只录取了13人(每个专业只招了1名硕士研究生)。其中有几名共产党员,成立了党小组,我被推选为党小组长。

入学不久,举行了一场英语摸底考试。成绩公布时,我和同宿舍的神经内科研究生周善仁的英语成绩最差,顿感压力山大。但是,后来我们了解到,我们研究生班的其他11人都是复读后考取的,只有我们两人是当年考上研究生的。找到了原因和差距,笨鸟先飞,我们只有用加倍的努力迎头赶上去!记得当时放寒假和暑假时,我们两人总是相互攀比谁走的更迟、谁来校更早。

导师杨玉教授给我定的研究方向是支气管哮喘。我是杨玉教授带的第一个研究生,他对我要求严格,期望值也高。我在学习研究生各项课程的空闲时间里抓紧阅读国内外文献,做了大量的读书笔记,并于入学后的第二学期在《国外医学呼吸系统分册》发表了我的第一篇文献综述。利用放暑假的时间,我到位于泰州的中科院皮肤病研究所学习真菌过敏原一个月。经过反复实验,我在国外学者的研究基础上,建立了一种新的“微量全血法嗜碱细胞组胺释放试验”用于过敏原的检测,受到中科院专家和国外学者的重视和好评,被称作“殷氏法”。三年研究生期间,我一共发表了6篇论著和6篇综述。记得当时还没有所谓SCI一说,论文发表在中华级系列杂志上是我们研究生们追求的目标。

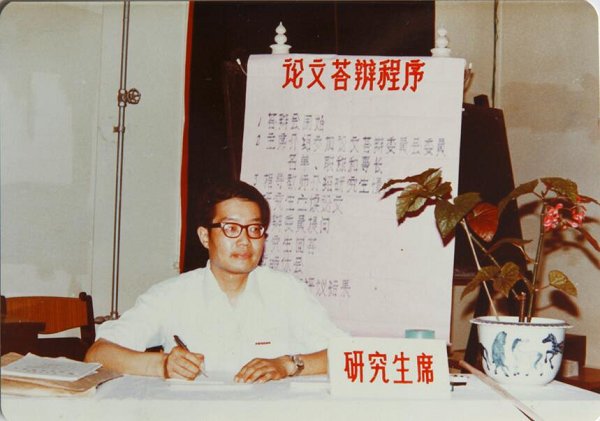

入学后的第二年,我写了一篇题为《组胺研究近况》的文献综述。由于该综述内容偏基础,我不知道该往那一本杂志投稿。我在图书馆里经过一番调研后,就把它寄给了 《国外医学生理病理分册》。谁知该稿件一直渺无音讯,直到6个月后接到该杂志编辑部的一封信。来信云:“大作拜读,水平很高,拟近期在首篇全文发表”,并要我把个人简历和研究方向告知,以便与我建立长期合作关系。我把此信给杨玉教授看后,他很高兴地说:“说明杂志编辑部对你评价不错,你就如实回复他们吧。”我就如实回复了编辑部。后来,该综述在这份杂志1983年第4期首篇全文发表了。当然生理病理学杂志编辑部是不可能与一个在读的临床研究生“建立长期合作关系”的!由此,我也认识到文章的质量是决定能否发表的关键,托人、找关系是无益的,因为该编辑部原先对我是一无所知的。答辩充实的三年一晃而过,终于到了研究生答辩的时候了。物以稀为贵,当时硕士研究生答辩的“排场”远远高于现在的博士研究生和博士后出站。记得我的答辩会安排在老门诊楼的大会议室,听众一百多人。答辩委员会主席原先请的是时任中华呼吸病学会的主任委员的穆魁津教授。他因身体不好,推荐时任中华呼吸病学会的副主任委员武汉同济医学院的段生福教授担任我的硕士学位论文答辩委员会主任委员,还有一位答辩专家来自上海。当时对于研究生的学位论文要评“优-良-中-差”4级。我幸运地得到“5票全优”,这是对研究生和导师三年努力奋斗的肯定!

当我的学位论文答辩会刚刚结束,段生福教授认真地对我说:“我从明年开始要带博士研究生了,希望你能成为我的第一个博士研究生!”当时,我国硕士研究生尚少,博士研究生更少。只要我说“愿意”,几乎毫无悬念的会成为我国第一批呼吸博士研究生。我当时没有继续读博的思想准备,关键是考虑到成为他的第一个博士研究生,毕业后肯定要留校,就要长期在武汉工作了。我的父母在镇江,我在武汉工作回家就没有在南京那样方便了。经过一晚上的考虑,我还是婉言谢绝了段教授的提议。这是我人生中的又一次选择:1980年初在非常仓促非常艰难的情况下决定报考硕士研究生,是我的一次重要的正确选择!我的人生增加了许多新的机会,我在学术上有了长足的进步。可以说,没有这次考研,我不可能达到今天的学术水平和学术地位,也不可能取得今天的成绩!我衷心的感谢母校和导师杨玉教授的精心培养!至于说我当初没有接受段生福教授的邀请去攻读他的第一个博士研究生的选择,是对还是错?至今我也没有搞清楚……(作者系我校1980内科学呼吸专业硕士研究生,现任第一附属医院二级教授、主任医师、博士研究生导师,是享受国务院特殊津贴的全国著名呼吸病专家)