新疆阿勒泰纪行之四

在图瓦人村落作客

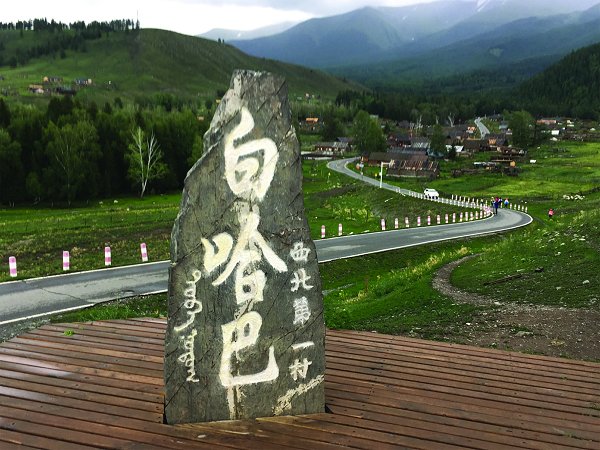

我们从喀纳斯国家地质公园门户贾登峪出发,一路来到西北边境第一哨白哈巴。

白哈巴隶属新疆哈巴河县铁热克提乡,位于中国与哈萨克斯坦接壤的边境线上,人口约8万人,居住这里的图瓦人属蒙古族支系,以游牧、狩猎为生,以独特的民族服饰、宗教崇拜及风俗习惯受到关注。

坐落在一条沟谷的白巴哈村,依山傍水而建。山村的西北遥对中国与哈萨克斯坦国界河,南面是高山密林。所有建筑物均由原木堆砌而成,以外观很古朴的小木楞屋为标志,具有欧式村寨的特色。顶棚和屋顶之间形成两头通风的尖阁,是储藏饲料和风干肉品的好地方。据说家家户户屋内都好像是工艺品陈列馆,炕上铺着花毡,墙上挂着刺绣壁毯,厅堂中央有精制的火炉。

傍晚,夕阳如洒金,映衬着阿勒泰山的皑皑雪峰,宛如一幅完美的油画。

清晨,薄雾与炊烟袅袅飘荡,牛羊满坡,把整个村落勾绘出一幅人与自然和谐共处的山水画。

告别旅游之家小店,恋恋不舍地离开白哈巴。

我们来到一处图瓦人的村落里,小村景致古朴,像喀纳斯湖一样充满神秘色彩。图瓦人每家房前都有栅栏,大门就在栅栏的中间。栅栏的连接处别着三到四根细木头,要出门了,将这几根木头取下。屋后也有栅栏,据说用于围圈牛羊,围地种菜。

一位图瓦少女前来迎接,带领我们穿戴鞋套,一再强调入户要先抬左脚,从活动门进屋。室内陈设风格独特,正中间是由“正黄”色锦帛精心装裱的成吉思汗画像,周围悬挂着皮毛、兽首等各种狩猎战利品。四周木桩为凳,席前木板为几,摆放着奶疙瘩、酥油、油饼、油筛子和糖果等(意外发现糖果是山东沂水产品)。

食品可以随意吃,但奶茶却是必须要喝的。姑娘倒上奶茶,每人根据自己的口味加入适量的酥油和奶疙瘩。酥油入茶即化,飘起几朵金黄色的油星;奶疙瘩在碗里浸散,漂浮在茶水表面。奶皮入口,马上有一股美妙的酸味弥开。一般人喝奶茶,第一碗都是尝试着喝。我不知不觉就喝完第一碗,向等在旁边的女主人请求添加第二碗。在图瓦人家里喝奶茶,必须喝两碗,因为你是用两条腿走进来的,寓意吉祥平安。

图瓦村的好多事情都和数字 “二”有关系。图瓦人打架,两个人打得鼻青脸肿,甚至要出人命了,旁观者只是看热闹。最后,其中的一个必将另一个打翻在地,直到他再也无力爬起来,才肯住手。曾有人不懂图瓦人打架的规矩,上去拉架,结果那两人马上不打了,一起过来打多管闲事的人。原来两个图瓦人打架,是要争英雄的。你去劝架,他们就会认为你看不起他们,所以会一起来打你。图瓦男人一辈子大概就骑两匹马。20岁时,家里人给备一匹马,骑着这匹马在阿尔泰大山里来回驰骋;直到40岁,马已经老了,开始骑一生中的第二匹马,一直到老。20岁到40岁,男人骑着他生命中的第一匹马,去寻找一个姑娘做自己的妻子。图瓦小伙子追姑娘,一生只能追两个。第一个不成追第二个,这第二个必须成功,否则他就可能成为光棍。人们会对那些追过两个姑娘还没有媳妇的人说:“再瘦弱的山羊,走过两座山峰,也就壮实了;再没雄心的鹰,飞过两个山峰,也就上蓝天了。”

据说图瓦村截至目前只有两个小伙子没追上姑娘。这两个人一个38岁,另一个46岁。村里上年纪的人说,这两个光棍可能是成吉思汗看不上的,先把第一个打发到这里,过些年,又把第二个打发过来了。不过大家放心,这两个人已经把“二”占了,以后村子里不会再有光棍。

一位图瓦姑娘能说流利的普通话,引起我们的注意。我问她:“图瓦人讲什么语言?”她说:“在学校里汉语和蒙古语都要学,图瓦只有语言没有文字。”然后,她补充说:“我在山东读大学。”原来如此!“在哪所大学?学什么专业?”姑娘回答:“聊城大学,现在读大三,学教育学。”随后便轻松攀谈起来。

这时候,一位小伙子给我们面前的木碗里斟上奶酒,一席“敬天地”礼仪后,大家一饮而尽。图瓦人特别能喝酒,过节或遇到值得庆贺的事,便宰羊买酒,邀三五好友,坐在家里狂喝。喝酒的礼节也多,主人斟满第一碗酒,一饮而尽,然后向客人们一一敬酒。一轮敬毕,主人再喝第二碗,接着继续敬酒。一般人勉强可以喝完第一碗,第二碗酒就喝不下了。村里用来喝酒的碗很大,一斤酒一般斟三碗。

对于图瓦人来说,这只是热身。主人敬三碗酒后,便将酒瓶递给客人中的一位,他得马上接着敬一圈,再递给下一位。如此循环往复。一天下来,一箱酒往往不够喝,主人一声吆喝,老婆或孩子便去搬酒。最后,所有的人都喝醉了。“信马由缰”驮自己回家,家人知道肯定会喝醉,便亮着灯、开着门等候。听见栅栏外有马叫声,便知道外出喝酒的人回来了。

图瓦人常说“一年之中,7个月冬天,5个月夏天”。每到冬天,大雪将村庄与外界隔绝,喝酒成了生活的一部分。有人做过统计,图瓦村一年喝45000公斤酒,每人每天平均喝两瓶半。时间一长,每家屋后的酒瓶子便砌成了一堵墙,在阳光照射下闪闪发光。

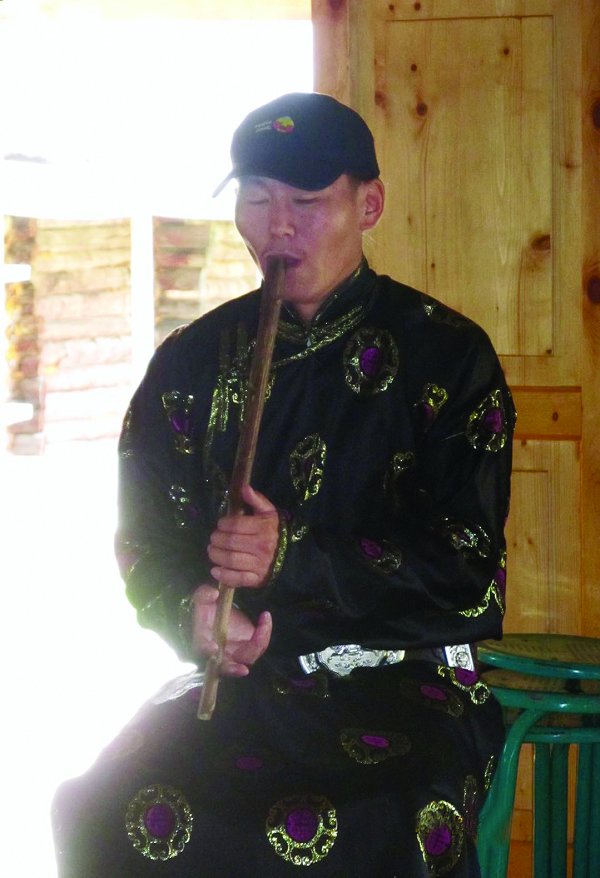

饮酒之后,一位图瓦青年手持“楚尔”吹奏起来,“楚尔”外形似竹笛,用一种名为芒达勒西的苇科植物做成,是民间遗存乐器之一,也是汉时在西域流行的“胡笳十八拍”乐器中的一种,中国器乐的活化石。年轻人吹出的声音深沉舒缓、悠扬婉转,美妙而又神奇。

一位“呼麦”传承人,上过央视,现场演唱了一曲《我的母亲》。我们只知道“呼麦”是一种“喉音”艺术,演唱者运用特殊的声音技巧,一人同时唱出两个声部:低音声部和高音声部。听到如此美妙的混音效果,我在想俄罗斯的当红歌星维塔斯是否属于“呼麦”唱法?

关于“呼麦”还有一奇特说法:古代先民在深山活动,见河汊分流,瀑布飞泻,山鸣谷应,动人心魄,声闻数十里,便加以模仿,遂产生了“呼麦”。 “呼麦”的曲目,因受特殊演唱技巧的限制,不是特别丰富。从“呼麦”传说,以及曲目的题材内容来看,这一演唱形式,应是古人山林狩猎文化时期的产物。据音乐学家考证,我国诸多古籍中(包括《诗经》)记载,北方草原民族的一种歌唱艺术“啸”,就是“呼麦”的原始形态。

木屋中央,成吉思汗画像之下,我们合影留念。

(曹志敏,海洋地球科学学院教授。)