安徽师范大学 - 《安徽师大报》

永忆江湖归白发 欲回天地入扁舟

——刘学锴先生访谈录

2018-06-27

浏览(163) (0)

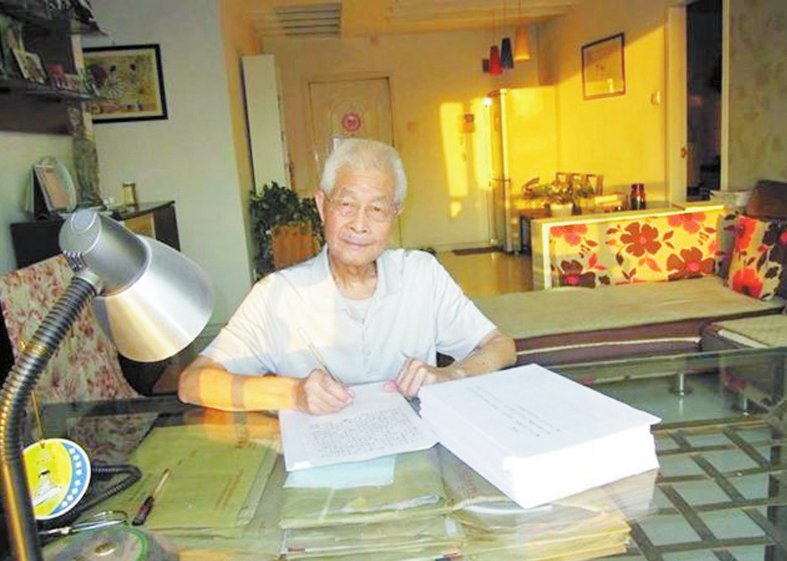

刘学锴,1933年生,浙江松阳人。1952—1963年,就读、任教于北京大学中文系。现为安徽师范大学文学院教授、中国诗学研究中心顾问。曾任中国唐代文学学会常务理事、中国李商隐研究会会长。他长期从事李商隐研究及唐诗研究,擅长文献整理、史实考论、诗学阐释。主要著作有 《李商隐诗歌集解》 《李商隐文编年校注》 《李商隐传论》 《温庭筠全集校注》,分别荣获首届全国高等学校人文社会科学研究优秀成果二等奖、第四届全国古籍整理优秀图书奖一等奖及第六届国家图书奖、安徽省2001—2003年社科成果奖著作一等奖及省图书奖一等奖、安徽省2007—2008年社科成果奖著作一等奖。此外,还撰有 《李商隐诗歌接受史》 《李商隐诗歌研究》 《李商隐诗选》 《李商隐》 《汇评本李商隐诗》 《李商隐资料汇编》 《王安石文选译》 《温庭筠传论》 《温庭筠诗词选》 《唐诗选注评鉴》 等多种著述(含合著)。

杨穆龙:刘老师您好,您当年北大毕业后已留校任教,为何又会来到安徽师范大学?

刘学锴:这个问题大家一定感到好奇。我从1952年到1963年,北大本科到四年制副博级研究生,前前后后整整11年。本科期间班上人并不多,共45人,我成绩一直名列前茅。从2年级开始我就立志要研究古典文学。毕业后,1956年,向科学进军的时候,我如愿到了林庚先生门下当了一名四年制的副博级研究生。

1959年,系里建立全国第一个古典文献专业,我被分配到这个专业,当了专业里头一个专职教师,包括从教材建设到独立开课,带了1959年和1960年连续2届校勘学的课程。因我个人比较老实,不大问政治,也没有受到什么冲击。所以来到安师大既不是分配而来,也不是犯什么错误,完全是自愿请求调来的。原因很简单,就是为了和爱人、儿子团聚。来师大的时候,我刚30周岁,儿子1周岁半,夫人年轻几岁,儿子在浙江老家,夫人被分配到安徽合肥,一家分居 3 地。当时夫人调不回去,为了一家团聚作为一个男人,要有担当。支援安徽,没有这个觉悟;说为爱情而来,有一点。来安徽,还是为了担当一个做丈夫,做父亲的责任。说实话,北大师资条件很好,对北大也很留恋,但在事业与家庭不能兼顾的时候,我选择先顾家庭,暂时有所舍弃才行。做学问,对真正有兴趣有追求的人来说,条件差一些也能做的。要是没有兴趣和追求,即使一辈子在北大,也成不了气候,当时留在北大的人也不少。后来,在实际过程我感受到,师大和北大比虽然地方小,但的确是治学的净土,和当时的安大相比好很多。我对调离北大的决定无怨无悔,相反,还有一点点自豪感。

杨穆龙:刘老师您40多年的从教生涯形成了您炉火纯青的教学艺术,有些老师称您已经达到知音教学境界了,在教学方面刘老师可以和我们分享一些您的经验吗?

刘学锴:知音的前提是指那些相处时间很久的个别的人。学术上的知音是有的,余恕诚老师就是。但是教学上的知音,不容易有,因为面对的人很多。在北大教书的时候一个班人就30多个,都很熟悉。但是师大是一大片人,一个年级好几百人,只能认识几个人。但是追求是有的。最怕学生评价你没有学问。自己需要不断充实不断提高,还要懂得这届学生究竟从课里能知道什么。对学生要严格要求,不能为了讨好学生无限迁就。古代文学而言,最具有代表性的作品讲深讲透讲细讲切实,使得学生在感悟分析鉴赏的能力上有所提高。对于学生将来在中学教学,或者继续深造,都是有用的。无论是北京上海还是南京的高校,收我们的学生,在学生对作品的感悟分析能力方面都比较满意。专业基础课,古代唐宋文学,讲透作品很重要。李商隐选修课,力求有自己的研究心得。而且能让学生听懂,有共鸣,不要故作高深,故弄玄虚。对学生,需要诚实,敢于公开亮出自己的短板,我自己也是这样做的。自己尽心尽力,要做到无愧于心。

杨穆龙:师大的学风和教风一直都很好,听说您在文学院任教期间整个教研室的氛围很是融洽,您是如何做好团队建设?

刘学锴:二十世纪后十几年,以及本世纪初的几年,我们的古典文学团队是出了一些成果,博士点就是在当时评下来的。我和余老师长期合作交流,自然形成。现在看来,是要有核心规划和组织的。我认为一个好的团队,在主要成员之间,在人品、文品有比较深切的了解,彼此之间的尊重和信任,没有这些是不行的,比如南大莫砺锋带领发展就是成功的例子。

杨穆龙:大时代下,越来越多的精致的利己主义者,无论学生还是老师,如何做到温润如初、不忘初心?

刘学锴:先做好自己,不要太功利。我觉得我们那时候的人相对好一些,因为大家都差不多。我(当时职称)比余恕诚老师高一级,但是大家都处于准贫困的层次。我是 86 年评上教授的,真正脱贫是1994年,之前一直都是比较清贫的。我们那时候,对这方面考虑比较少,经历的困窘,现在青年教师无法体会到的。那时候住的草房,就是老教学楼的前面有两排大草房,比现在城市的棚户区还要破烂。冬天透风,夏天漏雨。夏天蚊子一大群,我儿子用脸盆装肥皂液抓蚊子,不一会脸盆里就全是蚊子。年轻教师,不要太追求虚名和眼前的蝇头小利,需要看远点。为社会留点有用的东西,不要等到七八十岁的时候,后头看看一片空无,才后悔。

杨穆龙:您的教学艺术高超,深受学生喜爱,学术成果也极为丰硕,著作等身,您是如何做好教学与科研的和谐统一?

刘学锴:这个问题比较大,如果我用新任教育部长陈宝生的话作为准答案,大家会认为我不当官说官话(笑)。我觉得现代高校可分为几类:一流学校,北大清华为例,学术研究就是教学基础,没有高水平像样的研究就别上课。告诉你们我亲眼看到的一个极端的例子。我们这一届另一个小班的写作课老师,从清华而来,写了一本书。教研室其他老师有议论,说自己的东西不多,他忍受不了这个压力就跳河自杀了。这类高水平学校,没有高水平的研究就无法生存。高职院校,主要是传技受艺;类似我们学校,包含部分211大学。现在呼声很高的是:以教学为主,以教学为中心,这话没问题。但不等同于,把大部分精力放在教学上就真正搞好教学,这不能划等号,还是要花相当大的精力搞好科学研究。个人考虑,选择基础性的,有长远意义的一个比较大的团队,教研室,一个研究中心,搞长期深入的研究。就每一个个人来讲,选择一个大家,大诗人来研究,搞少而精的研究,几十年如一日,心无旁骛,要求自己能产出学术界能用几十年的研究成果;就一个单位,教研室将这些人这些研究合拢在一起,就是成批量成系统的成果。我曾经说过,我们教研室20人,历史上的经典作家也就那么些个人。我们师大文学院:蒋立甫先生专注诗经,潘啸龙专注楚辞研究,汉乐府,建安文学等,余恕诚先生的李白研究,袁茹老师的柳宗元研究,吴振华的韩愈研究,我的李商隐和温庭筠,以及我曾经建议叶帮义对词的研究,几乎每个点都有人做过研究,能长期坚持下去,一定会有成果,但前提必须要有规划。一步文学史的骨架就撑起来的,教研室在此基础上就可以编一部中国文学史。