带队手记

川渝怀古

下乡地点:陕西、四川、重庆

带队教师:李展

唐宋时期,两京地区(即洛阳、西安)的造像样式经汉中、广元传入四川,在广元、巴中一带可见很多具有两京地区风格的造像遗存,于是我想可以将考察的第一站定在西安,考察几个博物馆和陵墓,对长安样式大致有个了解后再进川,实际上这跟当年的“明皇幸蜀”是一条路。

诚然,唐宋时期的四川样式深受都城的影响,但最令人兴奋的是我们在四川省博看到的一批“万佛寺造像”,这批东西揭示出南朝佛像与笈多艺术的密切关联,对照纪年可以看到它早于北齐,这似乎印证了北齐的“曹衣出水”样式是由南朝引入,并逐渐形成自己的样式特点。

“经变图”的立体呈现——唐代的全息3D技术

我曾先后两次来到大足观看石刻,对北山石刻中晚唐的“观无量寿佛经变图”一窟极感兴趣。它与我们前年考察西北时在敦煌莫高窟与榆林窟所见的一些唐代壁画极为类似。在形体处理中,工匠运用高浮雕、浅浮雕、线刻、彩绘等手段区分层次;在构图中,工匠运用以身份高低设定人物比例大小,以布局需要安排布景道具的非逻辑手段填充画面,营造出自由且合理的视觉效果和心理效果。这种“立体呈现”使观者获得了空前的视觉体验,层层递进的空间关系将视线引向画面的中心位置,四周由众多飞天、胁侍菩萨、供养人甚至是建筑、祥云、飘带等元素装点,营造出密集且有序的视效,无异于当今的全息3D技术,有着极强的视觉代入感。

尽释前嫌——宋代石刻印象

四川境内的宋代石刻遗存规模大、数量多、保存完好,以大足、资阳、安岳一带颇为集中,是我们考察路上的高潮阶段。高升大佛位于山间乡道旁,资阳的茗山寺处在虎头山山巅,眉山的冒水村拈花大佛更是藏在山村深处。这些地点都需我们徒步前往,往返数公里山路。

此前,由于大多数同学没有过考察山西寺观的经历,因此对宋代雕刻的印象基本来自于麦积山石窟。麦积山的宋代造像多是后世重塑,大多比较拙劣。通过此次四川之行,实地勘察,让我们对宋代石刻有了较为深入的认识,可谓“尽释前嫌,刮目相看”。

雕与塑——加与减

在制定路线计划时,我们会选择一些重要的地点停留相对长的时间做一些现场临摹,这是我们工作室考查课程的保留项目。临摹材料还是以泥为主。但问题是,四川境内的造像遗存全部为石刻,泥塑与石雕在方法意识上存在较大差异,“加”与“减”完全是相反的两种思维。如果我们用泥塑的加法意识拷贝石雕,则无法窥探工匠的造型方法。

因此在临摹之初,我不断强调石雕的造型意识,让同学们揣摩工匠的制作方法和雕凿过程。在途中我们看到了一些尚未完成的石刻,这些石刻显示了造像在雕凿之初的状态,给我们的临摹带来很大的提示。对于“减法”而言,一个恰当的基本型决定了细节雕刻的成败,如果我们临摹三个小时,那么我们至少要用到三分之二的时间去建立基本型。

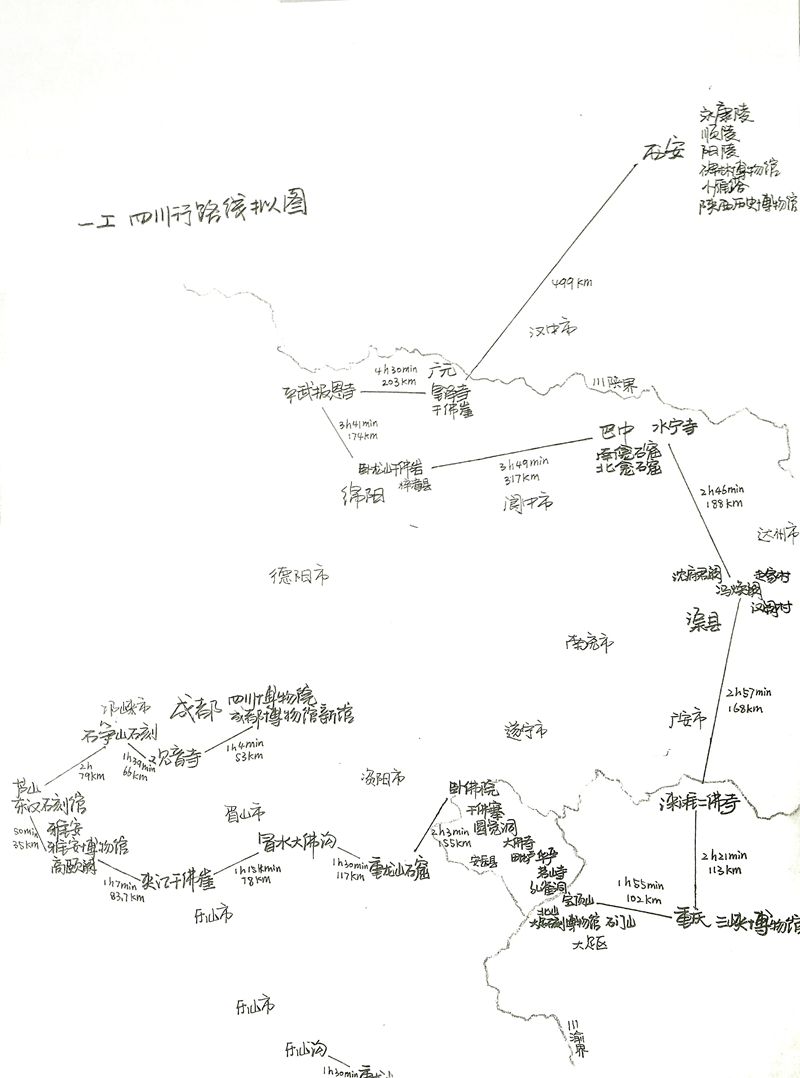

本次考察历时二十一天,考察西安、四川境内的古代遗存及博物馆共37处,一路上我们礼佛、怀古、赏美景、品美食,虽舟车劳顿但收获满满。期待我们下一次的出征。

雕塑系一工作室考察路线图

雕塑系一工作室考察路线图 考察渠县汉阙村

考察渠县汉阙村 在大足宝顶山现场临摹

在大足宝顶山现场临摹 被风化的资阳茗山寺石刻

被风化的资阳茗山寺石刻 大足北山“观无量寿佛经变图”石刻

大足北山“观无量寿佛经变图”石刻

李展/文图