贵州医科大学 - 《贵州医科大学报》

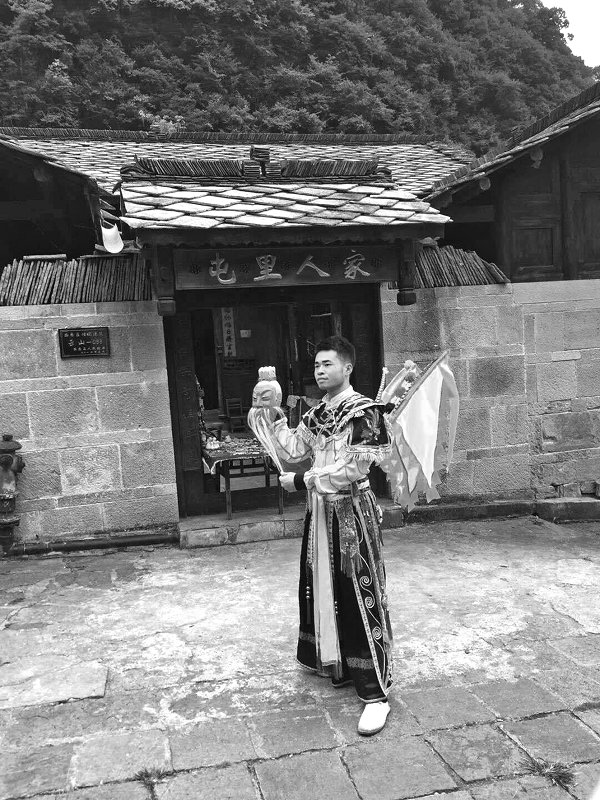

安顺“屯堡地戏”传承者邓艳华:不忘初心,扬帆逐梦

2017-12-20

浏览(826) (0)

在困难面前,他从来不会选择退缩,因为他明白只有坚持方能始终,换来自己所想的;在面对亲人的不理解、不支持时,他依旧不放弃,誓以更优异的成绩证明自己。“不忘初心,坚持从心出发。”他就是安顺“屯堡地戏”文化传承者、我校2014级休闲体育专业学生邓艳华。倏忽入心 时不待我地戏在中国西南部广为流传,较为集中在我省安顺一带。每逢新春之后、元宵节前,安顺农村随处可见自编自演、世代相传的地戏表演。人们跳地戏主要是为了驱邪禳灾,也是为了娱乐。地戏的剧目主要是战争题材,如《三国》、《隋唐演义》、《封神榜》、《杨家将》之类。2007年6月8日,贵州省安顺市西秀区九溪村地戏队获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖。邓艳华,来自贵州省安顺市,尽管他生活在这样的地方,但他在高中之前,并没有好好接触过地戏。正因为如此,与地戏的相遇,才会惊艳了时光,在他平静的心底击起涟漪。

他高中就读于安顺市民族高中,在这期间,一次校长论坛会在校举行让他开始接触到地戏。校长论坛会的举行,重在把本地方的特色文化推送出去,让更多的人能够知道并了解地方特色文化,所以学校在他所在的年级中抽取了学生去学习,而他,很幸运。同一般的学生一样,刚开始的学习感觉很枯燥,就像在完成学校布置的作业,是一种必须完成的任务,每天只是麻木的动作,于是他想,地戏就是一种戏种,把任务完成了就行。但长时间的接触,让他渐渐改变对地戏的看法,随着了解的深入渐渐恋上这独特的文化。“地戏带给我的是一条路,越走越走越光明,想知道的越多越多,指引我持续不断地探索。”邓艳华如是说到。相逢却似曾相识,未曾相识已相思。虽然过去他身处地戏之中,可是他并没有系统地了解和学习过地戏,所幸,地戏出现得刚刚好,刚好在他的心里占据一席之地,给了他一条明确的前行之路。兴之所起 举步维艰村寨里没有地戏队伍,邓艳华对地戏的向往却依然存在。在学校地戏教学结束后,上课的老师也回去了,一同学习的伙伴们也回归到学习之中。只有他,意犹未尽。没有老师的指导,他只好用自己的方法去了解地戏。去网吧查阅资料,大街小巷看地戏表演,收集脸谱和剧本……功夫不负有心人,他遇到了地戏大师———“安顺地戏”贵州省国家级非物质文化传承人兼平坝天龙屯堡文化旅游区地戏演员和顾问陈先松老先生。他家距离老先生家五六公里,一有空就去找老先生学习,刚开始师傅有一些不愿意,毕竟是外村的又不了解,手艺不外传。但无论是刮风下雨,还是烈日炎炎,自己都会坚持去找老先生请教,在一次次风雨无阻的前行之后,这种对于地戏的热爱打动了老先生,老先生才决定教他。在学习的过程中,他也不负兴起时的热情,即使是一个步伐,一个手势,自己也会练习上百遍,甚至更多。大多时候,因为不熟悉难免会受伤,手、脚、其他地方都有受伤,但这些都不能改变他的坚持。“自己选择的路,跪着也要走完,因为真的喜欢!”

然而,父母朋友却依旧反对他学习地戏,怕耽误他的学习。高中生时他并没有收入,但又特别喜欢地戏,只好自己省吃俭用,用多余的生活费去买了一套自己很喜欢的定制戏服。但回去后被父母发现了,父母担心他把心思放到地戏上会耽误学习,就将戏服烧了。当时的他,除了眼睁睁看着那些五彩斑斓的戏服变成一堆灰烬之外,什么也不能做,尽管当时的内心已然崩溃。

没有老师教学,面临父母的坚决反对,邓艳华在地戏这条路上,可谓是困难重重,举步维艰。他坚定地告诉我们:“如果自己遇到困难就放弃,那么十年、二十年以后肯定会有更大的遗憾,所以自己会一直坚持下去的,我会证明,自己的付出一定会有回报的。我坚信,总有一天,天会亮,花会开,所有的梦想都会实现!”初心不忘 春暖花开无所顾忌却又一直保持初心,就算遇到再多的困难,也会咬牙坚持,走完全程。上了大学后的邓艳华,把离开父母管束的自己形容为脱缰的野马,在地戏的草原里无所顾忌地驰骋。在任何地方,都会不由自主地唱起来,做出那些动作,走出那些步伐。

学习的方式越来越多,资源越来越丰厚,对地戏文化的了解越来越深,邓艳华在地戏方面的进步也越来越大。他开始登上舞台,在那一方天地里,将自己的一腔热血献于地戏,用青春去灌溉它的传承。今年在贵阳演出时,他带上一群老爷爷奔赴表演现场,当他们换上戏服,拿着面具,还没有来得及介绍自己,就听见有人说这是安顺的地戏,屯堡的地戏,当时他们的心里都特别的自豪和骄傲。因为这意味越来越多的人开始去关注它,开始了解安顺地戏,他所做的努力没有白费。

但和舞台上的演出相比,邓艳华还是喜欢原生态的乡下演出。在春节期间,邻村有活动需要他们去演出,他即刻赶去现场。演出中他穿着三件沉沉的戏服,浑厚诱人的嗓子唱出一个个悲欢离合的故事,柔软的肢体做出一个个看似简单却又极其困难的动作,汗水从皮肤里冒出,汇聚在一起顺着脸颊、脖子、身体流淌而下,浸湿了衣服。演出结束回到家里,他倒在床上就睡了一整天。一些不理解的人会说,何必呢?又没有报酬,何必这么拼?“子非鱼,安知鱼之乐。为了梦想,吃再多苦,受再多累,遇到再多困难,都是值得的。梦想不同,所以不必人人都能理解我!”

某些角色大多数人不愿意去学习和扮演,比如说反串。而学习地戏的女性少之又少,但故事中又有女性角色,邓艳华又一次挑起了重任,并将角色演绎得出神入化!一次,他表演完一个女性角色后摘下面具,观众都惊呆了,大家本来以为表演得如此好应该就是一个女子,结果表演者竟是一个小男生。观众的惊讶正是对他演技的赞许,也对他的进步给予的肯定。除了女性角色,他也会挑战一些很凶恶的角色,这些角色驾驭起来虽然更不容易,但是他觉得这些角色挑战会更大,那么进步也会更大。

非物质文化遗产,并不是一朝一夕形成的,它是以世纪为单位来形成。地戏从江淮来到这里,陌生的文化来到陌生的环境,并没有被当地风俗给同化,这更加值得我们去保护它,去传承它。而传承非物质文化,是每一个炎黄子孙都应该做的。他要求学得扎实稳重,才敢传播它。不管是创办了公众号,还是担任安顺市地戏协会常务理事、贵州省呦嘎傩音堂办公室主任、屯堡傩雕艺术博物馆办公室主任等职位,都是为了更加深入地了解地戏,然后去传承它。

“带上面具,我们是神;摘下面具,我们是人。”唱着别人的故事,在别人的悲欢离合里演绎自己的故事,因为,此刻的他们,已和故事中的人物融为一体。但个人的力量是渺小的,希望大家支持地戏文化,在以后传承的过程中,得到大家的认可,他说:“我不希望这个古老的文化,以后只能在博物馆看到它。”(本报记者 康太艳 黄宇)