北京三博脑科医院 - 《三博通讯》

颅路幕上下开颅枕下乙状窦后与颞下联合入路 切除岩斜区脑膜瘤的手术体会 ——宏伟手术月谈(五)

2018-03-28

浏览(110) (0)

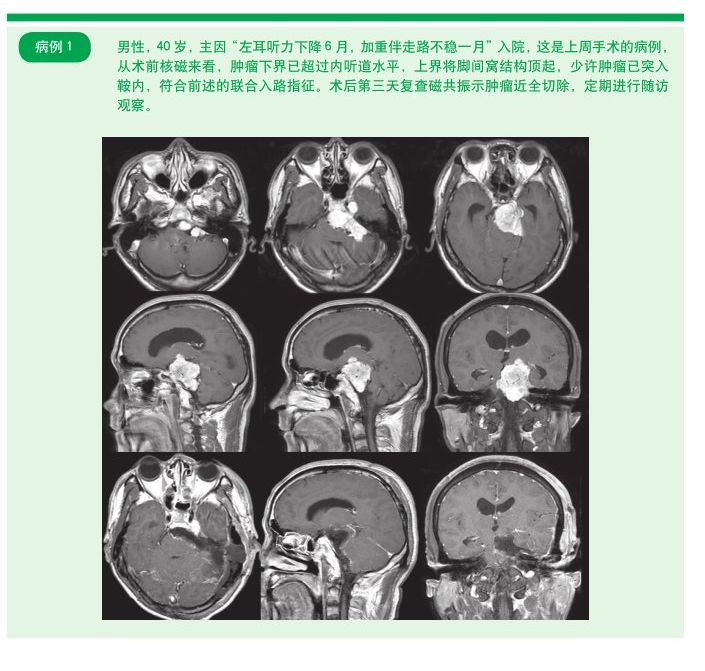

我们在 2015 年第一期、第四期中分别讨论了经颞下入路处理肿瘤主体累及脚间窝结构的岩斜区肿瘤及经枕下乙状窦后入路切除岩斜区脑膜瘤的手术体会,而对于有些岩斜区脑膜瘤,肿瘤偏大,基底广泛,单纯的一个入路有时很难解决问题,这时往往需要这两个入路的“联合”。

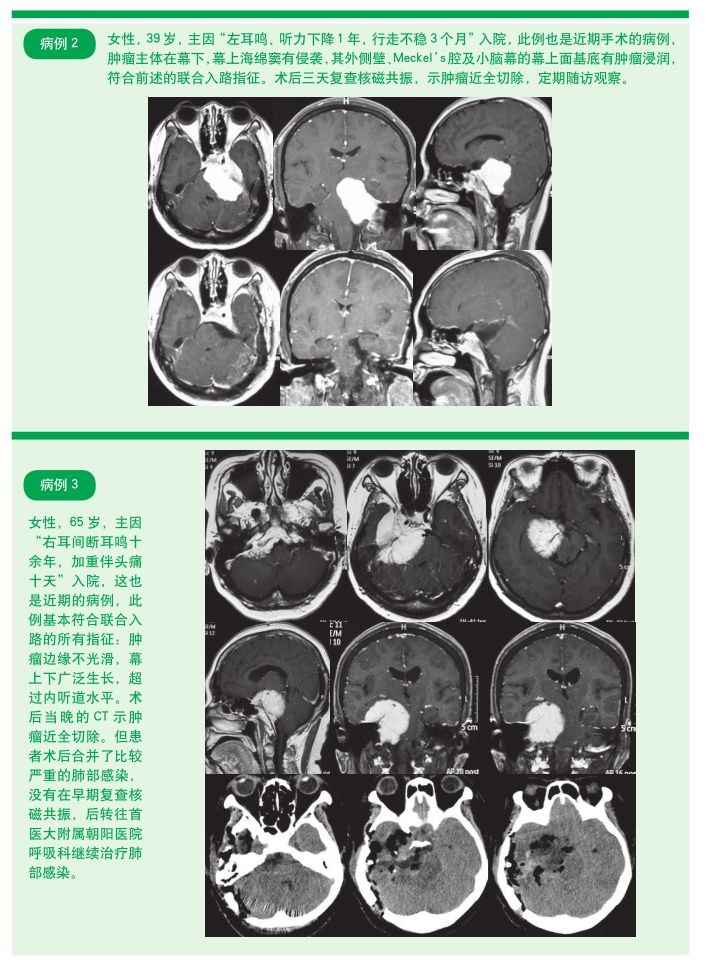

联合入路的指征:①颞下入路需联合枕下乙状窦后入路者要求肿瘤的基底要超过内听道水平,或肿瘤的基底尽管未超过内听道水平,但肿瘤与脑干的界面凸凹不平、蛛网膜界面已经消失者,因为这种情况会预示着肿瘤与三叉神经、外展神经或面听神经及脑干粘连较紧;②枕下乙状窦后入路需联合颞下入路者要求肿瘤的上界已压迫、升高脚间窝结构,或虽未达到脚间窝但压迫脑干部位的肿瘤主体及基底已越过中线并包绕基底动脉,或肿瘤基底广泛,沿小脑幕的幕上部分蔓延,或已达海绵窦的外侧壁(超过了 Meckel’s 腔的水平)。当然上述指征并不是绝对的,还应综合考虑手术者的经验、肿瘤的软硬度、蛛网膜界面的存在与否以及患者的年龄、身体状况、所明确希望达到的社会状态等,如患者高龄,那是否可考虑采用一个单一的入路,残余肿瘤定期随访或立体定向外科治疗或二期再手术。

三博脑科医院二病区(颅底病区)岩斜脑膜瘤的年手术例数维持在 50 台左右,从采取的不同手术入路来看,2008 年至今采用经岩骨乙状窦前入路的手术例数逐年下降,2013 年全年仅 2 例、2014 年全年 0 例、2015 年至今 0 例,几乎都是采用单一的颞下或枕下乙状窦后入路或采用二者的联合入路,我们自己的体会其完全可以取代应用广泛的幕上下经岩骨乙状窦前入路。

其实,若熟练掌握了经颞下及枕下乙状窦后入路切除岩斜区脑膜瘤的技术,那么二者的联合就是一个水到渠成、自然而然的思索和过程。

( 一 )、开颅的几个问题

1. 体位和切口。侧卧位,头略侧屈,头架固定,术中应用头架附加及电生理监测设备;切口为CPA的直切口向上延伸为颞枕开颅的马蹄形切口,切口应颞枕与枕下乙状窦后兼顾,并充分考虑到手术床的旋转度,颞枕的切口高度与宽度可较正常的颞枕开颅适当缩小,因为术中当牵拉颞叶时,脑脊液已于幕下充分释放,当然颞部切口的大小还要结合幕上肿瘤侵蚀的范围和大小。

2. 骨瓣成型。一般三个骨孔即可达到要求:横窦与乙状窦膝部内下角为第一孔,其跨窦垂直对应的幕上部位为第二孔,然后根据暴露的大小可在横窦上直接钻第三孔,磨钻及咬骨钳仔细打开一、二孔之间的骨桥,然后铣刀铣下整块的幕上下联合骨瓣。横窦与乙状窦膝部内下角位置的确定可结合第四期“枕下乙状窦后入路切除岩斜区脑膜瘤的手术体会”,整个开颅的过程,无论从时间上还是难易程度上都要远远小于幕上下经岩骨乙状窦前入路。

( 二 )、肿瘤切除的顺序和要点

肿瘤的切除过程中,可以根据两个入路的不同优点随时进行切换,枕下乙状窦后入路的优点:能够直视下处理岩骨背侧的肿瘤基底,特别是内听道下方的基底,能够直视下处理肿瘤与面听神经、外展神经、后组神经、三叉神经的粘连;颞下入路的优点:处理脚间窝、海绵窦外侧壁、小脑幕的幕上部分及生长至

术中小脑幕的切开一定在两个入路都探查一遍之后,切开的范围视肿瘤对脑干的压迫范围及侵袭至对侧斜坡肿瘤基底的远近而定。

肿瘤切除的具体方法和遇到的问题可参照第一期和第四期中的详细论述。

(三)关颅时的注意事项

1.硬膜通常情况下需严密缝合。

2.幕上下联合入路一般情况下肿瘤的创面都比较大,因此术毕若无特殊情况,建议常规于手术室行腰大池置管引流。

3. 个别情况下由于肿瘤巨大,术毕若有小脑的肿胀,担心骨瓣复位后可能会有枕骨大孔疝的风险,这时可以将幕下骨瓣咬除,幕上骨瓣复位,同时于颞下置瘤腔引流管一枚。