吉林大学 - 《吉林大学报》

薪火相传 铿锵和鸣

———“大创”十年系列活动纪实之三

作者:研究生记者 徐灏

2017-07-07

浏览(446) (0)

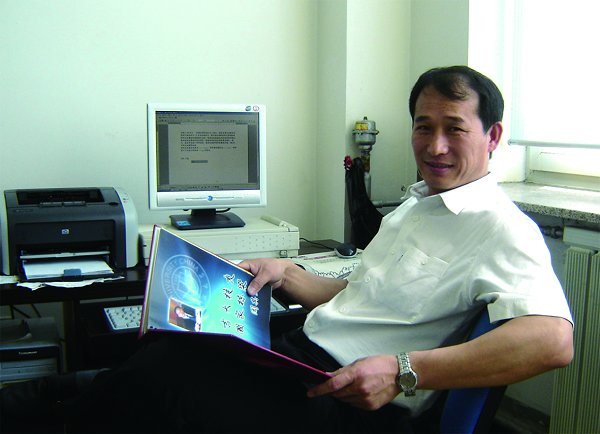

今年是大学生创新创业计划训练项目走过的第十个年头。2008年,我校参与大学生创新创业计划训练的学生共788人;2016年,参与人数增长至5139人。随着参与人数的不断增多,“大创”项目的不断增加,有一群人始终在坚持奉献着。他们或风华正茂、或已至花甲,在实验室中、在创业园里,他们执着坚守、辛苦耕耘。滕利荣:在三尺实验室中坚守奉献与执着滕利荣教授,是我校国家级生物实验教学示范中心主任。滕利荣教授带领学生们做创新创业项目的启动时间,远远领先于全国。早在2001年,滕利荣教授就开始在生命科学学院组织开展大学生“研究创新实验”。2005年滕利荣教授提出的研究创新实验课程正式列入教学计划,并摸索出24小时开放运行的管理模式,学生们的创新创业热情空前高涨。2014年,在滕利荣教授的带领下成立了创新技术培育园地,为大学生创新创业提供了支持条件和平台,他全面负责园区的建设和管理工作,园区引入监控系统。因为实验室是24小时全天开放,包括晚上在内,随时有值班人员和实验室中的学生随时可以通过话筒进行交流。

至今为止,滕利荣教授已经为15项大学生创新创业计划项目做过指导教师,其中国家级项目12项,指导学生57人,年均教学工作量是全院老师平均工作量的3倍以上。白天,他大多在上课,更多的学生指导是在午休、晚上和周末。他常常这样告诉自己和身边的老师:“时间嘛,挤一挤就出来了。”但是,他却在学生的基础理论学习和做“大创”项目的关系中仔细斟酌着。“我们原则上是让同学们大二时开展创新创业计划项目,大一的好多同学对这个特别感兴趣,基本上都让我给劝回去了。”滕利荣教授笑呵呵地说,“因为我们学院大一的课程特别紧张,都是基础理论课。大一的同学如果特别想参加进来,我就推荐他们到课题组观摩学习。”

出生于1954年的滕利荣教授,已经60多岁。他自己也说:“现在带创新实验对老师的压力非常大,计算机信息发展的太快。”滕利荣教授认为,学生与他之间是平等的,学生们也会介绍新的文献给他看。他更多地为学生们做创新提供科学的研究方法和思维方式,这也是引导的主要目标。他认真对待每一次指导同学们做大创的机会,在传道、授业、解惑中,滕利荣教授坚守着奉献与执着,永无止境。2012年时任教育部副部长杜玉波同志视察中心时称赞滕利荣是全国实践育人的楷模,是当之无愧的教学名师。李国强:

开源不易重视“大创”选题李国强教授是我校法学院的博士生导师,从留校任教到现在,他一直是“大创”项目的指导教师。他认为,学生进行创新计划很重要的一项内容就是让他们学会用研究的方式进行学习,同学术研究一样在进行创新创业训练时最重要的一环是确定选题。准备进行“大创”训练的同学们在找李国强教授交流前,一般都会在团队中先确定好选题或是大致的方向,在与李国强教授沟通时,一起探讨是否应该做这个选题还是换一个选题。

今年李国强教授带的两组“大创”队伍也都是这么过来的,其中一组的选题紧随热点,探讨开放小区的问题。这一组最开始的选题是如何来管理小区的公共空间,李国强教授认为,最初的选题跟现在的选题有一定的关联度,但事实上完全是两个事。最初的选题要解决的是业主团体之间的权利义务关系,但依据中国现在小区规划的形式,根本不可能用这样的方式解决,最初的选题是不成熟的。在讨论中,李国强教授问他的学生们,究竟是想按照公法,也就是政府管理的方式去解决问题,还是业主之间自治的方式来解决。最后,同学们结合自己的选题,又考虑到李国强教授是研究民法方向的专家,最终确定了选题。在与李国强教授交流的过程中,同学们既没有放弃自己的想法,又对最初不成熟的想法进行否定、再完善,重新思考的过程帮助他们学会用学术的方式思考问题。李国强教授的另一组学生选择了探讨网约车,这一组同学们最开始的想法涉及到网约车的很多问题,在选题交流中,他建议学生们深入挖掘其中的一个点,就某一个方向展开研究。在李国强教授的帮助下,这一组最后选择了如何用地方立法来规范网约车管理的选题。李国强教授说:“指导学生的过程中,我与他们见面的一半时间都是在开选题会。”

与十年前最早指导“大创”的时候相比,现在老师与学生的交流更加方便,平时用邮件或微信可以随时沟通。李国强老师认为:“进行‘大创’训练,主要在于磨练学生自己。一定要坚持做下去,这样才会有收获。”孙黎:

春风化雨孜孜不倦育桃李两年前启动的基于3D打印技术的创业项目是经济学院孙黎老师指导的第一个大创项目。孙黎老师认为,新技术还没有成熟的时候,介入其中能够做出一些新东西,项目启动时3D打印技术就是处于这样的阶段。学生有这样的想法,孙黎老师自己也很感兴趣,二者一拍即合。

孙黎老师认为,自己在指导学生进行创业训练的过程中主要扮演的角色是统领全局,更多的是在学生们遇到选择时,帮助他们顺利进行下去。因为“大创”训练针对的对象主要是本科生,他们的社会阅历和实践经验相对较浅,选择哪一种策划书、选择哪一种商业模式、甚至说以怎样的形式呈现PPT对于学生们都是难以抉择的选择题。孙黎老师在学生们进行到关键步骤时和他们一起讨论和研究,结合实际的案例给他们讲如何选择。“作为指导教师来说,不可能大包大揽,创业不是锻炼老师,学生才是主体”,孙黎老师实际上更多的为同学们解决是资源配置的问题。

两年前,3D打印机的费用在几万到几百万元人民币不等,对于学生的创业项目来说,买一台打印机的成本实在太高。除了打印机的成本,技术人员的成本也很高,以用3D打印技术做钢铁侠的头盔为例,设计建模至少需要12个小时,而设计师的时薪约为1000至2000元。考虑到学生创业受到启动资金和时间的限制,孙黎老师建议学生们采用“轻资产”的模式做中间服务的环节。建模设计的难题,孙黎老师则是发动身边资源,倾尽全力为同学们寻求资源和帮助。孙黎老师团队的学生都是经济学院的,对“建模”技术知之甚少。孙黎老师帮助他们找到动画学院的朋友,寻求技术支持。动画学院的老师建模也存在一些问题,既没有时间,同时收费也很高。经过孙黎老师的多次交流,他在动画学院的朋友帮他找到两名专业技术比较好的学生,孙黎老师的学生与其对接。既锻炼了学生将所学投入到具体实践中,也减少了项目的启动成本。“轻资产的运营实际上把学生在课堂上所学到的市场营销投入到实际应用中去,以服务的供应商来解决遇到的问题”,孙黎老师在指导学生创业的过程中,更为重视的是教同学们学以致用。曲兴田:

身正为范重学术更重品格“我们学院今年报了80组‘大创’项目,400多人参与,机械学院一届才300多人!”说话的人曲兴田教授,我校机械工程实验教学中心主任。字里行间中,我们由衷感受到他对学生们积极参与“大创”项目的欣喜。曲兴田教授认为,“大创”竞赛有助于培养学生的创新意识和创新能力,特别是在提倡“新工科”的大背景下,无论老师教学、学生学习都要进行观念的转变,工科的学习不能用原来死记硬背的方法,学生们要关注学到的知识在哪些方面有怎样的应用。

在“大创”中,指导教师是非常重要的。学生在选择题目时会非常发散。这时,指导教师就应该起到“把关人”的角色,判断学生的选题是否适合做大创。曲兴田教授说:“我绝对不会给学生做东西,也非常反对学生们参加比赛时花钱找人做东西”。曲兴田教授主张同学们在做创新、创业项目时,要根据自己的能力和水平量力而行。如果没有能力参与可能是不适合做“大创”。而老师,在这个过程中要做的是当学生遇到难题的时候,一定要及时去现场帮他们解决。“我基本上会努力做到:随时叫、随时到。”

学高为师,身正为范。曲兴田教授十分反感个别同学滥用、乱报“大创”立项经费的行为。他指出:“有个别学生,做大创项目花两千元,他就利用开假发票的方式把立项经费都报出去,这种行为我十分反感。项目经费用不完,留下给下一届同学做启动经费也好啊。”大创的指导教师们不仅在立项选题、研究方法、学术难题等方面给参与大创的同学们提出切实可行的建议,在学术学风上,也执着坚守着正确的导向,影响和培养了新一代年轻人的品格。

岁月无声溜走,时间转瞬即逝。十年来大创亮丽的成绩却一直记录着这一切,也见证着甘当绿叶、默默为学生们奉献的指导教师们。作为学术的传承者和引路人,他们学识与品格并重,引导学生信仰与兴趣同行,一点一滴积累成十年来的硕果累累!