梧州学院 - 《梧州学院报》

!传薪播火丹心献 授业解惑岁月稠———教师节前夕访我院教授 许柏龄

2009-09-15

浏览(345) (0)

他,是自治区教育厅批的,梧州市本土评的首位教授;他,是原梧州市教育学院院长,广西大学梧州分校筹委会的主要负责人之一;他,毕业于中央政治大学,曾在南京国民政府工作,又在新中国成立前夕回到故乡,选择了教书育人的行当,是梧州教育界屈指可数的老一辈教育精英。

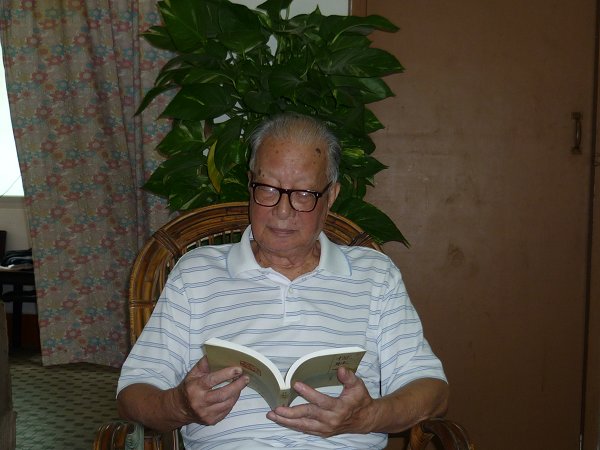

他就是我院的许柏龄教授。现年89岁的许老,身体依旧健朗,面容祥和,一头银白的头发,双目炯炯有神,思维十分清晰。带着眼镜,更添了几分的儒雅和渊博。在第25个教师节来临之际,我们来到了东校区许教授的家,就“怎样才算一名合格的教师”这个话题聊了起来。

知道我们的来意,许老把前一天晚上写的一首诗交给我们———教师节感赋为人师表乐忘忧,改革开放竞风流。三尺讲坛抒壮志,一方黑板写春秋。传薪播火丹心献,授业解惑岁月稠。立业建功何处是,芬芳桃李遍神州。

字体苍劲有力,潇洒俊秀,字如其人。这首诗无疑是许教授以及教师的真实写照。

许柏龄教授是土生土长的梧州人,虽然大学学的是经济,可扎实的国文功底让他拾起教鞭从事起中文教学。“三尺讲坛抒壮志,一方黑板写春秋”,他在新中国诞生前夕选择了执教的生涯,终生为师。从梧州市一中到梧州高中,再到梧州师范学校,梧州教育学院,他亲历了梧州市教育事业的改革和变迁,目睹了教育界的发展历程,可以称得上是梧州教育界的泰斗级人物。

许教授认为每一个学校都有明确的办学理念和治学特点,往往从该校的校训上可以窥见一二,校训是一所学校气质与精神的集中体现。许教授便从校训说开去,他说,北京师范大学的校训“学为人师,行为世范”就为一名教师的行为进行了准确的定位。它不仅以“学”,而且也总是能以自己的“行”得到社会各界的广泛认同;不仅仅意味着在知识、道德、言行等方面为学生、社会作出积极表率,更要为时代、为国家、为民族不断创造出先进的思想资源,成为时代、国家、民族思想文化的奠基者、开创者、先行者。

许教授说为师,做到下面三点是最基本的,一要有学问;二要品行高尚;三要有爱心。

教师首先必须要有学问。眼下,无论是教师还是学生都处在一个繁喧的社会环境中,教学的过程中总会遇到诱惑与困难,尤其是一些年轻的教师,在自己的领域上有了更多的兼职机会,这本无可厚非,但是也会干扰到教师的正常教学。在面对诱惑和困难的时候要尽可能排除干扰,打好基础,在此基础上找一门自己擅长的学问钻研下去,有所作为,有所成就。许教授希望老师们都能不断学习,活学活用,学到老用到老。勤奋就是提升学问最好的捷径,学识渊博,教学自然会引人入胜。所以教师要想得到学生的尊敬和爱戴,学问要深。学生从教师身上学到的东西多了,尊敬之情油然而生。

其次,为人师表最为重要。为人师具备示范性与约束教化的作用,在学生人格的培养中不仅是实践者,还是培育者和传播者。作为一名老师不仅要成为知识的权威,还要成为科学的导师;不仅要成为道德的师长,还要成为行为的楷模;不仅要成为课堂教学中的良师,还要成为课外活动中的益友;不仅要成为传统文化的传承者,还要成为现代文明的传播者;不仅要成为校园文明建设的推动者,还要成为引导社会文明进步的思想先行者。教师品行端正高尚,学生倍受影响,自然爱戴老师了。

重要的还是要有爱心。要有一颗真诚爱护学生的心,就像著名的教育家陶行知说的那样,“捧着一颗心来,不带半根草去。”以一颗赤子之心,爱学生、爱学校、爱教育事业,有一种无私奉献的高尚情操。许教授说,老一代的教育工作者老老实实地教书,勤勤恳恳地工作的严谨朴实教风确实是今天一些教育工作者需要学习的。

许教授1990年70岁的时候就已退休在家,回忆起自己几十年的育人路,他感慨良多,也自豪万分。他说,自己教育出来的学生遍布各地,重复地走着他走过的路。正所谓:“立业建功何处是,芬芳桃李遍神州”。

说这些话的时候,我们看到许教授的脸上流露出的是满足与幸福。(文/图:谭永军 唐维维 莫智珺)