湖北大学 - 《湖北大学报》

抗日战歌

———读《太原大会战》有感

作者:□ 刘自力

2016-02-29

浏览(184) (0)

!!!!清晨的美好时光是生活无私的馈赠,打开窗门,一股幽然的香味扑鼻而来,耳畔响起了鸽群咕咕的欢快啼鸣,它们扑打着雪白的羽翅,飞翔在布满朝霞的东方。石榴树下,花草嫩绿,枝繁叶茂,绿叶上沾染着娇艳的露珠,在阳光下闪闪发光……透彻心扉的怡然自得,沉醉于眼前的晨景,徜徉于碧露朝霞,空气中弥漫着鸟语花香,多么宁静、安详的清晨啊!我不禁感叹生命的曼妙多姿,尽情享受这份安宁。

这时耳边响起一段《早间新闻》直播:“为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,中央电视台强劲推出大型抗战纪录片系列节目 《东方主战场》,为您讲述70多年前的那些鲜为人知的抗战史实……”我完全沉浸于这段新闻之中了,近日我也在观赏央视一套推出的纪念抗战的电视剧--《太行山上》,对70多年前的那次大会战有所耳闻。思绪回到现实生活状态中来,心中早已汹涌澎湃。对比历史今朝,在享受美好的生活之余,我是否想过那些曾为国家和民族做出重大牺牲的先辈们?战争是残酷的,今日的和平是无数爱国志士用鲜血和生命换来的,尤其在面临日本侵略者的疯狂扫荡时,整个国家和民族都被漫漫黑夜侵袭着,看不到胜利的曙光。革命先烈们仍在抗日救国的前线顽强抵抗,把希望的火种撒遍整个原野,用生命一一点亮抗日的火种。没有他们的贡献和牺牲,就没有如今和平稳定的生活环境,他们不该成为被遗忘的历史,而应该作为一种精神向导为今人所学习和纪念。所以,生活在和平年代的我们更要去了解真实的历史,追寻历史的足迹,铭记曾今的伤痛和经验教训,肩负起时代赋予的使命,开创更加美好未来。对于我而言,所能做的,就是了解更多的历史,尤其是抗战史实,在这抗战胜利70周年之际,缅怀革命先烈,弘扬革命精神,带动身边的人来学习红色文化,让更多的人与我一起肩负起铭记历史的使命。想到这里,一种对历史的特殊情怀使得我对历史记实更加感兴趣了。

因此,从一开始我就选择了追寻历史足迹的主题,去探寻有关“太原会战”的相关历史。经历了几天的查找,终于在“移动图书馆”的软件里下载到一份电子版的资料,打印并整理成册,这是一本由陶纯先生编著的《太原大会战》。在之后的几天里,出于对历史的喜爱,也是一份敬重,每读一页会在一旁标注一段,花了三天才读完全书。全书共分为七章外加一篇后记,每一章按照战争发展的脉络分为几个小节,有时也会按照日军的进攻路线折分为不同方向介绍的小节。语言具有史册编撰惯用技法的特色,善于渲染战前的豪迈气氛,战时的悲壮气息,战后的惨烈氛围,战争场面雄伟壮观,对主要人物的描写生动逼真,附有一段简短的介绍,叙述其生平、性格和爱国纪实,有时略加点评。最吸引我的是作者对每位即将带军上阵的将领附有气势豪迈的誓词,或阵前动员词。下面就举一例来说明作者独特的描写视角,以及别出机杼的情景安排。

情景转向70多年前的晋西北,在平型关战役中,配合八路军125师作战的第2预备军军长郭宗汾,在接到上峰的作战命令后,目光扫过眼前的阵地,露出了抱定决心战死的悲凉,他深知这会是一场生死战!但他仍然器宇轩昂地站在阵地前,慷慨激昂地陈词:“兄弟们!保卫国土,是军人的天职!战死沙场,马革裹尸,是军人的光荣归宿!我们与友军协同作战,要义无反顾,杀敌制胜……”事实上,这支军队真的表现的非常勇敢,将士们受到郭军长“杀敌制胜”的鼓舞,御敌勇猛,完成了上峰的任务。但是,这一仗打的得十分惨烈,与日军装备上的差距,以及指挥战略上的失策,使得军队伤亡过半,协助作战的进攻计划终止,被迫改为拼死抵御,使得在平型关埋伏作战的八路军115师作战风险增大,孤军作战随时有被日军包围吃掉的危险。原定郭宗汾率部支援八路军第115师完成对日军一部的合围,随着预备第二军伤亡惨重,战斗吃紧,这一计划破产了。可喜的是师长林彪和副师长聂荣臻事先早已作过详细尽的勘察,对平型关一带地形熟悉,选择了最 佳伏击点,战略部署精准。同时他还留了一手,一部奇兵直插敌后,阻断了日军涞源至灵丘和广灵至灵丘两个方向的援兵和运输队,保证了正面作战的主力军有足够 的时间歼灭日军旅团,这便是后来赫赫有名的扬成武独立团。由此,取得了平型关大捷的首战胜利,打破了“皇军不可战胜”的“神话”,鼓舞了全军战士,在全国 掀起了一股更强劲的抗日浪潮。

时至今日,当我读到这段历史时,真有身临其境之感,引起了我对这段历史的思考,对陶纯先生的笔法感到敬佩,真是受益匪浅。

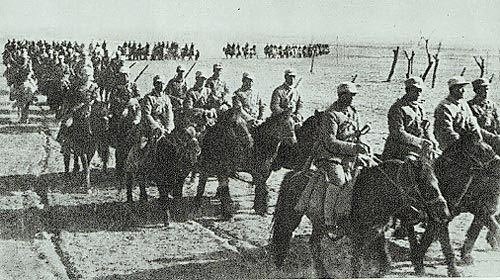

接着说书的主要内容,太原会战从1937年9月至11月,是中国第2战区部队同日军华北方面军在山西省的北部、东部和中部地区,进行的大规模的战略性防御战役,先后经历了天镇战役、平型关战役、娘子关战役、忻口战役、太原保卫战几次大的战役。

而这一切的开始要从大同的失守算起。阎锡山被南京军事委员会委以第二战区总司令长官之重任以来,也算是自信满满的,亲自指定了大同会战的战略计划,却并没有深入地研究整体上的战略布局。直到他引以为豪的“大同会战计划”失败,才恍然大悟,自己的作战计划犯了兵家大忌,那就是过多的低估了敌军的实力,结果日军不费吹灰之力就夺取了大同市,等于是拱手相让。他深知南京方面不会轻易的放过他的过失,必定会追究其指挥失责,大同作为晋西北第一屏障居然这么快 就丢了,和他自己决策不当、决策时优柔寡断逃不开干系。于是这位山西“土皇帝”打起了小算盘,经过深思熟虑,决定好了“李代桃僵”之计,准备让第61军军 长李服膺当替罪羔羊。从客观上讲,这位“可怜”的61军军长也确实该死,奉命守卫天镇,却拒不服从命令,私自撤退,瞒报军情,贻误了整个战机,大同的失守 和他有直接关系。我无法理解作为一名高级将领不在战场御敌,反倒死在了执法枪下,是何等的荒唐,究竟是日军的强大使得他害怕阵亡,还是他自以为是地觉得自 己有“土皇帝的宠臣”这根稻草就可以临阵脱逃?如果李服膺的第61军坚守天镇3天,等候池援,各部再相互机动,也许大同不会这么快落入日军手中,太原也不 会陷入被动防御的僵局。遗憾的是,我们这位“宠臣”私自撤离天镇,还谎报军情,实在令人痛心。陶纯先生借此一战的叙述便将整个战局的问题引了出来,虽然,他并没有直接讲述这些,但是我读了以后,融入自己的思考,总结之后几次战役的情况,大致理出了一些脉络,下面我就结合各场战役谈一谈自己的看法。

全书的结构十分清晰,层次分明,各路英雄鲜活生动,跃然纸上,作者不仅在描述史实,更加重要的一点是在描述的过程中点明正恶,使不同事物间的联系更加完备地展现出来,易于读者在阅读的过程中理清脉络,抓住主旨,同时会被生动的行文吸引。下面就简单的谈一谈。

比如一开始的“大战前夕”章节,陶先生花了大量的笔墨介绍阎锡山的生平,包括他的草莽出身,与蒋介石的矛盾,对日态度,以及“山西情结”等,这些介绍已经完整地展现出阎锡山的真实为人。正如太原保卫战时,太原城防司令傅作义将军说的那样:阎锡山是一个狡诈,阴险,自私,冷酷无情,翻脸不认人的小人。 这些作者在书中不同地方都有描述,比如他的阴险、狡诈表现为与蒋介石周旋多次逃过死灾,还有最后一站-太远保卫战时,与部下合唱“双簧”,逼傅作义将军接下“重任”。而此时太原会战已是“强弩之末”。推给傅作义他有两个“好处”:一方面,即使太原失守,中央军事委员会问罪不到他的头上,说不定还能除去傅这 个心头大患;另一方面,太原守住了固然是好,功劳也被他得去,南京方面也会有嘉奖,他的阴险小人嘴脸可见一斑。从他处决李服膺一事来看,先不说军法从严,光从李与他同出五台又是亲密上下属关系来说,他能做出找他替罪的事就可想他是多么的自私、冷酷无情和翻脸不认人。

像这样的描写笔法同样用在很多将士身上,有的是“恶”,更多的是英勇无畏的展示,比如在八路军第129师一部夜袭阳明堡机场时,一位连长刚发出令便头部中枪,壮烈牺牲,此前已身中数弹,而他最后一句话就是:“同志们,不要管我,快炸。”这种英勇无畏的精神深深地感染着我,他们取得了战斗的胜利,创造了战争史上的奇迹,南京政府也相继发电致贺八路军总部。可惜那位连长看不见了,但他的光辉事迹永远被传颂下去。

在忻口会战中,担任站前指挥的卫立煌也是一位了不起的名将,素有“常胜将军”之称,作者赞扬了他的英雄气概,继孙楚之后他统领各路军在忻口战场给予日军重创,使日军伤亡2万余人,暂时延缓了日军的攻势。遗憾的是东部第一关--娘子关失陷,忻口已处于被日军切断退路之险,这时他才退出忻口,留下了一生的遗憾。他曾多次与时任八路军129师师长的刘伯承有过交谈,对刘伯承的游击战和群众论很是关注,可惜由于国军没有八路军游击作战的基础,他也心有余而力不足。国军多督战,一旦放开就有逃兵,这是卫将军到后来向他抱怨时说的。

而最让我动容的是娘子关战役中川军将士的英勇作战。作者这样写道“川军在山西留下了极度的悲怆!”由于地形不熟,缺失弹药,川军将士一度挥舞大刀,与日军展开白刃战,伤亡惨重!无不令人敬佩川军将士的英勇,正如第39军第17师师长赵寿山吟诵的那样:“妖氛弥漫寇方张,百战何辞作国殇。士卒冲锋杀敌 出,娘子关外月如雪。”愿娘子关外如雪的月光能洗去曾经的伤痛,告慰牺牲在这片土地上的将士的英魂!

“将有必死之心,士无贪生之意。”这是郝梦龄将军阵亡前留下的最后一句话,同时牺牲的还有第196旅旅长姜玉贞,作者花了大量的笔墨来描述郝军人生平以及阵亡后国民对他的沉痛哀悼,塑造了一位殉国将军的光辉形象。“一军独领,身先士卒,纵横驰骋……”在武汉为郝军长举行了隆重的葬礼,作者描绘道:上万人参加了葬礼,目送郝军长最后一程,这位以身殉国的将军可以安息了……事实上,娘子关战役是山西战局的转折,娘子关失守后,忻口守军被迫退兵,只剩下最后一道防线—太原了,保卫太原的重任落在了傅作义将军的身上。但孤城无援,失败已成定局。日军最终突破了卫立煌将军指挥的战前防御阵地,太原城已是“强弩之末”,岌岌可危,并最终失守。由此整个太原会战从日军占领太原古 城而宣告结束了。

总结会战失败的原因,我个人的理解是:一,敌我实力悬殊,我军投入40多万兵力,伤亡十万之多,而日军仅仅出动包括板垣第五师团在内的10万兵力,伤亡4万多人。二,敌我装备上的差距很大这也是导致会战失败的重要影响因素之一,日军拥有先进的坦克、大炮及各种火炮,还有轰炸机的火力支援,许多阵地上 空都笼罩着日军飞机轰炸后的阴云,伤亡惨重;三,指挥作战呆滞,分兵防御,一味防守,处于被动,易被敌牵制;四,作战不协调,不懂得各部配合迎敌,使得正面迎敌,两侧部队仅观摩,不出战协调,孤身退敌必定伤亡惨重;五,未组织民众联合抗战,主力军战斗力不强,运输及后勤工作占据过多的士兵,缺乏群众基础;六,阎锡山决策优柔寡断,决策失误等。到这里,这本书算是读完了,又留给我许多思考,抗日作战主战场上那些牺牲的将士应当由谁告慰?这段历史留给了我哪些感悟?究竟“火种”能否形成燎原之势?

此刻的内心再次汹涌澎湃起来,关于开头所说的“黑夜”此刻有了更深的理解。难以忘却一位八路军战士的话:“连长,我们要给大娘报仇,她一家七口全被鬼子残忍杀害了……”每每至此,无不痛心疾首!这黑夜仿佛掩盖了火种的光芒,中国人民处于水深火热的境地。面对日本侵略者的暴行,深入敌后的中国共产党领导的八路军和新四军组织群众,建立敌后根据地,击碎了日军的一次次扫荡,在抗日救国的大道上点燃了“星星之火”,抗日的火种得以不断传递!

如今,正值抗日战争胜利七十周年,我怀着无比沉痛的心情回顾抗战历史,以自己的形式来缅怀先烈,因为我的心中始终认为铭记历史是对过往的一种尊重,也是对逝者的敬意。同时我也明白,历史不能成为思想的包袱,不能成为与日合作的“隔层”,要成为未来发展的“契机”,要弘扬历史人物的伟大精神,让其在国民思想建设中发挥重要作用,开创更加美好的未来!

最后,献上我最崇高的敬意,愿英雄的英魂得以安息!军人殉国,魂佑疆土!(作者系2013级信息与计算科学学生)