北京大学 - 《北京大学校报》

大刀阔斧绣花针

——访北大中文系教授李零

作者:校报记者 蒋睿鹏 宋昕宸 王可心

2016-05-15

浏览(430) (0)

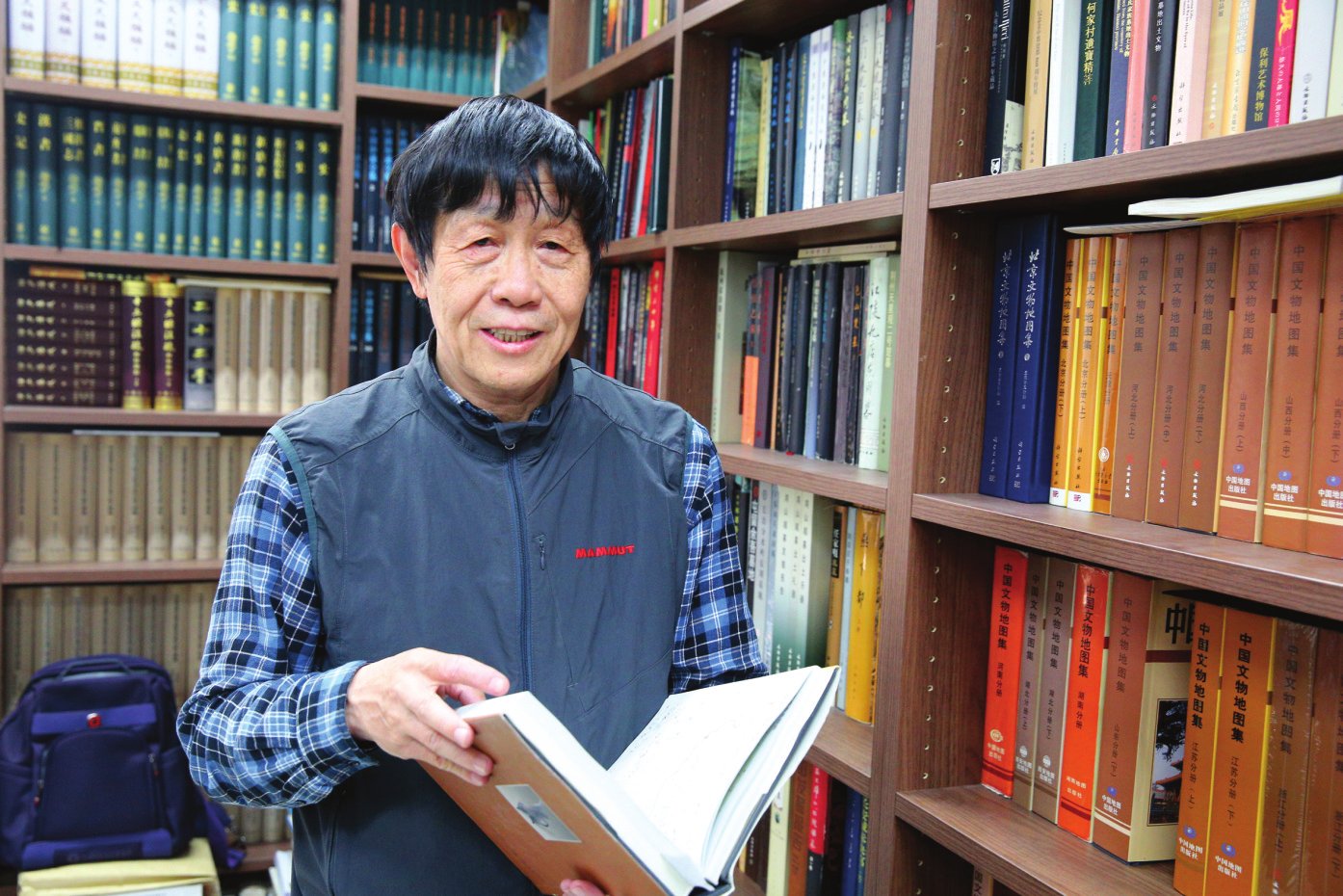

李零教授近照 李零教授近照 李香花 李香花 摄 摄

“我是个用笔说话的人,锻炼辞章,改造文体,也是我的追求。大刀阔斧绣花针,两种功夫,一样不能少。”在最新的一本杂文集中,李零如此说。

在其当选2016年美国艺术与科学院院士之际,本报记者专访了李零教授。

读其书,我们被他广博的学识和独特的语言所吸引;阅其人,我们觉得,李零人如其文,既有“大刀阔斧”的气象,又见“绣花针”的功夫。

半生沉潜,授业解惑

李零自述其学术研究的重心在“三古”,即考古、古文字、古文献。他是当今学术界能够熟练地将考古资料、古文字资料和传世文献结合起来,在中国古代历史、思想和文化诸领域展开全方位深入研究的优秀学者之一。曾出版专著和论文集数十部,如《铄古铸今:考古发现和复古艺术》《孙子古本研究》《简帛古书与学术源流》《战国鸟书箴铭带钩考释》《中国方术正考》《中国方术续考》等,以其丰赡的史料、精微的考辩引起海内外学术界的广泛关注和高度赞誉。

谈起为何在“三古”上倾注如此多的关注,李零把它归结为一场因缘。由于天性自由,兴趣极广,在确定某研究方面时,较少受到主流观点与学术热点的干扰,而更大程度上取决于一些偶然因素。比如最开始研究方术,主要是因为上世纪末出土了很多相关文献。在《中国方术考》的前言中,他叙述了成书经过,“11月,罗泰来信,邀我去加州作数日游,顺便在加州大学伯克利分校和斯坦福大学作演讲。讲什么呢?只能讲顺手写的这点东西。回来以后添油加醋,到第二年4月,居然弄成两大篇文章,也就是本书第二、七两章的前身”。

教师这条路同样也是偶然使之。他在一本专著的序言里曾感慨道,“当老师曾经是我的一个梦,不是当大学老师,而是中小学老师……但万万没有想到的是,后来我竟跑到这里教书,而且是教大学生”。

既已为之,定当尽力,在不断的摸索中,他逐渐有了对教学的批判性反思。“思而不学,求之太深,浮想联翩,东拉西扯,会表达不清;学而不思,什么都掉书袋,一张嘴,就照本宣科,或者板书,一堂课抄不了几个字,还满头大汗,学生提不起神,我也鼓不起劲。”经过反复考虑,李零决定把授课的内容整理成书,为学生提供基本的思路和材料。《兵以诈立》《简帛古书与学术源流》等专著就是其中的代表。

放虎归山,鸟儿歌唱

在专业的学术研究之余,李零还从事杂文和随笔的写作。自1996年第一本杂文随笔集《放虎归山》问世以来,他先后出版了《花间一壶酒》《何枝可依》《鸟儿歌唱》《大刀阔斧绣花针》等多部杂文集。这些杂文语言风格独特、思想深邃、可读性强,在学术界和学生圈产生了广泛的影响。

“因为梦想有一天能够摆脱学术,自由自在地读书,东拉西扯地聊天,我时常会想起一个词,这就是放虎归山。”在《放虎归山》的序言中,李零表达了对读闲书和自由写作的渴望。从专业学术的腹地逃向边缘、从边缘逃向它外面的世界,李零称自己一直在逃离,而杂文就像荒漠中的绿洲,是他的栖息地。

上世纪80年代初,刚从“文革”走出来的他一心扑在学术研究上,几乎一点杂书都不看。“玩学术玩了好长时间之后,再旁观这个世界时,就会觉得有一些说法实在受不了,所以也会发表点自己的意见。”1992年末,《纸上谈兵》在《读书》杂志上发表,从那时起李零逐渐成为《读书》《书城》等杂志的作者,陆续发表了《汉奸发生学》《侠与武士遗风》《“关公战秦琼”的可行性研究》等大量杂文。

“我忽然发现《读书》近年变得不好看的原因了!哈哈,那是因为——李零已经不在上面写文章了。”科技史学者江晓原曾撰文盛赞《花间一壶酒》,在他看来,读李零的文章就像看葛优的电影,放松自如,不表演、不做作。

李零的杂文,以他的读书笔记、随笔和文化评论为主,内容涉及战争史、乔治·奥威尔的反乌托邦小说、传统文化、高等教育改革、海外汉学研究、名物考释等方方面面。在闲书的选择方面,他自称当年没有受过正规的大学教育,从来都是跟随兴趣“乱读书”,而不是去追随学术界的热点或者老师的指定书目。在这一点上,他特别感谢自己的硕士导师张政烺先生提供的自由宽松的学习氛围。

李零一直试图把学术研究与杂文写作分开。“学术就是学术,旁征博引,细密考证,让人以为是白胡子老头;杂文就是杂文,什么好玩写什么,说话一定要直抒胸臆,直白,痛快,粗俗一点,浅薄一点,出点硬伤,闹点笑话,也没什么了不起。”

铄古铸今,岿然不动

若将李零的学术研究成果归为“大说”,杂文写作归为“小说”,那他自2008年以来陆续推出的“我们的经典”系列则是介于“小大之间”的作品。他以学术为根基重新解读“经典”,字里行间既流露出一个人文学者的情怀和良心,也彰显出一个不折不扣“读书人”的风骨。

“我们的经典是现代人眼中最能代表中国古典智慧的书,《论语》《老子》《孙子》和《周易》是中国古典学术的代表作”,这是李零在“我们的经典”序言中所言。在此之前,他已出版与之相关的《丧家狗——我读论语》这部振聋发聩之作。面对外界种种舆论、争议,甚至在漩涡中“无法抽身”的风险与压力,他仍坚持自我。“我的研究,是针对近二十年来中国社会上的复古狂潮,不是跟哪位过不去,只是本着学者的良心,说几句再普通不过的话”。

“重读经典”出于良心也不乏情怀。李零自己很少提这个词,偶尔提起也称之为“终极关怀”。他自嘲是非常落伍之人,但置身于这个“越来越读不懂的世界,对身边的不平之事很难完全置之度外”,就像“文革”时他也曾因惭愧丢掉很多风花雪月的东西。他的情怀是内心情感的真实写照,并不露骨,也不在于“非黑即白”的站队,正如其言“我不忍,我可爱的中国,就这样被糟蹋下去,被一大堆用谎言谣言编织起来的自欺欺人糟蹋下去”。

在很多人眼中,“学者”、“知识分子”、“博导”之类的头衔李零当之无愧,可他曾多次表示自己不喜欢被戴帽子、被归类,他更喜欢被人称作“读书人”或“教书匠”。这样的称谓也确实更恰当,“何以解忧,唯有读书”,是他一直践行的方向;他有自己的文化立场、政治立场,却未曾过多涉足和争论。“我需要学习,我认为读书、跑路远比争论更重要”。

“舒之弥四海,卷之不盈怀”,时代的筛子不知要筛掉多少才能留下这样的人物、见解和文字。

T