以使命意识和战略眼光推进学科发展

——追述杜泽等老一辈核学科建设者们的奋斗历程

三海一核故事绘

【人物名片】

杜泽,1961年毕业于哈军工核动力装置专业,作为核学科的带头人为我校核学科的建设与发展做出了突出贡献,在核动力装置热力分析、最佳运行方案、装置优化设计、强化传热、核动力仿真等研究领域提出的新概念、新课题,解决了一系列核潜艇动力装置系统中的技术难题,获部级科技进步三等奖3项,曾任核动力装置教研室主任、动力工程系副主任、中船总核安全领导小组成员、中船总动力技术专业组成员、中国核能动力学会理事、船用核动力专委副主任委员等职务,被评为有突出贡献专家,享受政府津贴。

学科创建的使命担当——

“无论是国家战略需要,还是国防工业需求,核能这个阵地不能丢。”

伴随我国“两弹一艇”的创建与发展,我校核学科专业走过了五十多年的风雨历程。为了铸就共和国坚不可摧的核盾牌,一代代核学科建设者们将哈军工人的热血与忠诚注入了强国梦、强军梦的新征程。

1954年1月21日,美国“鹦鹉螺”号核潜艇下水,这是人类历史上第一艘以核燃料作为动力的潜艇。核潜艇的出现把一个国家的战略防御推向深海,成为一种重要的战略核威慑力量。1958年,在毛泽东主席“核潜艇,一万年也要搞出来”的号召下,哈军工海军工程系开始着手筹建潜艇核动力装置专业,毅然肩负起为国防建设和国家安全培养人才、推动核科技进步的神圣使命,我校核学科专业从此踏上了蛟龙入海的漫漫征程。

“当时,我国搞核动力研究的专门人才匮乏,只在中科院原子能研究所有一个重水实验反应堆,一切都要白手起家。”哈军工时期的核动力装置专业是由舰艇蒸汽动力装置专业发展而来的,陈宽主任首先开始筹建师资队伍,王兆祥、赵树屏、杜泽、于瑞侠、杨延洲等一批优秀人才相继汇聚到核动力装置教研室。对于尚属起步、探索阶段的核动力装置专业,摆在众人面前的是一系列需要攻克的难题。“没有教材,就组织人员日夜翻译资料,自编讲义;专门请前苏联专家讲课,边学边干;前苏联撤走专家后,就利用一切时间刻苦自学、钻研难题,边学习边授课。”王兆祥教授回忆起当年学科创建初期的奋斗历程依然心潮澎湃。“教研室上下团结一心,制定教学计划,编写教课书,大家阅读的参考资料可以摞起几米高。”众人齐心协力,终于把专业办了起来。

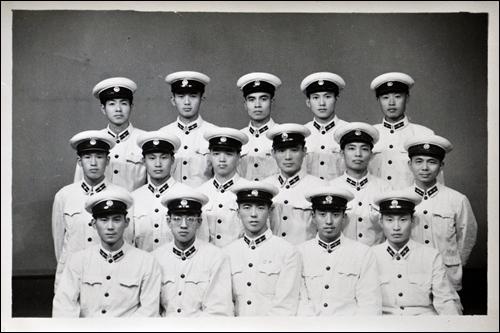

1958、1959年,燃气轮机专业招收了2批学员,后来转入新成立的原子工程系,构成我校核专业的首批学员。1960年,核动力装置专业正式招收第一期学员。王兆祥编写并主讲《船用核动力装置原理与设计》、赵树屏主讲《热交换与计算》、杜泽主讲《核动力装置一回路系统》、刘国健主讲《核动力装置二回路系统》、凌备备编写并主讲《反应堆工程原理》等课程。正是这一时期,哈军工培养出了我国第一批船用核动力专业人才,为国家的核潜艇事业做出重要贡献。

1966年至1976年,受当时政治环境的影响,核学科的发展几乎“停滞”,直到1977年恢复高考才开始正式招生。十一届三中全会以后,国家作出了以经济建设为中心的战略决策,对国防科技工业发展进行了战略调整,我国核工业开始由“两弹一艇”为主转向军民结合、核能和平利用。在我国核能的和平利用初期,对核专业人才需求的不足和对核科技发展需求的不强,给核学科的人才培养带来了前所未有的压力。

在严峻的就业形势下,杜泽、王兆祥等老一辈学科建设者们“没有灰心、更没放弃”,他们始终坚信“核潜艇和核电站技术一定要发展,核动力人才未来一定会大有作为,眼前更需要为国家的未来培养核领域后备人才。”为紧紧抓住一个个具有前瞻性的科研项目而留住人才,杜泽教授一次又一次地跑到船舶总公司、核工业总公司进行汇报,讲国家安全需要,谈核能发展前景,争取支持。 终于赢得联合两家单位开展共建的宝贵条件,不仅解决了面向未来的基础科研经费支持,更解决了学生毕业分配问题,为核工业的春天播下了人才之种。

发展核电是核工业实施军转民的战略举措,也是利用核能造福人民的重要途径。杜泽等老一辈学科建设者经过广泛调研,敏锐地洞察到核动力装置专业未来的巨大发展潜力,并针对我国核电发展需求调整人才培养方案,积极应对核工业战略转型。核专业的一批老师先后参与了秦山核电站和大亚湾核电站的筹建工作,为学科发展寻找新的增长点,努力把握国家核电发展带来的无限机遇。

“一定要千方百计地坚持办下去。”在兄弟院校有的调整专业方向、有的隔年招生的情况下,我校核专业一直坚持每年招生,而今已拥有“核科学与技术”一级学科博士后科研流动站、“核科学与技术”一级学科博士学位授权点,核工程与核技术、核化工与核燃料工程2个本科专业,在校博士生、硕士生、本科生以及留学生达1300人。自专业建立至今,为我国核科技工业及国防建设输送了近4000学子,他们中的许多人已是业界领袖或骨干,为我国“两弹一艇”科研,特别是核动力发展做出了贡献。

习近平总书记在我国核工业创建60周年之际指出:“核工业是国家安全的重要基石。”老一辈的学科建设者们以强烈的使命感和坚不可摧的信念,带领团队披荆斩棘,走过“寒冬”。“无论是国家战略需要,还是国防工业需求,核能这个阵地不能丢。”他们始终以不变的“初心”,执着坚守学科建设的使命与担当,倾力推进人才培养、科学研究和队伍建设,为我国核科技工业发展蓄积力量,奠定了我校核学科在新形势下进一步发展的良好基础。

学科发展的战略眼光——

“凝练学科方向不能只看眼前,要预见未来几十年的发展。”

90年代,我国核科技工业逐渐开始了新的发展。杜泽教授作为国防预研专家组成员,从自身所处的圈层出发,战略性地把握住了这一难得的发展机遇。

“所有的科学问题都可以归结为六个字——概念、模型、预测。”杜泽教授率先提出“核动力运行与仿真”研究方向,张志俭教授认为,以当时我国核技术的水平,能够提出如此超前的发展思路是非常难能可贵的,它全面带动了我校核学科专业的发展与水平提升。

为满足渤海船舶重工集团有限公司对运行、调试人员培训的需要,在杜泽教授的推动下,在中国核动力研究设计院、中船重工719所、431厂及船舶工业集团的支持下,我校核专业获国家批准研制核动力装置培训模拟器。这成为当时我校最大的科研项目,也是我校第一个保障条件建设项目。1995年,杜泽教授主持了项目论证工作。到1998年正式批准立项时,为培养学科后备力量,他安排学科青年骨干教师作为项目负责人,率领课题组与核动力院、719所等单位密切协作、联合攻关。2002年12月,项目顺利通过验收,并投入使用。该模拟器解决了核动力运行操作规章的制定、验证和培训等一系列问题,在核动力装置建模与实时仿真技术方面取得了创造性成果,达到国际先进水平,并荣获2006年国家科学技术进步二等奖。

核动力装置培训模拟器从立项论证到最终获奖,前后历时十年之久。期间,我校核学科逐步锻造出一支以青年骨干教师为主体的科研团队,建成拥有先进科研条件的核动力仿真研究中心,凝练出以核动力仿真和运行安全研究为主的研究方向,形成承担重大科研项目的能力,并先后完成包括我国首座钠冷快堆系统仿真技术在内的多项基础和专项研究任务。在这一研究方向上,仿真中心已取得了国内领先、国际先进的研究成果,获得国际同行的高度评价,并与国内多家优势研究力量携手前行,拥有了向引领世界研究水平迈进的条件。

截止到2015年,我校核学科已在核动力仿真、反应堆热工水力、核动力装置性能与设备、反应堆物理、核安全等科研方向上取得突破性进展,累计承担来自国家及企业的各类科研项目100余项,获国家科技进步二等奖、发明三等奖,部级科技进步一等奖等30余项科研奖励,发表学术论文1200余篇,SCI、EI论文900多篇,逐步奠定了我校核学科在国内的地位和影响力。

“面向国家战略需求布局,以核学科带动物理、控制理论与控制工程、力学、材料与化工等相关学科发展,实现多学科的交叉融合。”凝练出好的学科方向不仅可以促进学校基础研究水平的提升,也为形成校内、校外广泛的协同创新局面创造了条件。对内,吸纳我校航建学院、自动化学院的科研力量“加盟”协同创新中心;对外,协同核工业集团、船舶重工集团等国内优势科研力量联合攻关国家重大科技项目,使核学科的科研实力和水平稳步提升。“学科发展到一定水平时,不是我们主动去寻找科研项目,而是别人有了需求,首先想到我们。”国内许多家单位做核能仿真项目都从仿真中心获得过技术支持。

“凝练学科方向不能只看眼前,要预见未来几十年的发展。”杜泽等老一辈学科建设者们以超前的战略眼光,坚定不移地“谋队伍、谋科研、谋发展”,逐步形成了“人无我有,人有我优”的发展特色,为核学科继续前行开创了广阔的前景。

引领未来的团队精神——

“通过干一番事业汇聚一批人,形成all for one,one for all的团队精神。”

“学科的建设与发展需要有一支过硬的团队作为基础,一旦散了再恢复就很难。”当核学科陷入发展困境时,作为带头人,杜泽教授想方设法稳定人才队伍,竭尽全力培养中坚力量。“通过干一番事业汇聚一批人,形成all for one,one for all的团队精神。”为成就一支能打硬仗的团队,他努力促进团队目标与个人目标达成一致,保证每一位团队成员都能发挥各自所长,无论是搞基础科研,还是深入工程一线,都可以在工作中找到适合自己发展的方向,实现自身价值。在共同的理想信念激励下,凝聚成一股强大的力量,协同一致,引领团队不断创新发展。

杜泽教授从核学科的长远发展布局出发,全力推进人才梯队建设。他鼓励青年教师深入科研一线“打磨”,实现教学能力和科研素质的“双提升”。他主张:“青年教师要主动承担科研项目,积累工程经验,通过科研提升教学能力,走教研结合的人才培养之路。”1990年,杜泽、于瑞侠等教授亲自带领一批刚刚研究生毕业的青年教师参与到我国第一代核潜艇的系泊实验及综合治理工作中。为培植后备力量,他还把团队骨干教师带进了预研专家组。至今,我校仍然作为总装和海军装备预研专家组成员单位,在核科技工业中确立了不可替代的行业地位。在他的着力培养和大力推动下,核学科涌现出一批优秀人才,多人次荣获“有突出贡献专家”、国务院政府特殊津贴、国家“百千万人才”等奖励……一个团队的发展壮大离不开每位成员的共同努力,更与带头人的发展意识和战略眼光密不可分。

杜泽教授提出“开门办学”的发展思路,稳步推进国内外交流与合作。1997年,邀请中国广东核电集团总经理昝云龙研究员、核工业第二设计院欧阳予院士、中国广东核电集团大亚湾核电厂厂长濮继龙研究员、海军装备研究中心于维钧研究员等多位中国核工业领域的著名专家为学科“把脉”;1999年,聘任核动力专家、渤海造船厂副厂长兼总工程师纪竹盛为兼职教授;1999年,聘任俄罗斯著名科学家、全俄核动力工程研究发展院副院长、英波尔斯联合体总经理弗拉基米尔·列列科夫为客座教授;2000年11月,聘任国际知名核电专家、俄罗斯科学院院士菲利波夫为客座教授……广泛的学术交流与合作开阔了学科专业教师的眼界,多层次的人才引进策略提升了团队的学术水平和科研能力,拉开了核学科融入国民经济发展、国内广泛合作与国际交流的序幕。

如今,老一辈的学科建设者们纷纷退居幕后,有的已溘然长逝,但他们的精神以及形成的文化早已融入我校核学科发展建设的血脉,星火相传。2002年12月,杜泽教授弥留之际依然惦记着学科团队的发展;已年逾古稀的王兆祥教授仍关注着“超临界压水堆”等核领域技术前沿的发展动态。引领未来,布局长远。他们以满腔赤诚之心投入到学科发展与团队建设中,对于个人利益却看得很淡。“老一辈扶持了很多人,培养了很多人,为自己想的却很少。”张志俭教授回忆了这样一段往事:如今已经80多岁的核专业元老赵树屏教授,在80年代中期利用去美国访学的机会,不仅带回了先进的计算机技术,还省吃俭用地自费从国外买回了学校第一台数字化计算机,这台计算机就放在31号楼给大家做科学计算,在当时,它不仅仅是一台先进的计算机,而且为学科发展注入了新的学术思想和方向,如孔祥谦教授是国内最早从事数值计算传热学研究并有重要学术地位的专家之一,它也是核专业后来“核动力运行与仿真”这一研究方向产生思想火花的来源之一。老一辈们的榜样力量感动了很多人,激励了很多人。目前,核学院正积极申办“杜泽教授教育基金”,以传承和铭记他们身上那种心系学科发展、不计个人得失的团队精神,正是这种精神使核学科焕发出勃勃生机,成就了今天核学院“修身明德、格物致知、包容谦虚、和而不同”的团队文化。

从陷入低谷的不懈坚持,到步入正轨的稳健进步,再到面向未来的蓬勃发展,杜泽等老一辈学科建设者们以使命意识和战略眼光坚定推进学科发展,历经几代人的砥砺奋进,核学科已逐步发展为我校“三海一核”特色学科领域的坚强一柱。“以祖国需要为第一需要,以国防需求为第一使命,以人民满意为第一标准”,老一辈学科建设者们始终以不变的“初心”,践行着“一万年也要搞出来”的铮铮誓言,他们对核科技工业和国防事业的执着坚守如同一盏不灭的航灯指引着着后继者们继续前行!

(在追述核学科的建设、发展过程中,记者先后采访了副校长张志俭教授、王兆祥教授及杜泽教授的夫人徐尔贤女士,整理成文。)