温州医科大学 - 《温州医科大学报》

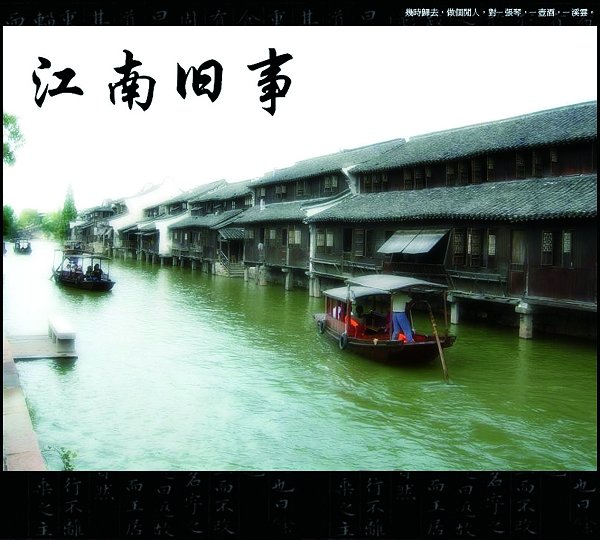

江南旧事

作者:未央

2009-03-31

浏览(219) (0)

忘书不止一次说我全不似吴越水月生养出的江南女子,张牙舞爪,跳脱得很。

双眸剪秋水,十指剥春葱,怕要伸手便可拈花簇雪才能得你一句好。我一字一句吐得精巧,然眼角眉梢的揶揄没能收妥当,惹得她咯咯地笑起来。

彼时,我们正携了手,沿着河岸的美人靠慢慢地走。

打小便偏爱塘栖这逼仄的巷弄,行于其间,不知来处,亦无去处,到得光阴也一跌一撞地缓下来,唯唯诺诺缀到我脚后跟上,便可理直气壮地在这旮旯横斜里舍了方向,恣意地走。霞光自西天深处浸入,一道一道落在原木的门楣和窗棂上,包裹着几百年也散不尽的木头的气息和老屋里积久的尘埃,叫人生出沉甸甸的暖意,仿佛走过去,落在身上,皑皑有声。间或淅淅沥沥下些雨,落入瓦楞间是蚕食桑叶般的细啮声;两边檐下结了道道的水晶丝绦,掉进石板上经年滴穿的水凹又巴巴地冲溅出来,汇入苍苔深处……其实斜阳细雨由来寻常,只是既落到这江南的永巷来,便难免要横空生出些枝节。谁叫江南从来是个教人胡思乱想的地方,仿佛任意一枝矮墙里探出的花枝,都曾盛开过一段墙头马上的故事。花繁,人寂寥,生生生出了妄念。都道江南是有故事的女子,多少楼台烟雨,她似一路踩在梦境里,花光浮泛;我想江南实该是青衫仗剑的无俦男子,成败荣辱都教你们说去,我自有一身一负袖的从容。

这般说与忘书听,倒不期许回应,说了便说了,听了便听了,只因不担心她折辱了自己的心思。久久听得她叹出一句,一代人来,一代人走,大地永存。倒是怔忡良久。

桥是江南的发簪。忘书远来,广济桥自然是要去的。乡人称广济桥作“长桥”,缘故倒是不大清楚了。幼时父母难得陪我,可以好好牵了手从桥的一头走到另一头便已是心心念念的幸福。那时碧绿的藤子贴着桥栏扭来扭去,经年磨踏的青石板一块一块都似睡凹了的枕头。不似如今,引来诸多冒昧的打扰。水南有一棵丰硕的泡桐,一枝一枝压满了花,一半落进运河随水而去;另一半叠叠地铺实了桥头的青石板,淡紫的,奶白的,饱满如滴;行人也不忍心踩,经了风,任她一日日憔悴下去,自是哪里也去不得。枝上或许曾宿过一巢鹊、育着几枚卵;石纹卵壳固执得很,非得人去巢倾那一日才叫你看明白她内里清白裹了的黄昏一般的心思。

忘书,广济桥在这河上卧了数百年,却在我过路的二十年瞬间走到苍老,时光这么流过去,又怎一个水字了得。她是如同血缘一般,是种再暴戾不过的东西,十年二十年地划下道来,然后嗖一下把你扔过去。这过程太短暂,悲伤尚不及酝酿便成了事实,于是自个儿回头瞧着都觉得有点儿无情无义。要不怎么说,恨不能、挽长绳,系流光。

浮花逝水,错踏梦船。忘书只远远看着,并不去赶那闹猛。末了,倒说想去看看我的公园。

难得忘书兴起,却实是无陈迹可悼了。记忆里繁花似锦,说出口,也不过断壁残垣。儿时的记忆本就不得章法,被岁月一漂,薄脆得连自己都禁不住要生出怀疑。

依稀记得左进是一座黛瓦白墙的楼子,傍水而建,六七十年代的门窗红漆剥蚀得狠了,重又漆过,半新不旧尴尬得很。屋子里常年有抱紫砂壶的老头儿下棋,升腾的茶水气把屋子蒸得雾袅袅的,让人凭空生出许多想法。水边尽数垂柳,半截游廊;水面总是不清透,柳叶、浮萍、凤眼莲都叫水鸭子搅得破乱。老太太们在对岸的亭子里吊嗓子,翘着兰花指,款身甩袖唱作一番,大抵不过《楼台会》之类的老段子;那时我才跟师傅学了没几日戏,身边常有一把檀香木的扇子充门面,唱不全任何一个段子,更分不出好坏,当下里只觉得咿咿呀呀并不难听。往里去是大片的木樨林,颇有些年头的木樨树亭亭如盖,要掂起脚尖才能触到底下的花枝,叶隙里的金桂银桂比筛碎了挑细了的月光还要精致细腻,若有风来,那真正是零落花似雨,天地一风流……事隔十年有余,偌大一个公园,分明记得的只这三样,再仔细,却没有了。亏得忘书说,这三样,偏又是再江南不过的事情。

人生无根蒂,飘如陌上尘。忘书,长沟流月,最叵测也莫过于时光;今日一别,再期又不知何年。我们行于路上,原是听香,才握时有,一松手无。若是赠别,我怕只一句:及时当勉励,岁月不待人。