南京工业大学 - 《南京工业大学报》

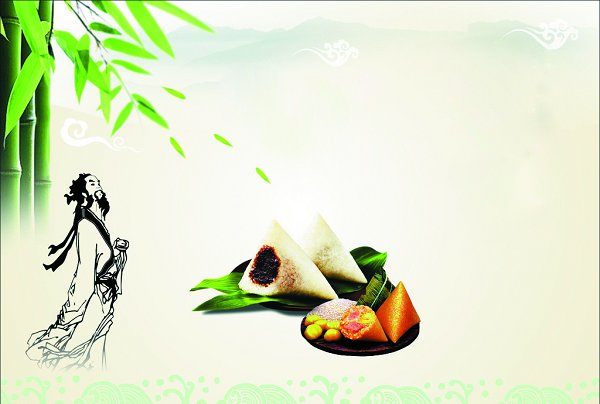

端午寄思

作者:公管1401姜沛

2016-06-15

浏览(46) (0)

“清明插柳,端午插艾。”清明归家祭扫尚近在眼前,转瞬思乡的情绪又因端午这个节日而愈加浓烈。对于艾草这一植物,其气味已成至今无法忘记的幼年味道之一。

《风土志》言:“以艾为虎形,或剪彩为小虎,帖以艾叶,内人争相裁之。以后更加菖蒲,或作人形,或肖剑状,名为蒲剑,以驱邪却鬼”。那时还小,对于端午的回忆可能不那么清晰,但却能清楚地透过记忆的那层薄雾看到端午的曾经。长辈早已将艾草与水熬制成芳香的一锅,不消许多,只需简单的两舀,将泛着青绿,有着恰到好处温度的艾水,从穿着小小拖鞋的我们的肩上浇下,成为端午夏日淋浴的一种。或含着使孩子能够在艾草汁的庇护下免受蚊虫的困扰,茁壮成长的目的;或本着趋利避害,通过艾草寄予对孩子的美好祈福。朦朦胧胧的仪式感和极具实用性质的艾草,其香不知氤氲了几代人的感官世界。

一针一线,在端午的时候不是穿过织密的衣裳,而是将洗濯干净的糯米隐于青翠欲滴的粽叶里。一阵忙碌后,裹得实在的粽子被整整齐齐地码放在容量刚好的锅中,静置在厨房的一隅。“咕嘟咕嘟……”漫过粽子的水沸腾了,一旁满怀期待的孩子们正不住地咽诞水。不同于艾草香气的弥散,粽子的味道沉淀而低调,靠近才能清晰地将粽子的味道捕捉,嗅进心脾,清爽灵魂。坐在小马扎上的我们,小手拢在一起,目不转睛地看着长辈们小心翼翼剥开粽叶,直至露出早已熟透的糯米和裹挟于其中的馅料,迫不及待地接过,狼吞虎咽这份难得的清香。现在的我们,已成年、已在外,早已失却了童年的这一过程,吃着生产线上或者摊点上的粽子,总尝不到以前的味道,难免怀念且怅然若失。

端午,未远行前是一家人的端午;已远行后是一个人的端午或是两个人的端午。就像粽子和糯米,相加起来成了孤独的总和,但是已然不再孤独。现在的我们,吃着粽子,闻着端午时迸发出来的所有气味,将现实与回忆杂糅,对着小时候的我们招招手,笑着看着一年一年远离童年的我们,承载着端午的企盼,也可如白居易所说的那样:“弄尘或斗草,尽日乐嬉嬉。”