中国政法大学 - 《中国政法大学校报》

未 被 审 判 的 人 读《真相—裕仁天皇与侵华战争》兼驳天皇无罪论

2009-03-03

浏览(325) (0)

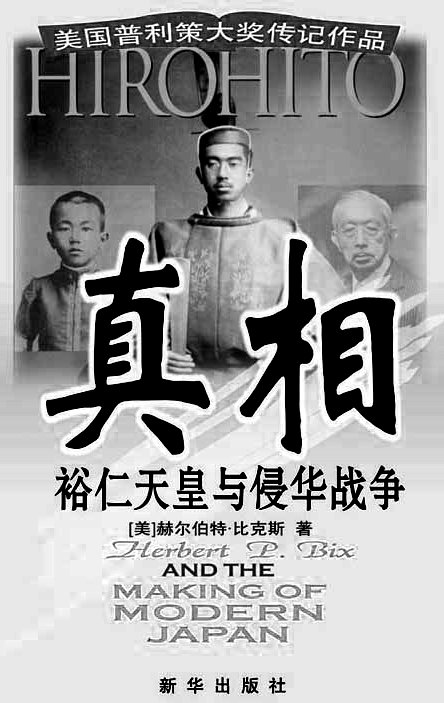

长久以来,从日本过去的军国主 义分子到现在的右翼分子,一直都想 竭力表明,在侵华战争以及第二次世 界大战中,作为日本君主的裕仁天皇 一直处于消极被动的地位,对战争没 有发挥积极的作用。也有很多不明就 里的人士认为,在日本的君主立宪体 制下,裕仁作为没有实权的君主,是不 应对战争负有责任的。加之在战后,远 东国际军事法庭也没有对裕仁加以军 法审判,这一事实更加助长了这种观 点的广泛传播。不仅多数日本国民这 样认为,就连许多受害国国民也持同 样观点。美国纽约州立大学的日本史 学家赫伯特· P·比克斯教授( Prof. Herbert. P. Bix)以十年之功完成了这部 摆在我面前的《真相—裕仁天皇与侵 华战争》( Hirohito and the Making of Modern Japan)。本书于1991 年获得 了当年普利策奖的传记类奖项。拜读 大作后,着实引起胸中的不少想法,恰 逢我国全面抗战爆发70 周年,古人说 “不愤不启,不悱不发”,由此不禁提 笔,将自己的一些感受一吐为快,以图 澄清这方面的一些事实,并驳斥现在 盛行于日本右翼的“天皇无罪史观”。

为裕仁开脱的最主要理由就是日 本在19 世纪末就已经确立了君主立 宪制,天皇作为君主,在政治上不具有 实权,加之军部的专横,天皇无法影 响。所以,天皇在政治上不是一个具有 积极作用的角色,不应当对战争的发 动及战争中的不人道行为承担责任。

但是,正如我们所知,事实远非如 此。裕仁作为天皇,绝非一个橡皮图 章,而且有确切的证据证明,他本人也 决不甘心做一个橡皮图章。战前日本 的君主立宪制度,与现在日本实行的 君主立宪制度在内容上相去甚远。日 本的君主立宪制,发轫自明治维新之 后,其确立标志即1889 年颁布实施的 《大日本帝国宪法》。(为区别于现行 《日本国宪法》,称为旧宪法)该宪法的 发布敕语中说明:“国家统治之大权, 朕承之于祖宗,侍之于子孙,朕及朕之 子孙将来须循此宪法条款实行而无 惩。”宪法第1条开宗明义:“大日本 帝国,由万世一系之天皇统治之。”整 个第一章《天皇》的规定基本将包括立 法权、行政权和统率军队的权力在内 的所有国家权力纳入天皇之手。根据 这样一部宪法,日本确立的是“二元君 主立宪制”。在明治天皇时期,天皇干 预国家政治事务的情况就已经频频出 现。1891 年,海军大臣桦山资纪提出拟 在9年内建造1.1 万吨的巡洋舰和铁 甲舰6艘的计划,在国会遭到多数党 的反对,最终由明治天皇出面下谕,才 得以付诸实施。这就是一个明显的例 证。因此,裕仁对政务军务的干涉,是 直接承自明治天皇以来的日本传统 的。

裕仁的积极干涉政务,还与其父 大正天皇(嘉仁)有关。大正天皇有脑 病,精神状态极其糟糕,曾经因为在议 事堂将诏书卷起当望远镜而贻笑大 方,对政务的干涉几乎谈不上,此时日 本的政党政治蓬勃发展,内阁和国会 的权限扩大,天皇的裁可权受到限制, 形成了一度非常受人称道的“大正民 主”。1921 年11 月裕仁摄政时,从宫廷 近臣处了解到大正天皇受到内阁限制 的事实,从而认识到“阻止由政党领导 的内阁左右宫廷是多么重要”,并且他 的辅佐者也更加活跃。书中提到,“随 着他(裕仁—笔者注)即将成为政治的 主导者,和他重新夺回天皇失去的权 力的愿望不断增强,牧野和其他辅佐 者的影响开始越出宪法体制。他们认 为通过向裕仁施加影响,就可以在一 个更强大独立的基础上重建君主制。” 事实上裕仁此时在牧野伸显等近臣的 鼓动下,扩大君权操纵内阁的意图已 经初露端倪。牧野在1919 年作为日本 代表参加巴黎和会回国后,目睹欧洲 君主制的崩溃危机,急切希望挽救日 本君主制,遏制席卷世界的民主主义 潮流,他与北一辉和大川周明等法西 斯分子一直存在密切关系。作者把牧 野定性为“由大正民主主义时期向法 西斯主义时期转化的过渡性人物”。 “大正民主”由此开始走向衰落。裕仁 从小接受乃木希典和川村纯义这样的 狂热军国主义和皇道分子的教育,又 受牧野这样的近臣的影响,可见,他操 纵国内政治,干涉政务的行为,完全是 主动的,是受其皇道教育影响和出于 恢复大正时期被遏制的皇权的企图的 有目的行为。在这一点上,裕仁已经不 是军部与内阁的傀儡。

由此,裕仁的政治权力逐步扩大。 经过5 年的摄政后,裕仁于1926 年12 月25 日即位,代替当日凌晨逝世的大 正天皇,成为日本第124 代天皇。新天 皇即位后的第一天发布的诏书中就宣 称,军队在他眼中仍享有特权地位。即 位不久,裕仁就做出了连其祖父明治 天皇都未曾做过的事:迫使首相田中 义一辞职。裕仁已对田中多有不满,结 果1928 年的皇姑屯事件成为了了一 个导火线。在如何处理皇姑屯事件的 问题上,裕仁已经站在陆军一边,决定 向国民撒谎,掩盖事实真相,以维护陆 军和日本的名誉。田中在军部强迫下 同意了这个意见,但在向天皇递交的 正式报告中,田中称要调查真相,暗示 政府将不会为军部承担责任。天皇在 此时彻底失去了对田中的信任,在后 来的一次非正式报告中厉声斥责田 中:“不交辞呈吗?”结果迫使田中辞 职。虽然后来裕仁在其《独白录》中辩 解说,那只是“忠告”,不是命令,但是 不管怎样,有一点不能否认:田中的辞 职最终是由于失去裕仁的信任导致 的。

由此可见,裕仁在政治上是有相 当大的实际权力的,他能够左右日本 的内阁与政局,并且是侵略国策的最 后确定者。裕仁利用皇权控制着日本 的政策制定与执行,对于日本的国家 行为,施加了积极的影响,并且负有不 可推卸的责任。所以,侵华战争的决策 责任,并不完全在内阁以及军部,裕仁 运用自身强大的政治权力,在这一决 策上起了决定性作用。因此,在政治上 以裕仁无权来开脱责任的说法显然是 说不通的。

既然首相能够由于失去天皇信任 而辞职,说明裕仁不但不受内阁控制, 而且在某种程度上能够左右内阁。对 于军部也未尝不是这样。作者为本书 的第三部起了一个意味深长的名字: “陛下的战争”。不是军部控制裕仁,而 是裕仁纵容军部。“九一八”事变后的 1931 年9 月21 日,当时的若槻礼次郎 内阁开会决定,将此事件作为“事变” 来对待,不向中国东北增兵,避免正式 宣战,但是关东军一直在要求朝鲜军 司令官林铣十郎的部队增援。还在内 阁开会的时候,林竟然自作主张,命令 部队越过边界进入中国。此时,日本国 内对“九一八”事件的看法不一,军部 在政治上处于弱势,裕仁完全能阻止 军部的行为,但是他没有这么做。其侍 从武官长奈良武次在1931 年9 月22 日的日记中记载,该日陆军参谋总长 金谷范三奏请准许朝鲜军行动时,“陛 下指示,此度已无他法,以后务必充分 注意。”这句“下不为例”完全就是一种 纵容。

另一个裕仁对陆军,甚至是对陆 军右翼纵容的例子就是“二二六”事件 的处理。进入1936 年,日本国内日益 壮大的军国主义势力开始对稳健派的 内阁与统治派陆军军官逐渐不满。皇 道派将领、陆军教育总监真崎甚三郎 被免职和第一师团被调往中国东北成 为这一事件的导火线1936 年2 月26 日凌晨,22 名陆军少壮派军官(全部是 青年下级军官,军国主义分子)率领第 一师团三个联队的下士官以及1400 多名近卫第一步兵联队士兵———本书 作者特别指出,其中1027 名是当年1 月份刚刚入伍的新兵———在东京发动 叛乱,叛军攻占了陆军省和警视厅,攻 入内阁成员和资深政治家的宅邸,杀 害了内大臣斋藤实、大藏相高桥是清 和新任陆军教育总监渡边锭太郎将 军,首相冈田启介和侍从长铃木贯太 郎侥幸逃脱一死,后者还身受重伤。叛 乱发生后,海军将领米内光政和井上 成美集结海军陆战队保卫海军省,并 积极准备镇压叛乱,但天皇没有打算 这样做。他准备平息此次叛乱,但是根 本就不准备武力镇压。根据作者的叙 述,叛乱是这样结束的:“……2 月28 日,戒严司令官传达了天皇解散叛军 的命令,叛乱部队的大多数返回了军 营,一名军官(陆军大尉野中四郎)自 杀,其余投降。就这样,在没有造成进 一步流血的情况下,叛乱瓦解了。”在 皇道派高级军官对天皇的不断蒙骗和 天皇的“心慈手软”之下,军事法庭在 4 月判处17 名首谋死刑———我相信不 是因为他们的激进皇道思想,而是因 为过于桀骜不驯的行为。即使这样,据 传,在这批人被枪决后不久的佛教盂 兰盆节里,天皇还指令一名侍从武官 替他准备17 个盂兰盆灯笼,以祭奠这 17 个人的亡魂。他放弃了向国民谴责 叛军的选择,而以一句表示遗憾的话 轻描淡写地结束了整个事件。

以上事件表明,裕仁对于军部,尤 其是皇道派军官的激进行为和侵略行 为,完全采取了纵容态度。前述两次制 止侵略和打击右翼的机会,裕仁都没 有去把握,而是有意放纵这些行为。七 七事变爆发以后,近卫政府决心借此 事件控制中国的京津地区,在得到陆 军将领苏联不会进攻并且在华的战争 将速战速决的保证后,裕仁完全支持 了这一设想。“八一三”事变后,裕仁认 识到战争可能拖延,遂在8 月18 日的 会议上提出“加大兵力对重点地区进 行打击”。到11 月,裕仁下令在宫中成 立大本营,至此,一个常设的天皇直接 指挥的战争机构成立,日本一直坚持 的“事变”也就被“战争”取代。战争也 就正式地扩大化和持久化。事实上,陆 军和海军对南京的进攻是没有得到东 京的事先授权的,但裕仁在得知这一 行动之后,始终没有作出任何制止的 表示。并且在大陆令第8号中正式确 认了这一行动。并且一切证据都表明, 裕仁知道日军在南京的惨绝人寰的屠 杀行为,但是他却一直没有就此作任 何表示,甚至私下的谴责都没有,也没 有对日本的俘虏政策表示过任何关 注。而屠杀的最高组织者松井石根大 将却在1938年2月返回东京时 迅速地得到了天皇的褒奖。一切事实 都表明,天皇在军事上拥有指挥权,而 且对军队不经授权就扩大侵略的行为 并不反对,甚至加以支持。因此可以确 认,天皇对侵略行为是认可并赞成的, 再加上手中握有军权,完全可以以军 事行动的方式来实现其政策。还有一 个引人注目的事实,即日本皇室成员 有很多都在侵略军中担任军官。其叔 父朝香宫鸠彦接替松井石根担任上海 派遣军司令和华中派遣军司令,是南 京大屠杀的直接组织者,其弟高松宫 宣仁为海军大佐,另一个弟弟秩父宫 雍仁为陆军少将,华南派遣军参谋,而 闲院宫载仁亲王更担任陆军参谋总 长,有陆军元帅称号。因此,皇室也在 很大程度上控制着军队。综上,在军事 上,天皇参与了日本军队在华战争的 指挥与控制,对于侵华战争的发动与 战争暴行也是有极大责任的。作者尖 锐地指出:“御前会议是将天皇意志合 法转换为国家意志的工具…它是日本 无责任习惯的最高体现,因为它支撑 了4个不同的假象:(a)内阁拥有真 正的实权…(b)天皇是一个被动的君 主,仅仅是批准那些提交上来的政策 和决议。但事实正好相反:一个无力的 内阁,一部被阉割的宪法和一个强有 力的天皇。他通过各种不同的干涉方 式,间接地,但每一次都是决定性地, 积极地参与了侵略的策划并引导了实 施的全过程。”

旧日本是神道教国家,存在官方 神学。在这个体系中,天皇被这样阐 释:天皇是现人神。是天照大神的后 代。明治维新后,日本实行政教合一, 将神道教定为国教,即国家神道。由 此,神道成为日本统治阶级号召人民 效忠天皇的工具。在对华战争的前夜, 文部省指令各公立学校无休止地反复 灌输神道意识和效忠意识,使人民达 到一种盲从的地步。1928 年的昭和天 皇登基仪式以及庆祝活动以前所未有 的规模强调了天皇是现人神的神道教 基本理念。现代日本在这次事件以后 再次向西方思想关上大门。正如日本 电影《男人们的大和》中的一句台词所 说的,日本自我封闭,放弃了进步,战 败才能觉醒,日本没有其他出路。对天 皇的崇拜已经达到一种近乎病态的程 度。作者举了一个例子,1934 年11 月 16 日,在群马县桐生市,一位骑摩托车 引导天皇车队的警察,在一个十字路口 应该左转弯时,引导车队径直开了过 去,稍微打乱了巡视的路线。7 天后,出 错的警察自杀,有关的所有官员以及县 知事受到处分,群马县警察局官员被扣 去两个月工资,内务大臣在议会受到严 厉申斥。这就是这件小事的结果。天皇 作为护佑日本的神,是不能被人民看 到面容的,所到之处,人民必须低头下 看,一旦抬头看了天颜会招来不测之 祸。所到之处必须经过仪式上的净化 和事实上的消毒,还要铺上红地毯,因 为天皇的脚是不能着地的。

人民为天皇而生,为天皇而死。能 够成为皇军,在圣战中战死沙场,被视 为无上荣耀。1930 年,东京的歌舞伎剧 场上映了《旅顺包围录》。剧中当一名 俄国将军向在这场日俄战争中失去两 个儿子的乃木希典大将表示同情时, 乃木回答:“我不能和我的儿子们一起 回东京了。作为一个父亲,我对于两个 儿子为天皇而死感到高兴。”这时,疯 狂的观众拼命鼓掌喝彩。事实上,乃木 在明治天皇去世后,竟与夫人一道自 杀,为天皇殉葬。1929 年,枢密院拒绝 批准两年前签署的《关于战俘待遇之 日内瓦公约》,因为枢密院顾问认为, 该公约的俘虏待遇条款过于宽大,而 天皇的士兵决不能允许自己成为俘 虏,一旦战败,必须“玉碎”。因而日本 没有参加此条约之必要。那么,日本也 就没有善待他国俘虏之义务。

1920 年,日本宪法学家、东京帝国 大学教授美浓部达吉提出“天皇机关 说”,认为天皇只是国家行使统治权的 机关,国家主权应属于国民全体。因而 犯了“不敬罪”,遭帝国大学解聘,其书 籍被没收禁止,甚至遭到异议人士的 刺杀。日本全国在官僚机构的组织下, 掀起了一场声势浩大的反对该学说的 运动。从此,再无人敢于对天皇神的地 位提出任何挑战。

裕仁发现,现人神的神话有助于 加强他在决策过程中的发言权,加强 军队对他的忠诚。军人盲目地效忠天 皇,为天皇而死,是没有意识的战争机 器。因此,裕仁在实际上是赞成把自己 作为神来看待的。在日本国民集体无 意识崇拜的情况下,大量的炮灰产生, 源源不断地送上前线,成为军国主义 的牺牲品。1890 年12 月颁布的日本国 民《教育敕语》中,明确指出:“斯道也, 实我皇祖皇宗之遗训而子孙臣民之所 当遵守,通诸古今而不谬,施诸中外而 不悖。朕庶几与尔臣民俱拳拳服膺,咸 一其德”。即臣民应当为天皇意志是 从。因此,裕仁在把日本人民推向战争 深渊这一点上,仍然负有责任。他利用 了日本人民对天皇的迷信与崇敬,驱 使人民为战争服务,以致招来无穷的 灾难。

另外,如果天皇无罪,那么日本 皇军听从天皇指挥,为天皇服务,照 此逻辑,他们的行为也是无罪的。显 然这是不可能的,那么天皇无罪的前 提也就是荒谬的。从以上的一切事实 可以看出,裕仁不仅对于侵华战争负 有责任,而且是日本30 年代以来一 切侵略政策的主要制定者与决策者, 是积极对外扩张的主张者。作为日本 名义上和实际上的最高统治者,裕仁 应当对其主政期间的一切侵略行为 担负战争责任。

在日本军国主义复活的今天,我 之所以不惮繁复地引述上述事实,是 因为天皇无罪的论点已经成为现在 日本右翼皇国史观的基础论点。右翼 分子在为军国主义招魂之时,仍然企 图以此蒙蔽人民,不驳倒天皇无罪的 论点,就无法在精神上去除军国主 义。中日作为一衣带水的邻邦,却始 终潜伏着和平的危机,其根源就在于 日本右翼与军国主义。虽然处于和平 年代,但我们决不能忘记过去。一个 民族受过侵略并不是最大的耻辱,忘 记耻辱才是最大的耻辱。正如捷克志 士伏契克在就义前所说的:“人们啊, 我是爱你们的,你们可要提高警惕 啊!”实现和平是要遏制战争的,只有 居安思危,不忘过去,我们才能让和平 如松柏般常青!